■湖北武汉 李笙清

第二次国内革命战争时期,在中国共产党的领导下,在全国范围内建立了多个革命根据地,领导人民深入开展土地革命,反对国民党恐怖统治。其中有数个根据地包含湖北在内,如鄂豫皖、湘鄂西、湘鄂赣等。为维护根据地金融秩序,加强对敌经济斗争,推动根据地各项建设,各个根据地苏维埃政府都制定和采取一系列金融政策和措施,与苏区农业、工商业和财政税收政策配合实施,如设立银行或相当银行职能的金融机构,依据革命政权的经济政策,担负发行货币、管理金融的任务,在稳定根据地物价及货币秩序、活跃和发展根据地经济、支援革命战争等方面发挥重要作用。

湘鄂赣革命根据地又称湘鄂赣边区,是土地革命战争时期中国共产党在湖南、湖北、江西三省边境地区实行武装割据、建立苏维埃政权的区域,位于鄂东南的大冶、通山、蒲圻(今赤壁)、崇阳、通城等县都处于湘鄂赣边区域内。随着根据地的巩固和发展,以鄂东南为中心建立了鄂东南苏维埃政府以及银行、军校等多个机关单位,其中苏区银行的发展建设在烽火岁月中经历了数个阶段。

湘鄂赣革命根据地建立之初,鄂东的阳新,鄂南的通山、蒲圻等县苏维埃政权就分别建立了银行,是当时各革命根据地建立金融机构最多的地区。各区县分散设立银行,独立发行货币并开展金融业务,这种各自为政的金融现象给连成一片的苏维埃政府带来混乱。1930年初,阳新县的五个区都成立农民银行,发行式样不一的纸币,在各区内互相流通。同年9月,统一的鄂东农民银行在阳新县金龙区大王店成立,由曹新白担任主任。不久因战事逼近,银行迁至有苏区“小莫斯科”之称的阳新县龙港,当时是湘鄂赣根据地鄂东南苏区的政治、经济、军事、文化中心。

1930年11月,由阳新县五个区的银行合并而成的鄂东南工农兵银行在龙港成立。银行内部设有出纳、会计、造票、收发等四股,银行经理由鄂东南苏维埃政府财政部长刘杰三兼任,1931年由陈迪光接任。原各县、区农民银行或代办所均改为鄂东南工农兵银行代办所,只允许办理信贷、兑换等业务,货币发行的权力统一到鄂东南工农兵总行。

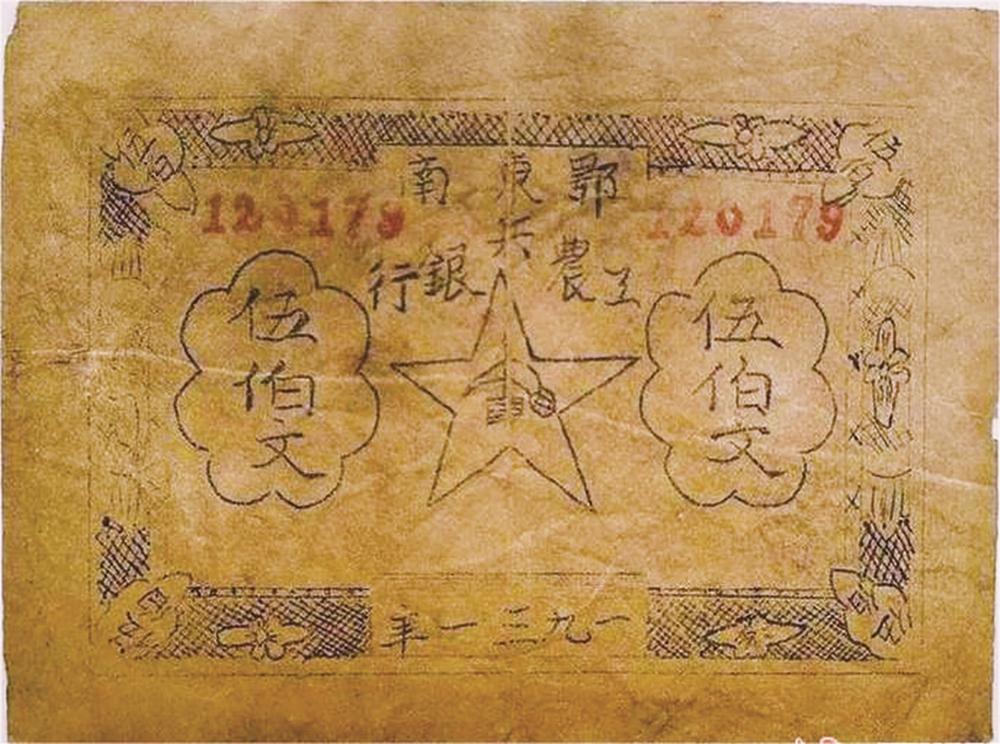

据《湖北省金融志》记载,湘鄂赣银省鄂东南办事处暂时确定鄂东南工农兵银行基金30万元。银行基金主要来自没收地主、资本家财产和红军上交的战利品,其中有银元五六万元,黄金270两,元宝、手镯、项圈等各种零碎银子共4万多两,铜元1万多串。鄂东南工农兵银行主要发行铜元券,面额有贰佰文、伍佰文(图1)、壹串、贰串文(图2)、伍串(图3)等,大部分纸币背面印有《苏维埃经济政策》,一共十条,主要内容有没收帝国主义手中的租界、海关、银行、铁路、航业、矿山、工场等财产、实行劳工监督、保证商人自由贸易、禁止高利剥削、发展合作社事业、废除一切苛捐杂税、减低房租等,对不违反苏府法令的外国企业则准许照常营业。

1931年冬,国民党军向鄂东南苏区发动第四次“围剿”,到处设立“管理所”和“检查卡”,建立食盐、煤油公卖处等组织,对苏区进行严密的经济封锁。鄂东南党和苏维埃政府为保障红军给养,改善苏区人民的生活条件,支持革命战争,发展苏区经济,苏区银行从经济上支持农业,贷款给农民购买耕牛、农具、种子,贷款给矿山、工厂,用于开采和扩大生产,并简化贷款手续:只要经过苏维埃政府证明,银行审查同意,就可以及时向苏区人民发放贷款,长年利息只有1分2厘。当时的银行还设立储蓄部,办理储蓄存款,周年利息为短期6厘、长期8厘,不满一年作为短期。

为解决苏区财政紧张、物资供应贫乏的严峻问题,苏区银行发行的纸币数量过多、币种繁杂、币值不稳,导致发生了一定程度的通货膨胀,人民群众要承受货币贬值和高利贷的双重灾难。鄂东南苏区银行开始发行的货币有现金和物质作基础,信用良好,能兑现,苏区货币曾流通到湖南的岳州、汨罗一带,基本占领了苏区市场。后来随着国民党军围攻苏区,有些区只能靠银行发票子接济避难群众,导致出现纸币发行太多不能兑现的问题。

1932年2月,湘鄂赣革命根据地苏维埃政府鄂东南办事处为维护银行票币信誉,稳定币值,召开鄂东南各县苏维埃政府财政经济部长联席会议,决议将鄂东南工农兵银行改为鄂东工农银行,同时接受湘鄂赣省工农银行和鄂东办事处经济部的指挥和管辖,反对滥发纸币,决定统一苏区票币,银行实行独立经营,任何机关不得无条件地向银行借款,并决定宣传发动群众存款,由鄂东工农银行发行20万元存款券。存款券规定:每元六串计算,年息四厘,限一年后凭券向银行兑本取息。同时发布《苏维埃政府通告》,限期将大冶、通山、武宁、瑞昌等地银行发行的纸币一律收回,统一使用鄂东工农银行发行的铜元券纸币,面额有壹串文、贰串文、拾串文三种。尽管鄂东南苏维埃政府采取了一系列稳定金融的措施,但由于第四次反“围剿”战争中苏区范围缩小,来不及全部收回纸币,直到新中国成立后,按6串换1元人民币的比价,给持有苏区银行券的群众进行了兑换。

为加大宣传效果,鄂东工农银行特意将《苏维埃政府通告》印在发行的拾串文纸币背面。壹串文纸币背面也印有宣传口号:“拥护经济政策,拥护工农银行。工农银行是劳苦群众自己的银行,流通票币活泼苏区金融,流通票币冲破敌人经济封锁。”这些宣传口号直接印刷在纸币上,对当时号召苏区军民团结一致粉碎敌人封锁起到了很大的作用。

鄂东工农银行的建立,为统一苏区货币、稳定苏区金融秩序发挥了一定的作用。1932年5月,根据革命形势发展的需要,鄂东工农银行又改名鄂东南工农银行,行址移至通山,停止发行鄂东工农银行纸币,同时发行新的票币。

鄂东南工农银行的主要业务是发行货币、办理存放款、代理金库、保管现金和办理兑换等,为缓解当时的财政困难,还发行过一定数额的公债和“存款券”。

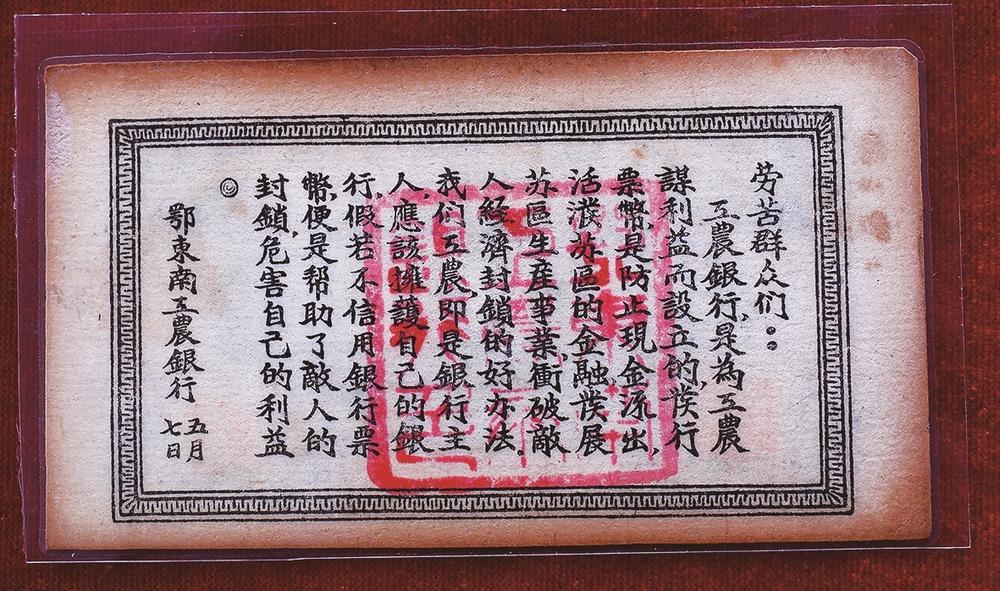

鄂东南工农银行发行的是铜元票,面额有贰佰文、伍佰文、伍串文等。湖北大学博物馆收藏了一张鄂东南工农银行发行的伍佰文纸币(图4),长方形。正面为蓝绿相间的颜色,十分醒目。纸币四角各印一个篆体“伍”字,上方印有“鄂东南工农银行”的行名,中部印“伍佰文”字样,下方则是纸币发行年份“一九三二年”和红色编号的阿拉伯数字“141154”,左右下方盖有方形印章。纸币背面印的是革命宣传口号:“劳苦群众们:工农银行,是为工农谋利益而设立的,发行票币,是防止现金流出,活泼苏区的金融,发展苏区生产事业,冲破敌人经济封锁的好办法。我们工农,即是银行主人,应该拥护自己的银行,假若不信用银行票币,便是帮助了敌人的封锁,危害自己的利益。”最后是“鄂东南工农银行 五月七日”等文字。文字中部位置盖有“鄂东南工农银行印”的红色大印。

鄂东南工农银行的建立,克服了苏区金融市场混乱的状况,打击了敌钞劫夺根据地物质的企图,保证了苏区货币的正常发行和流通。短短数年间,鄂东南的金融业发展迅猛,从各区乡纷纷建立农民银行发行货币,到鄂东工农银行的建立;随着湘鄂赣根据地党政关系的变化和金融事业的发展需要,从鄂东南工农兵银行到鄂东农民银行,再到鄂东南工农银行的行名变更,湘鄂赣根据地鄂东南苏区的金融改革与发展,见证了中共领导下的金融业的逐步成长。正是这些苏区银行的变迁发展,加强了现金出口管理,繁荣和发展了工农业经济,解决了苏区大部分的军政费用,在稳定物价、发展生产、支持革命战争、巩固苏维埃政权等方面发挥了重要作用。国民党政府发行的纸币流入苏区,只能用于向国统区购回物资。

1933年9月,国民党军队对中央苏区进行第五次“围剿”,湘鄂赣苏区也遭到国民党军的反复围攻,红军和地方武装遭到严重损失,被迫作战略性转移,党领导下的游击队转入地下斗争,到1934年8月,湘鄂赣苏区变成了游击区。随着红军主力的转移,仅仅组建一年之久的鄂东南工农银行即停止活动,完成历史使命。

苏区银行发行的纸币虽然纸质粗糙、图案简单,但作为土地革命时期苏区红色革命政权的见证,反映了鄂东南地区货币发行的情况,呈现出明显的阶段性和区域性特征,是研究湘鄂赣革命根据地革命斗争和经济发展、金融建设的重要实物依据。在那战火纷飞的特殊年代,苏区银行基本上都是随军行动,革命部队转移到哪里,苏维埃政权就建到哪里,苏维埃银行亦随之转移到哪里,因此苏维埃银行常被人们称作“扁担银行”,这也是烽火年代苏区金融建设、发展的真实写照。