■福建石狮 王国良

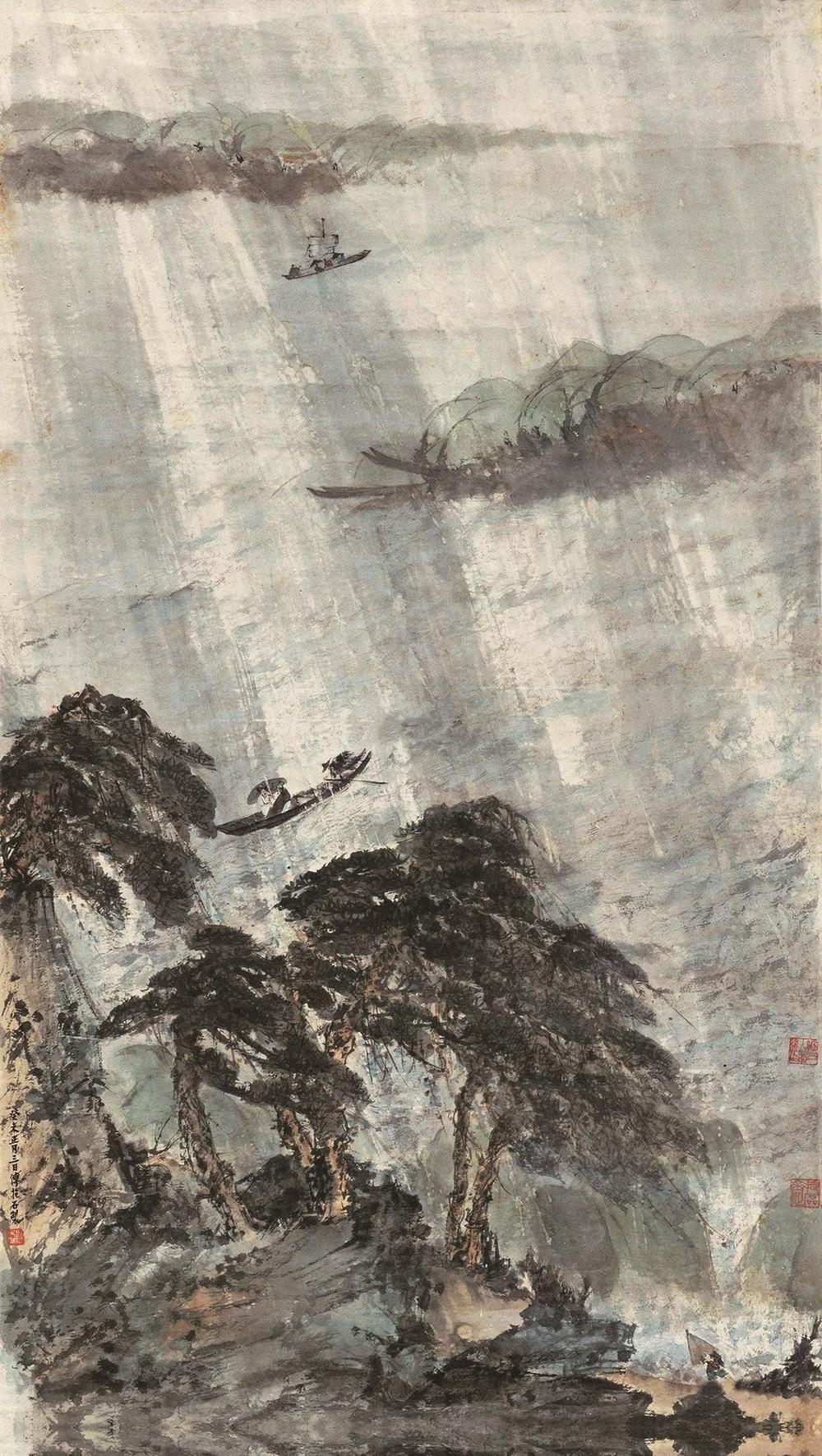

傅抱石

《风雨归舟》

在保利香港2013年春季拍卖会上,一幅由近代国画大师傅抱石于1943年创作的《风雨归舟》立轴画作以1500万港元成交。作品尺寸为107×61厘米,款识“癸未正月三日,傅抱石制”和钤印“抱石长年”“抱石入蜀后作”“抱石斋”。画面展现了一幅风雨交加中归舟行进的生动场景。

傅抱石先生是近现代中国画坛的巨擘,尤其在山水画领域有着举足轻重的地位。他善于捕捉自然景物的神韵,通过独特的笔触和墨色运用,将山川、云雾、风雨等自然元素表现得淋漓尽致。特别是他对雨景的描绘,更是达到炉火纯青的地步,被誉为“一半山川带雨痕”。

《风雨归舟》正是傅抱石雨景山水画的代表作之一。画面上,疾风骤雨中,坡岸丛松摇曳生姿,右下有人持伞急奔而来,营造出一种紧张而又充满动感的氛围。湖面烟波茫茫,占据了画面的大部分空间,给人一种苍茫无际的感觉。中景柳堤泊舟,一船载客划桨疾归,远景则是一舟扬帆驶向彼岸,隐约可见的村落人家更增添了几分生活气息。整幅画作水天一色,均在渺渺烟雨之中,构成一幅无声而又充满力量的诗歌画卷。

这幅《风雨归舟》不仅展现了傅抱石高超的艺术造诣,也体现了他对大自然深刻的理解和感悟。他将自己对大自然的热爱和敬畏之情融入画中,通过细腻的笔触和淋漓的墨色,将大自然的神奇和壮美表现得淋漓尽致。

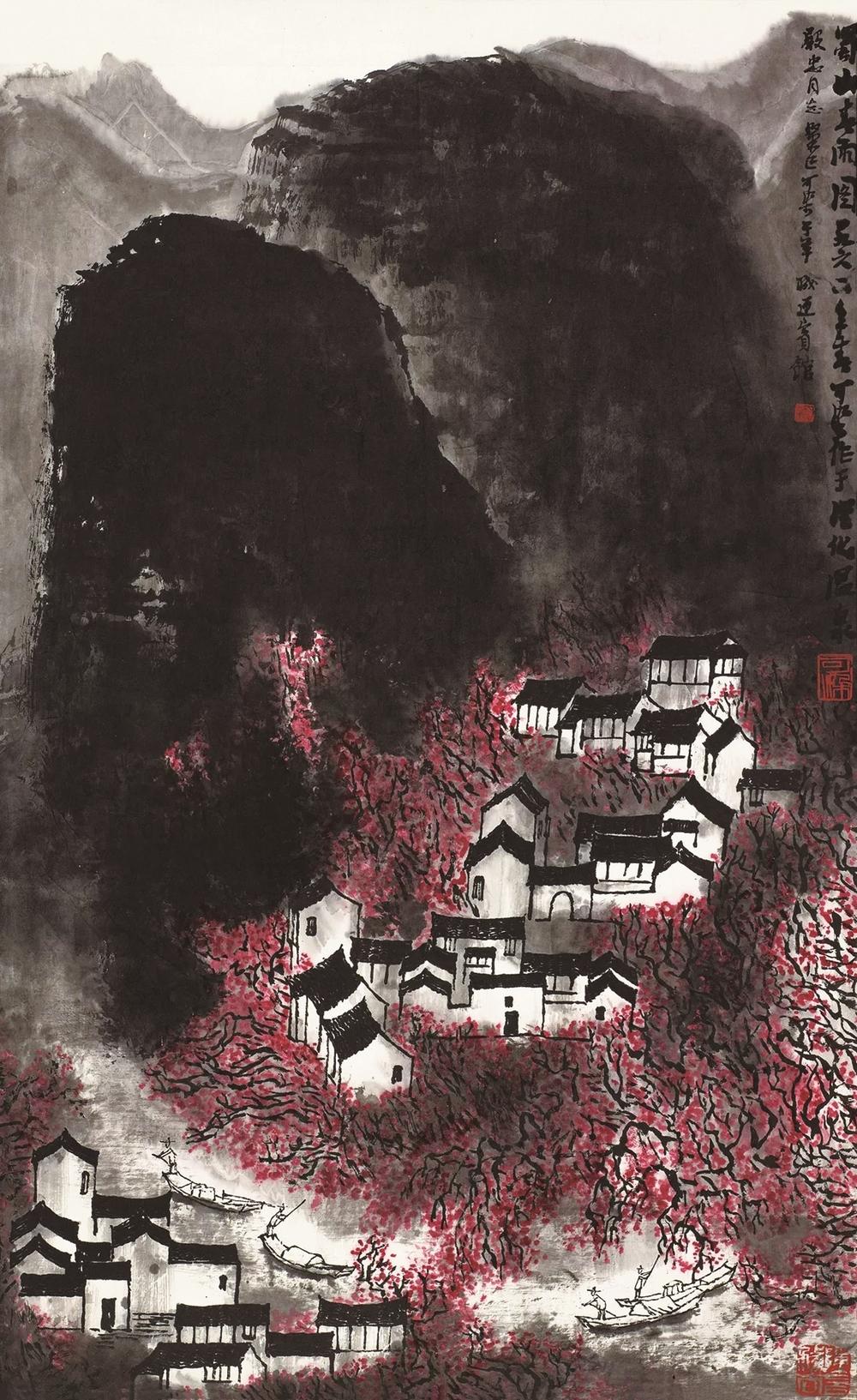

李可染

《蜀山春雨》

李可染1966年作《蜀山春雨》,尺寸81×50厘米,在北京保利拍卖2020秋季拍卖会上收获1150万元成交价。这幅《蜀山春雨》是李可染在“写生探索期”到“整合升华期”的过渡之作。作品以雨景为主题,将蜀山的巍峨与江南民居的秀美巧妙地结合在一起,营造出一种超然物外的诗意境界。

在画面布局上,李可染采用独特的空间结构,将山体拉近,远景之山作中景处理,使得画面整体感极强,富有冲击力。他用积墨法层层积染,泼出主体山峰,几占画面一半以上,用笔老辣厚重,展现出山体的厚重与磅礴。而在大团浓重又空灵、淋漓又饱实的山体下,掩映着静谧的山村,形成了一种静谧与灵动相交织的美感。

在雨景的描绘上,李可染更是匠心独运。他运用水墨的干湿浓淡,巧妙地表现出春雨的细腻与柔和。画面中,春雨如丝如缕,轻轻飘落,将山体、民居、树木都笼罩在一片朦胧之中。这种朦胧之美,不仅增加了画面的神秘感,更使得画面中的景物仿佛都沐浴在春雨的洗礼之中,焕发出勃勃生机。

更值得一提的是,李可染在《蜀山春雨》中融入自己对自然与生命的深刻感悟。他通过画面的布局、用笔、用墨等手法,将蜀山的巍峨、春雨的细腻、民居的秀美都表现得淋漓尽致。同时,他还通过画面中的景物,表达了自己对自然与生命的敬畏与热爱之情。这种情感的融入,使得画面不仅具有极高的艺术价值,更富有深厚的文化内涵。

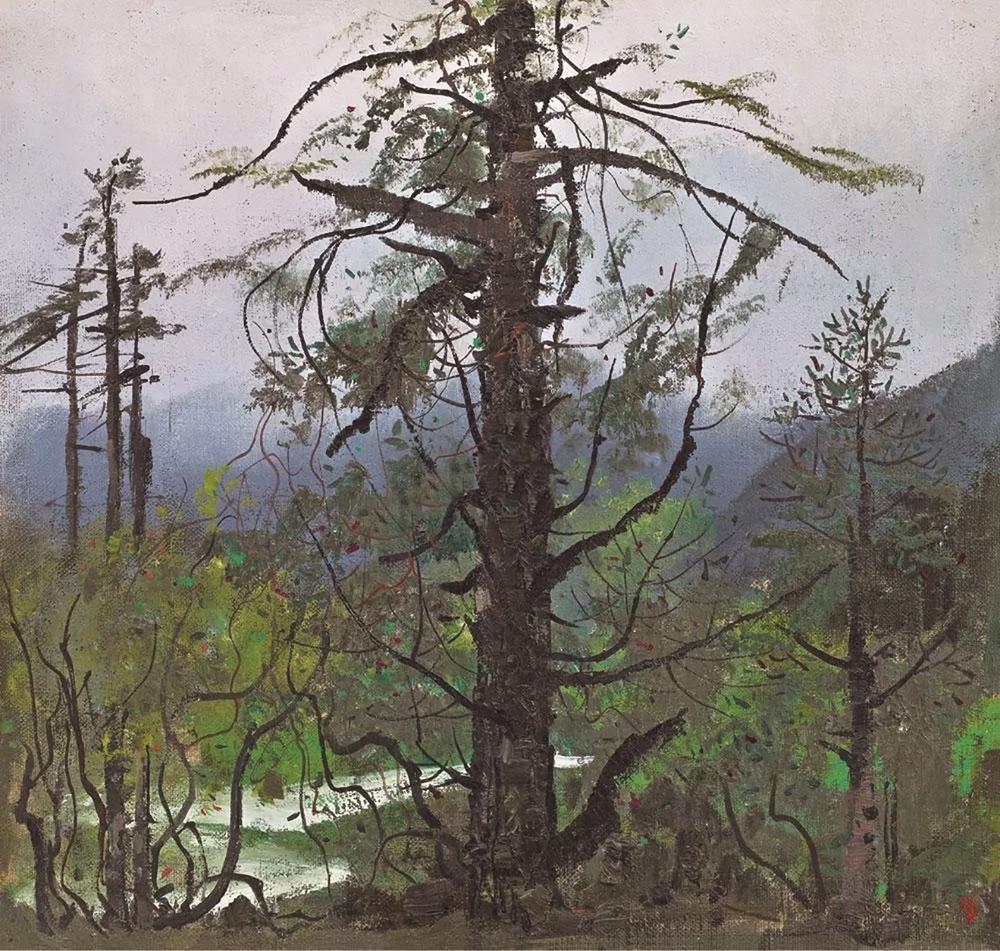

吴冠中

《雨后流泉》

吴冠中1978年作《雨后流泉》,尺寸46×49厘米,在北京诚轩2011年春拍中,录得724.5万元成交价。

1978年,对于画家吴冠中而言,是一个意义非凡的年份。这一年,他终于踏上那片梦寐以求之地——云南的玉龙雪山,并在此留下许多珍贵的画作,其中就有此次拍卖的这幅《雨后流泉》。

《雨后流泉》的尺寸虽小,却蕴含着无限的生机与活力。画面上,一弯白练如同诗中所言“树杪百重泉”,轻盈地流淌在丛林之间,仿佛是大自然最纯净的音符。然而,这幅画的主角并非那白练般的泉水,而是被雨水浸染、滋润、洗刷后的丛林树木。它们如同刚刚沐浴过的少女,散发着清新与生机,让人感受到一种生命的力量。

在吴冠中的笔下,雨后的玉龙雪山并非传统山水画中的那般缥缈朦胧,而是充满真实与生动。他用细腻的笔触和丰富的色彩,将雨天的景色描绘得淋漓尽致。那湿漉漉的大地、苍翠欲滴的树木、白练般的泉水,都仿佛跃然纸上,让人如同置身其中,感受到那湿润的气息和清新的空气。

这幅画最为人称道的地方,便是它结合了中西艺术的精髓。吴冠中一生游走于中西艺术之间,他既吸收了西方油画的丰富色彩和多变绘法,又融入了中国传统诗画中的韵味。在《雨后流泉》中,我们可以看到他对色彩的巧妙运用和对光影的精细处理。他用不同油彩的厚薄和笔法来描绘树干树枝及藤蔓树叶,使得画面上的每一笔都充满生命力和表现力。同时,他又借鉴中国水墨画的意境和气韵,将远处的山峦和云雾描绘得朦胧而神秘,给人一种无限遐想的感觉。

值得一提的是,《雨后流泉》的诞生过程也充满传奇色彩。据吴冠中自述,他在玉龙山下的雨天中连续写生一个多星期,每天都冒着雨进行创作。画面和调色板上积了水珠,他便用嘴吹去。这种对艺术的执着和热爱,让人深感敬佩。