■福建石狮 王国良

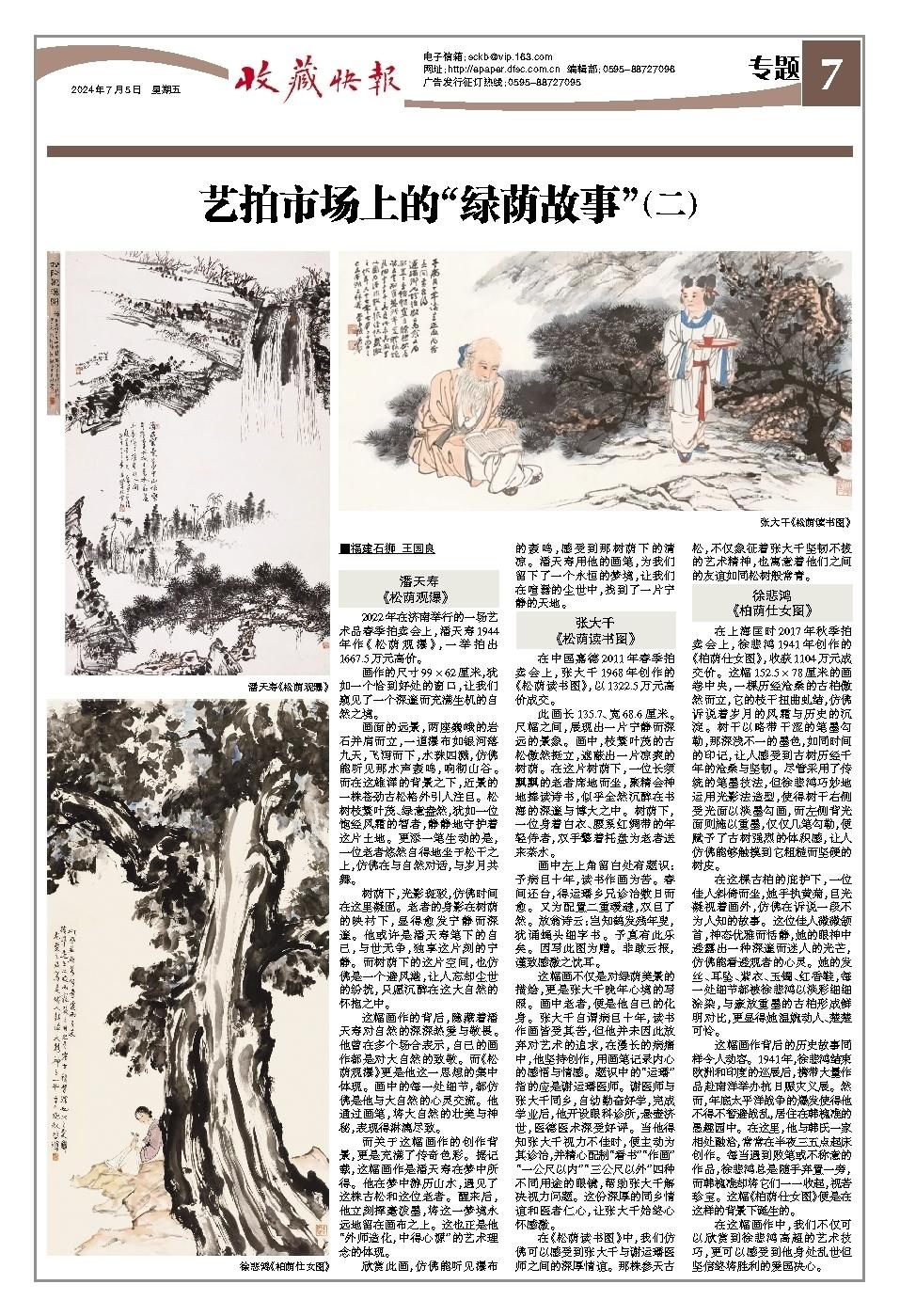

潘天寿

《松荫观瀑》

2022年在济南举行的一场艺术品春季拍卖会上,潘天寿1944年作《松荫观瀑》,一举拍出1667.5万元高价。

画作的尺寸99×62厘米,犹如一个恰到好处的窗口,让我们窥见了一个深邃而充满生机的自然之境。

画面的远景,两座巍峨的岩石并肩而立,一道瀑布如银河落九天,飞泻而下,水珠四溅,仿佛能听见那水声轰鸣,响彻山谷。而在这雄浑的背景之下,近景的一株苍劲古松格外引人注目。松树枝繁叶茂、绿意盎然,犹如一位饱经风霜的智者,静静地守护着这片土地。更添一笔生动的是,一位老者悠然自得地坐于松干之上,仿佛在与自然对话,与岁月共舞。

树荫下,光影斑驳,仿佛时间在这里凝固。老者的身影在树荫的映衬下,显得愈发宁静而深邃。他或许是潘天寿笔下的自己,与世无争,独享这片刻的宁静。而树荫下的这片空间,也仿佛是一个避风港,让人忘却尘世的纷扰,只愿沉醉在这大自然的怀抱之中。

这幅画作的背后,隐藏着潘天寿对自然的深深热爱与敬畏。他曾在多个场合表示,自己的画作都是对大自然的致敬。而《松荫观瀑》更是他这一思想的集中体现。画中的每一处细节,都仿佛是他与大自然的心灵交流。他通过画笔,将大自然的壮美与神秘,表现得淋漓尽致。

而关于这幅画作的创作背景,更是充满了传奇色彩。据记载,这幅画作是潘天寿在梦中所得。他在梦中游历山水,遇见了这株古松和这位老者。醒来后,他立刻挥毫泼墨,将这一梦境永远地留在画布之上。这也正是他“外师造化,中得心源”的艺术理念的体现。

欣赏此画,仿佛能听见瀑布的轰鸣,感受到那树荫下的清凉。潘天寿用他的画笔,为我们留下了一个永恒的梦境,让我们在喧嚣的尘世中,找到了一片宁静的天地。

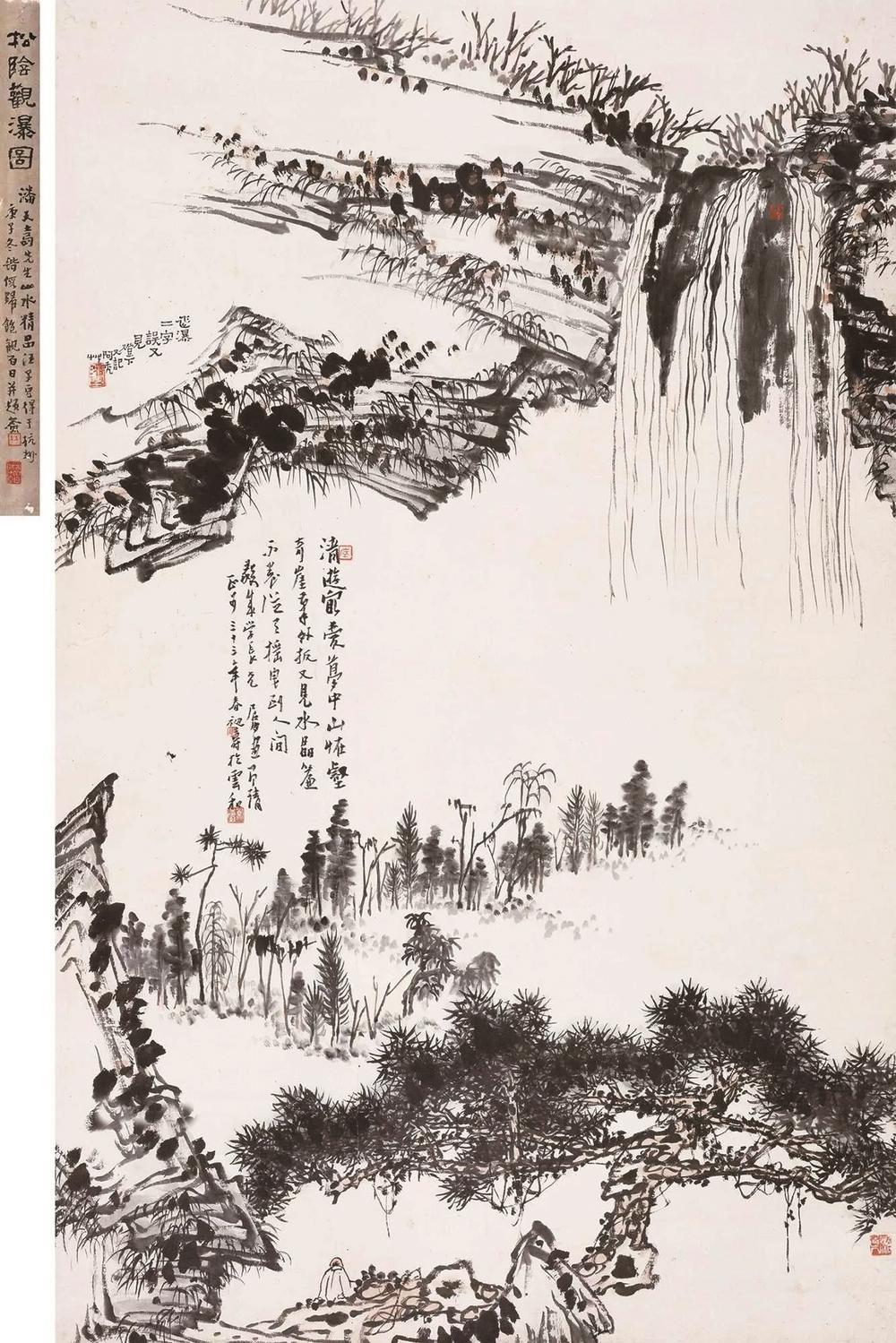

张大千

《松荫读书图》

在中国嘉德2011年春季拍卖会上,张大千1968年创作的《松荫读书图》,以1322.5万元高价成交。

此画长135.7、宽68.6厘米。尺幅之间,展现出一片宁静而深远的景象。画中,枝繁叶茂的古松傲然挺立,遮蔽出一片凉爽的树荫。在这片树荫下,一位长须飘飘的老者席地而坐,聚精会神地捧读诗书,似乎全然沉醉在书海的深邃与博大之中。树荫下,一位身着白衣、腰系红绸带的年轻侍者,双手擎着托盘为老者送来茶水。

画中左上角留白处有题识:予病目十年,读书作画为苦。春间还台,得运璠乡兄诊治数日而愈。又为配置二重叆叇,双目了然。放翁诗云:岂知鹤发残年叟,犹诵蝇头细字书。予真有此乐矣。因写此图为赠。非敢云报,谨致感激之忱耳。

这幅画不仅是对绿荫美景的描绘,更是张大千晚年心境的写照。画中老者,便是他自己的化身。张大千自谓病目十年,读书作画皆受其苦,但他并未因此放弃对艺术的追求,在漫长的病痛中,他坚持创作,用画笔记录内心的感悟与情感。题识中的“运璠”指的应是谢运璠医师。谢医师与张大千同乡,自幼勤奋好学,完成学业后,他开设眼科诊所,悬壶济世,医德医术深受好评。当他得知张大千视力不佳时,便主动为其诊治,并精心配制“看书”“作画”“一公尺以内”“三公尺以外”四种不同用途的眼镜,帮助张大千解决视力问题。这份深厚的同乡情谊和医者仁心,让张大千始终心怀感激。

在《松荫读书图》中,我们仿佛可以感受到张大千与谢运璠医师之间的深厚情谊。那株参天古松,不仅象征着张大千坚韧不拔的艺术精神,也寓意着他们之间的友谊如同松树般常青。

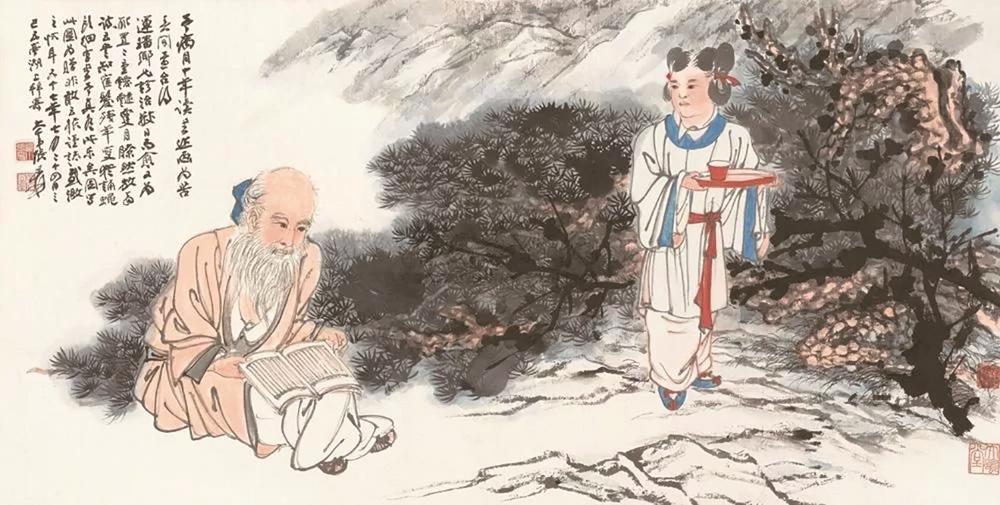

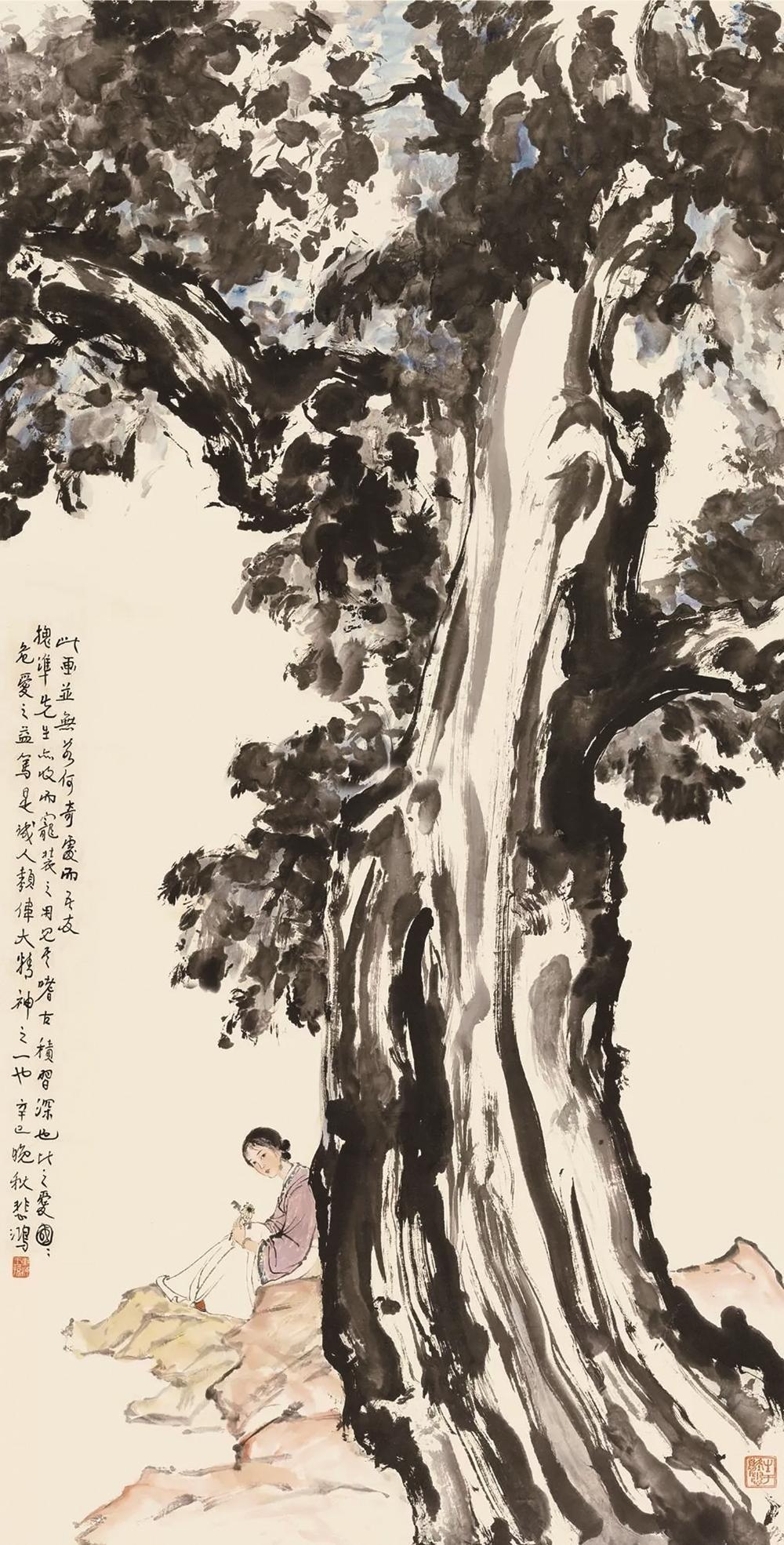

徐悲鸿

《柏荫仕女图》

在上海匡时2017年秋季拍卖会上,徐悲鸿1941年创作的《柏荫仕女图》,收获1104万元成交价。这幅152.5×78厘米的画卷中央,一棵历经沧桑的古柏傲然而立,它的枝干扭曲虬结,仿佛诉说着岁月的风霜与历史的沉淀。树干以略带干涩的笔墨勾勒,那深浅不一的墨色,如同时间的印记,让人感受到古树历经千年的沧桑与坚韧。尽管采用了传统的笔墨技法,但徐悲鸿巧妙地运用光影法造型,使得树干右侧受光面以淡墨勾画,而左侧背光面则施以重墨,仅仅几笔勾勒,便赋予了古树强烈的体积感,让人仿佛能够触摸到它粗糙而坚硬的树皮。

在这棵古柏的庇护下,一位佳人斜倚而坐,她手执黄菊,目光凝视着画外,仿佛在诉说一段不为人知的故事。这位佳人微微颔首,神态优雅而恬静,她的眼神中透露出一种深邃而迷人的光芒,仿佛能看透观者的心灵。她的发丝、耳坠、紫衣、玉镯、红香鞋,每一处细节都被徐悲鸿以淡彩细细涂染,与豪放重墨的古柏形成鲜明对比,更显得她温婉动人、楚楚可怜。

这幅画作背后的历史故事同样令人动容。1941年,徐悲鸿结束欧洲和印度的巡展后,携带大量作品赴南洋举办抗日赈灾义展。然而,年底太平洋战争的爆发使得他不得不暂避战乱,居住在韩槐准的愚趣园中。在这里,他与韩氏一家相处融洽,常常在半夜三五点起床创作。每当遇到败笔或不称意的作品,徐悲鸿总是随手弃置一旁,而韩槐准却将它们一一收起,视若珍宝。这幅《柏荫仕女图》便是在这样的背景下诞生的。

在这幅画作中,我们不仅可以欣赏到徐悲鸿高超的艺术技巧,更可以感受到他身处乱世但坚信终将胜利的爱国决心。