■福建石狮 王国良

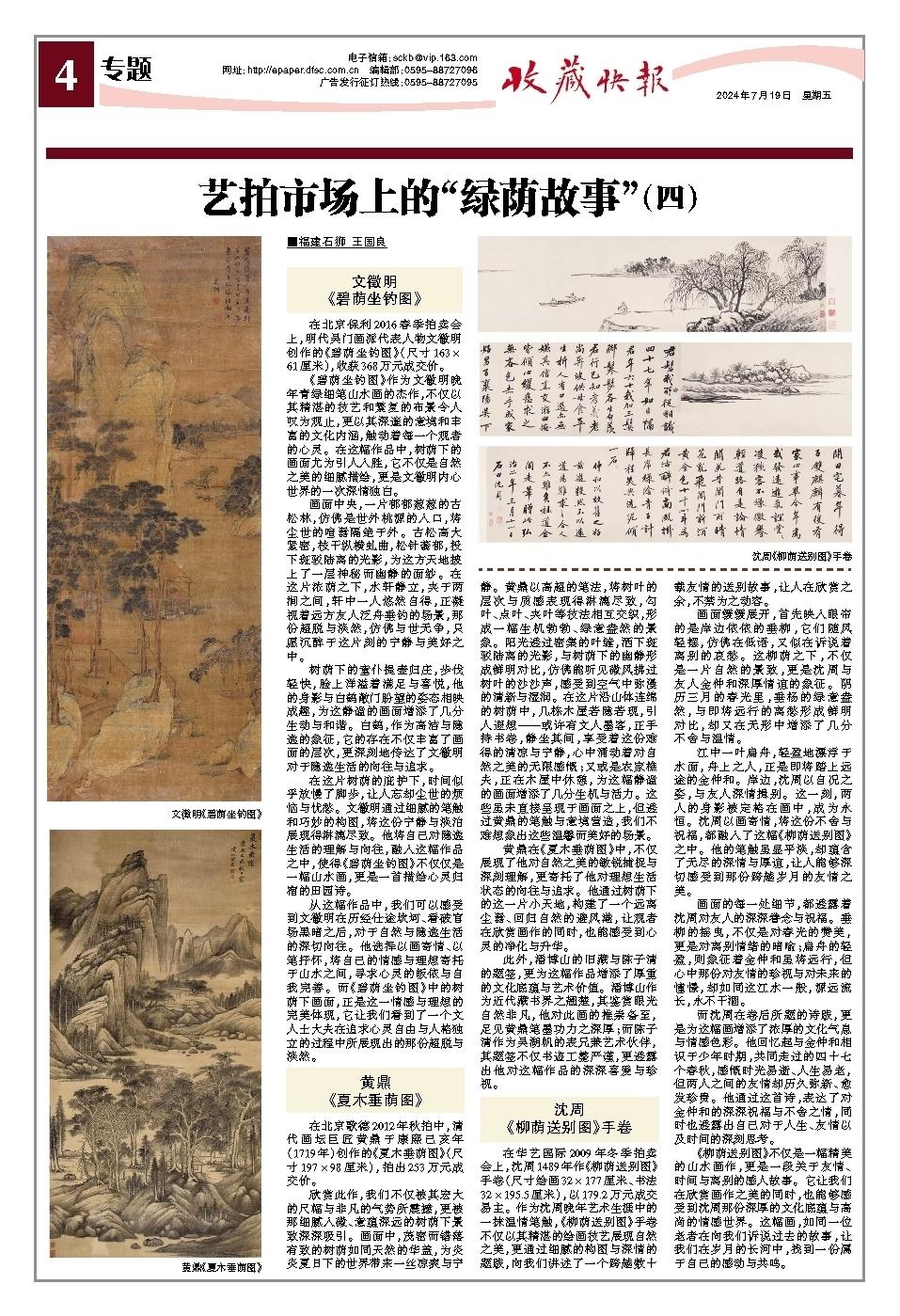

文徵明

《碧荫坐钓图》

在北京保利2016春季拍卖会上,明代吴门画派代表人物文徵明创作的《碧荫坐钓图》(尺寸163×61厘米),收获368万元成交价。

《碧荫坐钓图》作为文徵明晚年青绿细笔山水画的杰作,不仅以其精湛的技艺和繁复的布景令人叹为观止,更以其深邃的意境和丰富的文化内涵,触动着每一个观者的心灵。在这幅作品中,树荫下的画面尤为引人入胜,它不仅是自然之美的细腻描绘,更是文徵明内心世界的一次深情独白。

画面中央,一片郁郁葱葱的古松林,仿佛是世外桃源的入口,将尘世的喧嚣隔绝于外。古松高大紧密,枝干纵横虬曲,松针蓊郁,投下斑驳陆离的光影,为这方天地披上了一层神秘而幽静的面纱。在这片浓荫之下,水轩静立,夹于两涧之间,轩中一人悠然自得,正凝视着远方友人泛舟垂钓的场景,那份超脱与淡然,仿佛与世无争,只愿沉醉于这片刻的宁静与美好之中。

树荫下的童仆提壶归庄,步伐轻快,脸上洋溢着满足与喜悦,他的身影与白鹤敞门盼望的姿态相映成趣,为这静谧的画面增添了几分生动与和谐。白鹤,作为高洁与隐逸的象征,它的存在不仅丰富了画面的层次,更深刻地传达了文徵明对于隐逸生活的向往与追求。

在这片树荫的庇护下,时间似乎放慢了脚步,让人忘却尘世的烦恼与忧愁。文徵明通过细腻的笔触和巧妙的构图,将这份宁静与淡泊展现得淋漓尽致。他将自己对隐逸生活的理解与向往,融入这幅作品之中,使得《碧荫坐钓图》不仅仅是一幅山水画,更是一首描绘心灵归宿的田园诗。

从这幅作品中,我们可以感受到文徵明在历经仕途坎坷、看破官场黑暗之后,对于自然与隐逸生活的深切向往。他选择以画寄情、以笔抒怀,将自己的情感与理想寄托于山水之间,寻求心灵的皈依与自我完善。而《碧荫坐钓图》中的树荫下画面,正是这一情感与理想的完美体现,它让我们看到了一个文人士大夫在追求心灵自由与人格独立的过程中所展现出的那份超脱与淡然。

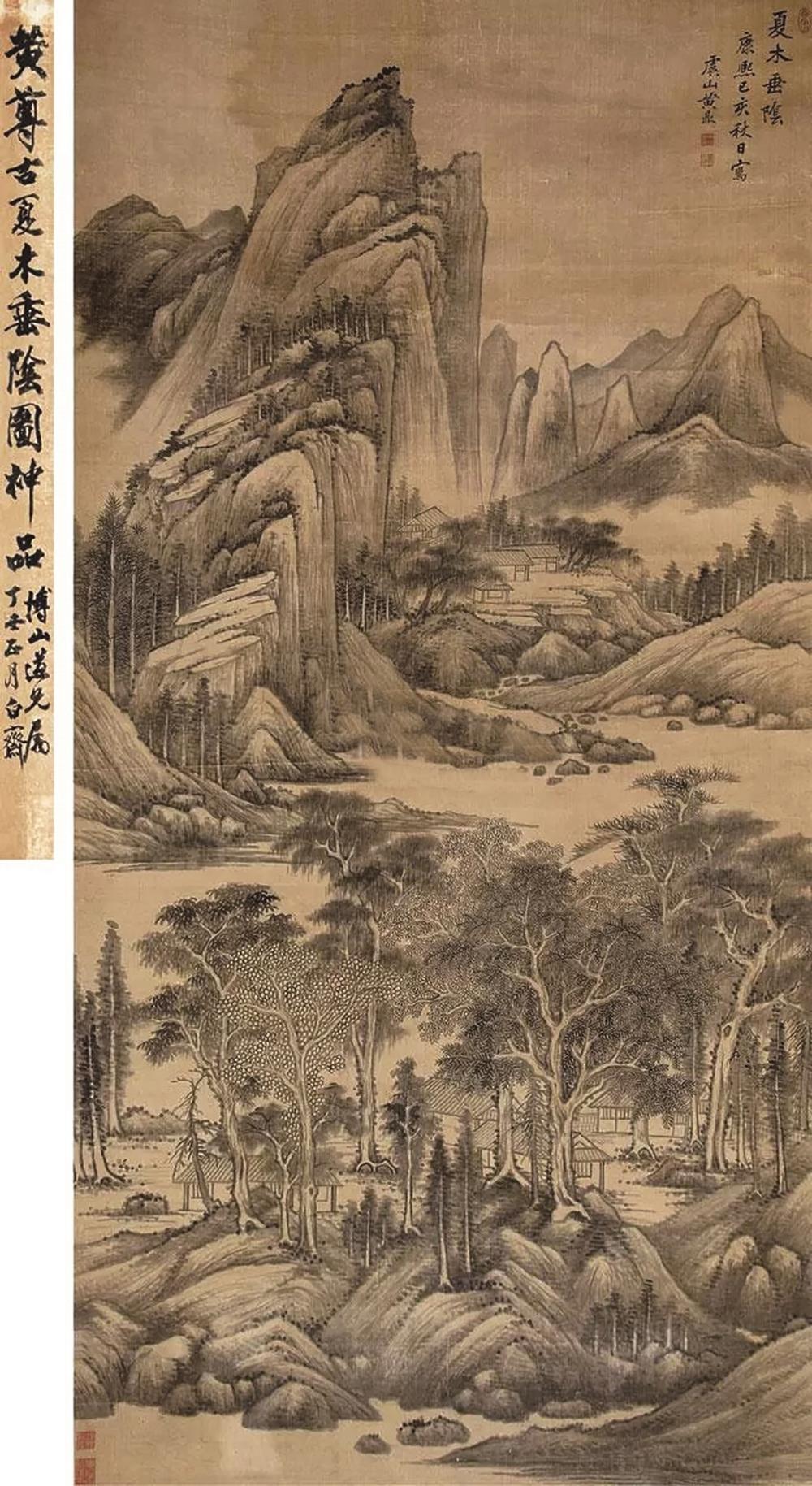

黄鼎

《夏木垂荫图》

在北京歌德2012年秋拍中,清代画坛巨匠黄鼎于康熙己亥年(1719年)创作的《夏木垂荫图》(尺寸197×98厘米),拍出253万元成交价。

欣赏此作,我们不仅被其宏大的尺幅与非凡的气势所震撼,更被那细腻入微、意蕴深远的树荫下景致深深吸引。画面中,茂密而错落有致的树荫如同天然的华盖,为炎炎夏日下的世界带来一丝凉爽与宁静。黄鼎以高超的笔法,将树叶的层次与质感表现得淋漓尽致,勾叶、点叶、夹叶等技法相互交织,形成一幅生机勃勃、绿意盎然的景象。阳光透过密集的叶缝,洒下斑驳陆离的光影,与树荫下的幽静形成鲜明对比,仿佛能听见微风拂过树叶的沙沙声,感受到空气中弥漫的清新与湿润。在这片沿山体连绵的树荫中,几栋木屋若隐若现,引人遐想——或许有文人墨客,正手持书卷,静坐其间,享受着这份难得的清凉与宁静,心中涌动着对自然之美的无限感慨;又或是农家樵夫,正在木屋中休憩,为这幅静谧的画面增添了几分生机与活力。这些虽未直接呈现于画面之上,但透过黄鼎的笔触与意境营造,我们不难想象出这些温馨而美好的场景。

黄鼎在《夏木垂荫图》中,不仅展现了他对自然之美的敏锐捕捉与深刻理解,更寄托了他对理想生活状态的向往与追求。他通过树荫下的这一片小天地,构建了一个远离尘嚣、回归自然的避风港,让观者在欣赏画作的同时,也能感受到心灵的净化与升华。

此外,潘博山的旧藏与陈子清的题签,更为这幅作品增添了厚重的文化底蕴与艺术价值。潘博山作为近代藏书界之翘楚,其鉴赏眼光自然非凡,他对此画的推崇备至,足见黄鼎笔墨功力之深厚;而陈子清作为吴湖帆的表兄兼艺术伙伴,其题签不仅书迹工整严谨,更透露出他对这幅作品的深深喜爱与珍视。

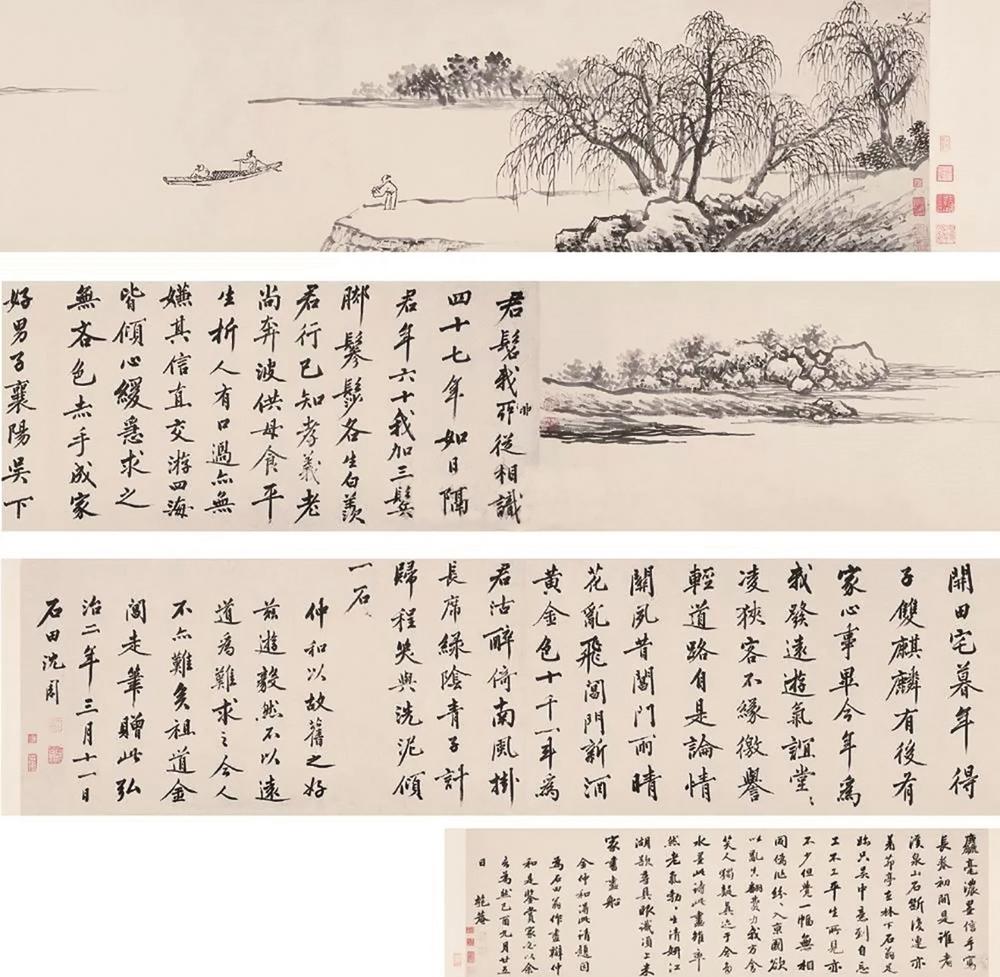

沈周

《柳荫送别图》手卷

在华艺国际2009年冬季拍卖会上,沈周1489年作《柳荫送别图》手卷(尺寸绘画32×177厘米、书法32×195.5厘米),以179.2万元成交易主。作为沈周晚年艺术生涯中的一抹温情笔触,《柳荫送别图》手卷不仅以其精湛的绘画技艺展现自然之美,更通过细腻的构图与深情的题跋,向我们讲述了一个跨越数十载友情的送别故事,让人在欣赏之余,不禁为之动容。

画面缓缓展开,首先映入眼帘的是岸边依依的垂柳,它们随风轻摆,仿佛在低语,又似在诉说着离别的哀愁。这柳荫之下,不仅是一片自然的景致,更是沈周与友人金仲和深厚情谊的象征。阴历三月的春光里,垂杨的绿意盎然,与即将远行的离愁形成鲜明对比,却又在无形中增添了几分不舍与温情。

江中一叶扁舟,轻盈地漂浮于水面,舟上之人,正是即将踏上远途的金仲和。岸边,沈周以自况之姿,与友人深情揖别。这一刻,两人的身影被定格在画中,成为永恒。沈周以画寄情,将这份不舍与祝福,都融入了这幅《柳荫送别图》之中。他的笔触虽显平淡,却蕴含了无尽的深情与厚谊,让人能够深切感受到那份跨越岁月的友情之美。

画面的每一处细节,都透露着沈周对友人的深深眷念与祝福。垂柳的摇曳,不仅是对春光的赞美,更是对离别情绪的暗喻;扁舟的轻盈,则象征着金仲和虽将远行,但心中那份对友情的珍视与对未来的憧憬,却如同这江水一般,源远流长,永不干涸。

而沈周在卷后所题的诗跋,更是为这幅画增添了浓厚的文化气息与情感色彩。他回忆起与金仲和相识于少年时期,共同走过的四十七个春秋,感慨时光易逝、人生易老,但两人之间的友情却历久弥新、愈发珍贵。他通过这首诗,表达了对金仲和的深深祝福与不舍之情,同时也透露出自己对于人生、友情以及时间的深刻思考。

《柳荫送别图》不仅是一幅精美的山水画作,更是一段关于友情、时间与离别的感人故事。它让我们在欣赏画作之美的同时,也能够感受到沈周那份深厚的文化底蕴与高尚的情感世界。这幅画,如同一位老者在向我们诉说过去的故事,让我们在岁月的长河中,找到一份属于自己的感动与共鸣。