■张风塘

蓝立克先生是一位山水画大家。

早在20世纪80年代初,蓝立克先生已经是齐鲁画坛上的一座高山了。那时,对于山水画来说,我刚刚起步。心想,什么时间能够到访蓝家的山山水水,领略一下那充满风蓄古韵、山刻苍茫的风景呢?这段心想一拖就是20年,直到21世纪之初的2002年夏天,我因工作关系来到青岛,才有幸拜见到蓝立克先生。这时,蓝先生已从青岛大学美术学院退休闲居,开始了他神与物游、笔开佳境的诗意生活。

相居一个城市,工作之中、生活之余,我与蓝立克先生经常相见。不论是美协搞展览,还是美协组织的写生班,以至美协组织的学术活动,我们常常请蓝先生讲课、发言、传经送宝。蓝先生是一个风趣幽默的人,人生艺术的大道理在他的调侃中,会随类赋形、变化成诙谐的用语,让听者难以忘怀。

与蓝立克先生交往多了,立体的艺术人生在我眼前明朗清晰起来:蓝立克先生是一位充满哲思与激情、深谙画理与生活,放量笔墨与颜色的山水画开拓者,他以其独特的山水画理念,开创了具有地貌语境的画风。

蓝立克先生是一位从事美术理论与教学的大学教授,对于古人的画理,他尤为看重。上至五代荆关论句,中至明清石涛话语,晚至近代宾虹理念,蓝立克先生都稔熟于心中,脱口于人前,而且都带有自己独到理解的阐发。有关五代荆浩《笔法记》中读到的内容,蓝先生则认为:“荆的论述过于强调了用笔,对用墨的论述不够充分,笔与墨不能在画中独立而论,笔即是墨,墨即是笔,笔墨交融于一体,才能达到高的境界。作为一个画家,在笔墨上应强调相互照应,缺一不可。”有关明人董其昌,《画禅室随笔》中的“士人作画,当以草隶奇字之法为之,树如屈铁,山如画沙,绝去俗蹊径,乃为士气。”蓝立克先生认为很多话语过于强调文人造境和文人笔墨,少了生活的来源。对于黄宾虹的画论,蓝立克先生在推崇之余,举一反三,加上了很多自己的解读。他认为黄宾虹先生的“七墨法”里面,不仅是墨法的变化,还有色墨一体的变化。他认为黄宾虹先生强调的作画“笔笔分明”,是作画的打稿阶段,在画的最后着色铺墨中,就要色墨互浸,有时复笔为之,才能达到浑厚华滋。

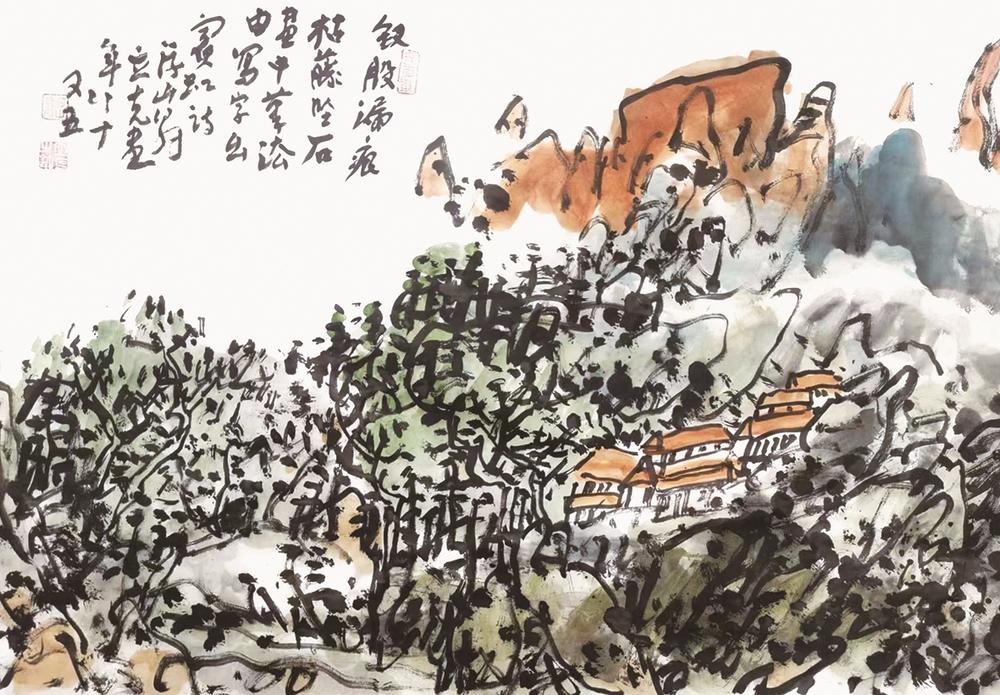

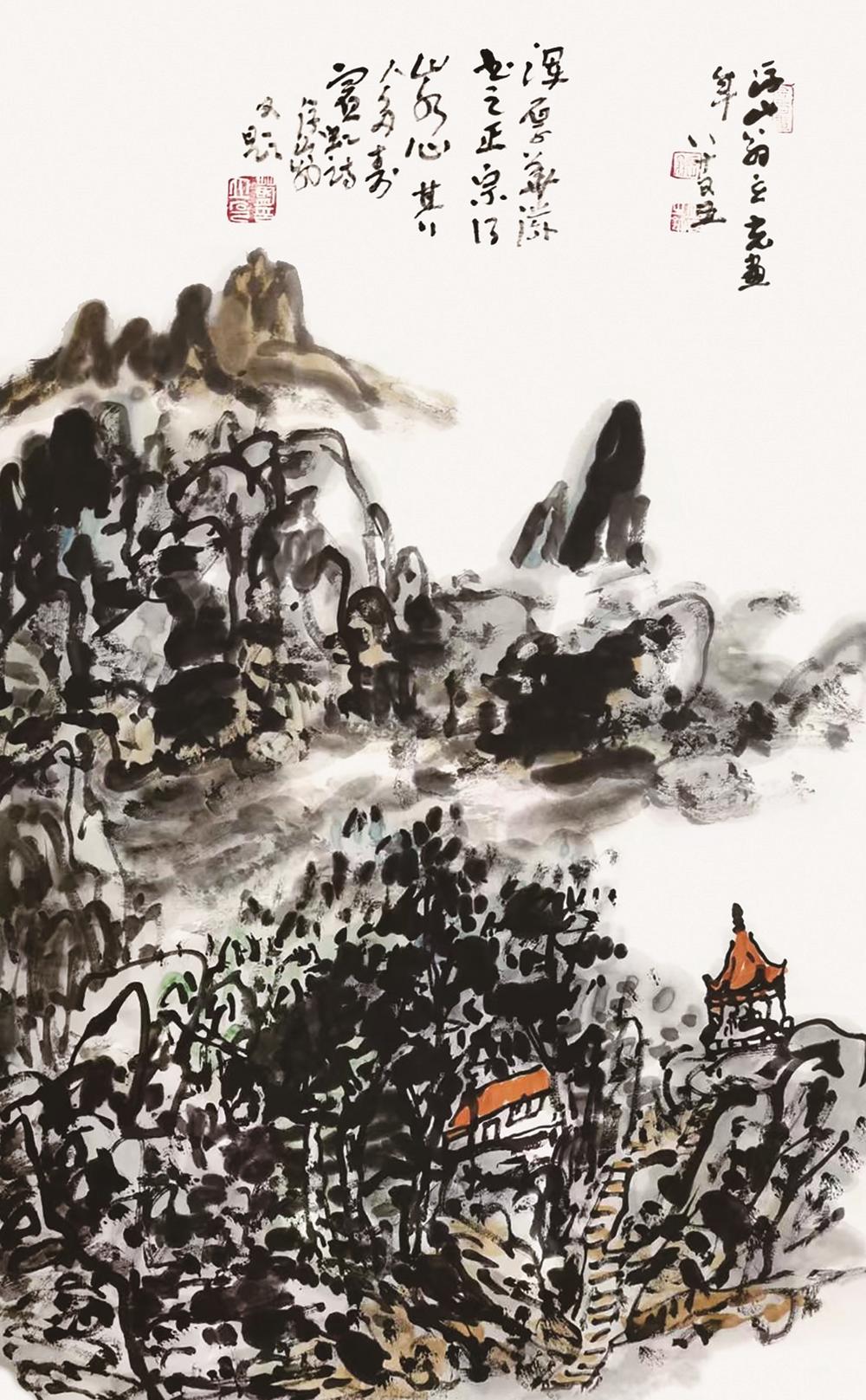

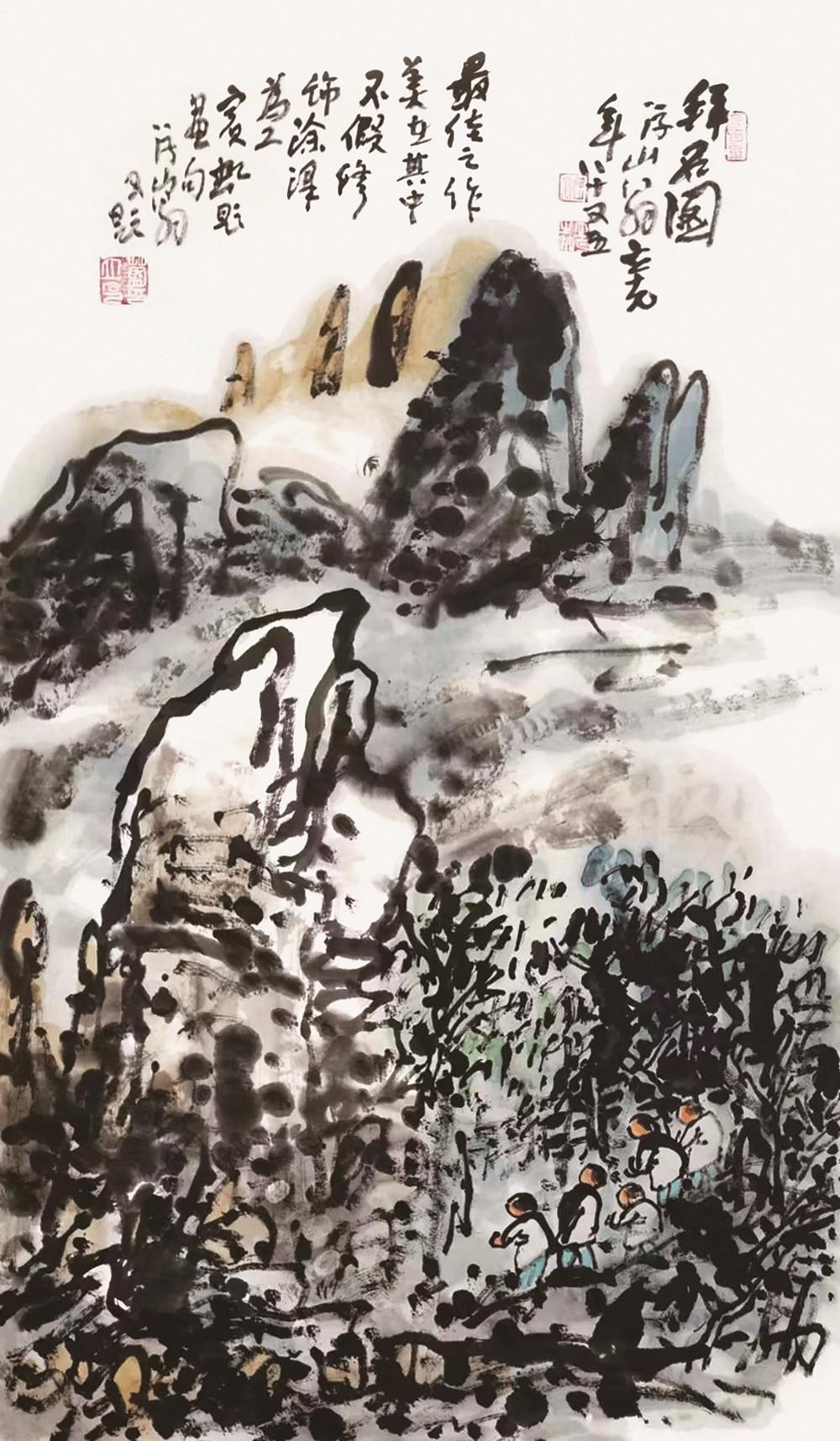

带着对画论的独到理解,蓝立克先生几十年不变的情结就是走向大自然,从生活中体悟山水的画法真谛,寻求变法。他认为,古人总结那么多皴法,是否已经别无出路了?带着肯定再否定的态度,他遍访大山名川,找出一系列答案。山岩层叠,在风雨千百万年的刻画下,如卷卷诗书叠加于山上。蓝先生将它写入画册,定为“书卷皴”。岩石鳞片状辐射下来,挂悬崖体之上,阳光照映,荧光一片,蓝先生写生于画册,命名为“鱼鳞皴”……就是这种对事物不断求索、对前人结论不断否定的精神,让蓝立克先生体会到了变化带来的艺术生命力。他的山水画,开始了自有家法的变化。那就是笔、墨、色相互交融,叠加挥运,让山石峰峦、溪流云瀑浑然一体,呈现出骨峻、丽健、血活的艺术特征,显现出作者情感、心绪表达的归属性。

我曾多次观看蓝立克先生案前作画,现场的情景让我感受其作画的独特魅力。

观其用笔,急促飞扬,感情的宣泄一刹那间在笔底爆发出来。线条刚中带柔,能放能收,如蛟龙腾空,粗粝处,老辣纷披。细腻处,圆润灵动。顿挫处,屈铁折钗。

观其用墨,浓淡干湿,随机生发。心使腕运中,墨色的变化从浑厚到空灵,从华滋到苍茫,沉逸虚静,尽辟混沌气概。

观其用色,浓艳多姿,打破了传统文人画中以浅绛为主的单一色调,赤橙黄绿青蓝紫,尽显画面,色到之处,触目生机,呈现一派生生不息的万物气象。

纵观其画面形成,意在笔先,布局经营随手拈来,但皆为大山大水,给人以崇高壮美的艺术感觉。墨色交融,远看浑然一体,气象嵯峨。近看,物体皆立,笔迹清晰。正如黄宾虹先生说的“国画艺术之粗精、高下之分,就在笔墨变化之中,既是笔之分明,又能浑成一气。即是浑成,又能分明,其中变化就透出造化的消息来”。而蓝立克先生,山水中不仅是笔墨的变化,还掺杂了色彩的丰富变化,经常是色墨并用、一气呵成、淋漓尽致,做到笔不困、墨不涩、色不呆、气不断,元气神足,意境旷达。

此时,令人想起石涛《苦瓜和尚画语录》之论句:“笔与墨会,是为氤氲。氤氲不分,是为混沌。辟混沌者,舍一画而谁耶!画于山则灵之,画于水则动之,画于林则生之,画于人则逸之。”那么,氤氲混沌之状何而来?又依附于何家山体?答案只有一个:中国的山水画是中华民族这块土地上孕育和成长起来的一门独特精神和审美价值取向的艺术,走着一条与文化、与心性、与人生相结合的道路。每个时代都有其时代的笔墨特征,都有其时代的大家出现。然而,文化精神内涵则是相通的,那就是民族的文化精神、气节的体现,具体表现在画中就是阳刚之美、崇高之美、浑厚之美、博大之美。蓝立克先生的山水画,从笔墨,从构图,从造型,都很好地传承中国山水画千百年来的精神内涵,这一点与当代画坛上把山水做成靡靡之音、涂抹粉脂的阴柔之风形成强烈的对比。我想,随着时间的推移,人们会像20世纪80年代一样,重新关注蓝立克先生的山水画艺术,让具有民族精神的艺术高峰屹立画坛。

对于蓝立克先生的山水画艺术,我认为还在变法的途中。从年龄,从学养,作为一个山水画家来说,他正处于一个巅峰时刻。也许哪一天,突然有火山喷发。我们期待蓝立克先生“妙造高峰”的到来,随寄蓝先生拙句如下:

蓝家有山水,风流比泰岱。笔可扛三鼎,墨能翻江海。酒力助腕运,心潮起澎湃。口吟宾虹句,挥洒无物碍。触处皆生机,满纸显精彩。观其作画状,醉态亦可爱。口占打油诗,先生不为怪。