■福建石狮 王国良

每年的6—9月份,是欣赏荷花的最佳时节。在夏日的炽热与绚烂中,荷花以它那超凡脱俗之姿,悄然绽放于碧波之上,不仅装点了自然的画卷,更深深镌刻于中华文化的长河之中。自古以来,荷花以其“花中君子”的美誉,成为艺术家笔下永恒的灵感源泉。如今,当我们漫步于艺术的殿堂,或是聚焦于拍卖场的聚光灯下,那些惊艳拍场的荷花佳作,如同穿越时空的信使,以其独特的艺术魅力,讲述着千年的风雅与纯净。它们不仅是纸上的风景,更是情感的寄托、文化的传承,每一次落槌,都是对这份高洁之美最诚挚的致敬与珍藏。

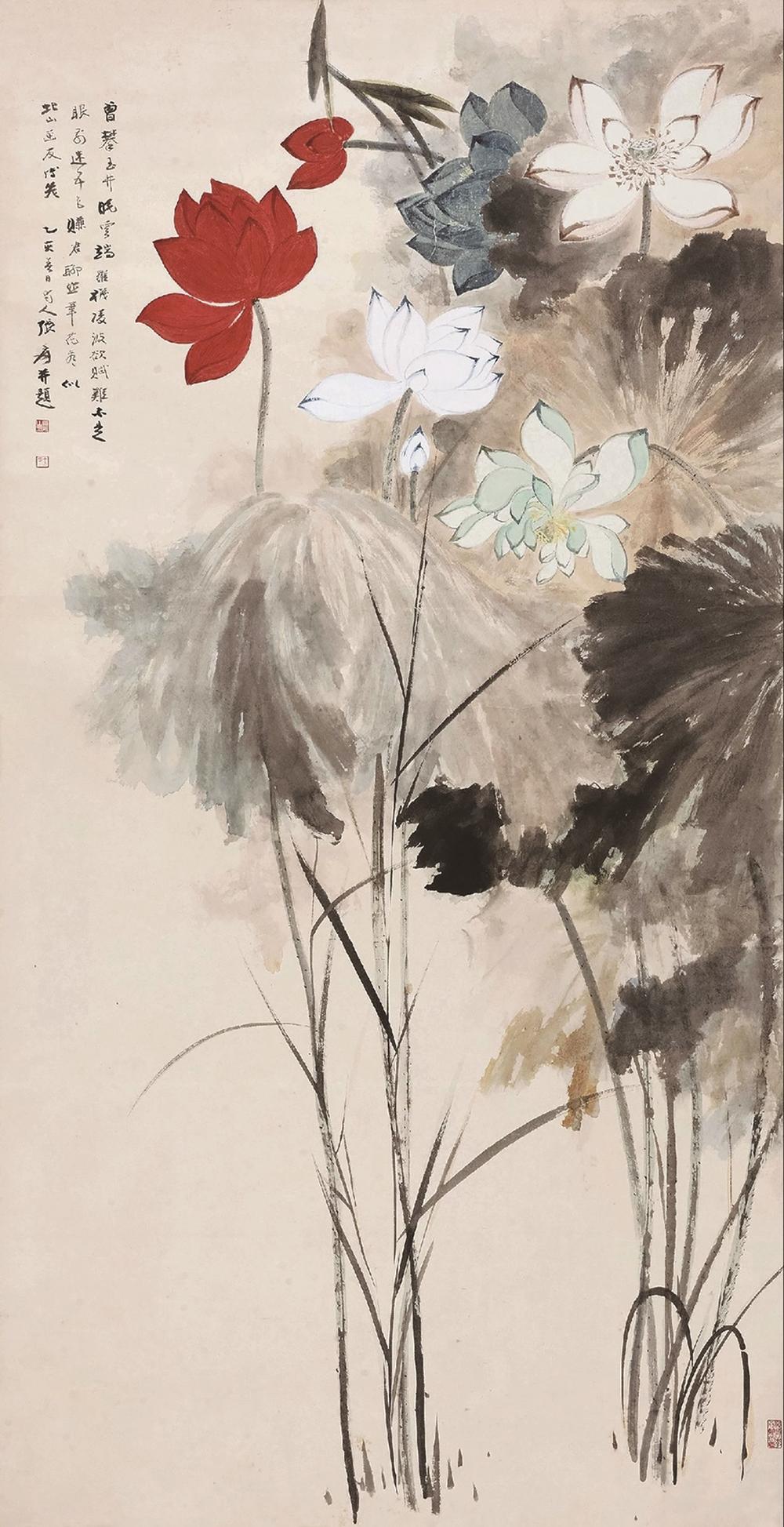

张大千

《五色荷花》

在2017年北京保利春拍中,张大千1935年作《五色荷花》以3220万元的高成交价,引发市场一片惊呼。作品尺寸184×95厘米,气韵生动,仿佛将观者带入一个梦幻般的荷塘世界。张大千巧妙地融合没骨写意与工笔重彩两种技法,既保留了传统中国画的精神内核,又赋予作品鲜明的时代气息和个人风格。

画面中,荷叶以大写意手法挥洒自如,水墨淋漓间,赭石、花青等色彩交织,形成层次丰富、质感逼真的荷叶形态,每一笔都蕴含着画家对自然之美的深刻领悟与精湛技艺。尤为引人注目的是五朵盛开的荷花,它们或亭亭玉立,或娇羞半掩,每一瓣都经过精心勾勒与细腻渲染,朱砂、花青、石绿等色彩的运用,使得荷花不仅色彩斑斓,更透露出一种超凡脱俗的高洁气质。荷花花瓣上的筋脉,细腻而生动,仿佛能嗅到那一缕淡淡的荷香,令人心旷神怡。

荷秆作为画面的骨架,其处理更是匠心独运。它们从画面底部挺拔而出,线条流畅而富有力量感,既支撑起整个画面的结构,又赋予荷花以生命的活力。荷秆上的打点,错落有致,既增添了画面的韵律感,又使观者的视线得以延伸,感受到荷塘的深邃与广阔。

此外,张大千还巧妙地在水面添上几笔水草,这些看似不经意的笔触,实则起到画龙点睛的作用,它们与荷叶、荷花相互呼应,形成了和谐的画面构图,使整个荷塘景象更加生动、立体。

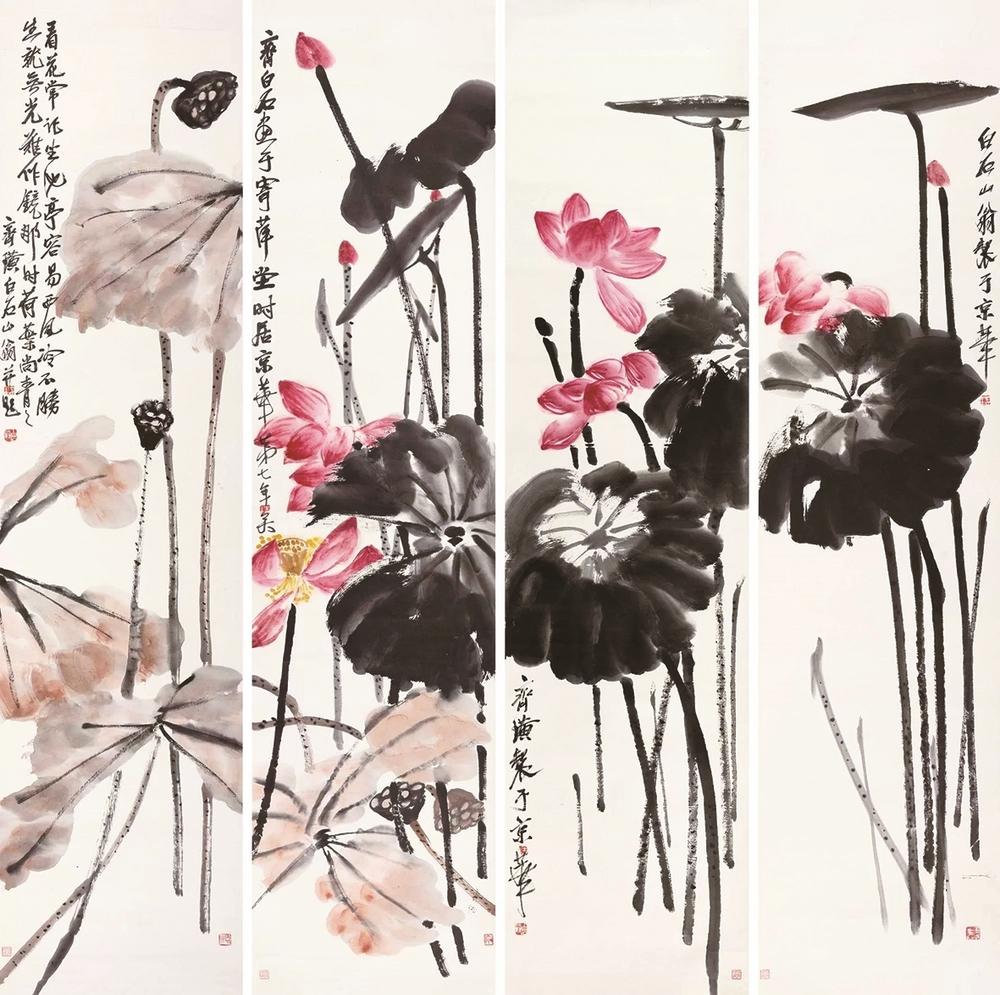

齐白石

《荷花四屏》

齐白石1925年作《荷花四屏》,每屏尺寸136×33.5厘米,在北京银座2022春拍中,以1127万元成交。作品是齐白石“衰年变法”时期所作,以宏大的尺幅与细腻的笔触,引领观者穿越季节的更迭,领略荷花从盛夏的繁华到秋末的萧瑟,再到枯枝残叶中的坚韧与希望。

首两幅盛荷,齐白石运用他标志性的“红花墨叶”技法,墨色浓淡相宜,荷叶以大笔挥就,墨气淋漓,展现出荷叶的蓬勃生命力;而荷花则以细笔勾勒,色彩鲜艳而不俗,花瓣间的层次与光影变化微妙,形神兼备,仿佛能嗅到夏日荷塘的清新香气。

随后两幅,秋荷与枯荷,则更多地融入了画家个人的情感与哲思。秋荷中,残荷与盛荷并置,形成鲜明对比,老去的荷秆与依旧绽放的红花,寓意着生命的坚韧与不屈。齐白石以苍劲老辣的笔墨,勾勒出荷之骨相,既是对自然现象的忠实记录,也是对自身“老当益壮”精神的写照。至于枯荷,虽看似凋零破败,却在其间透露出一种超脱与宁静,仿佛是在告诉世人,生命的终结亦是另一种形式的开始,“那时荷叶尚青青”的跋文,更是赋予了这幅画以深邃的哲理意味。

值得一提的是,《荷花四屏》不仅是一幅幅精美的画作,更是齐白石与挚友齐如山深厚情谊的见证。齐如山是与齐白石同时代的剧作家、戏剧理论家、历史学家。齐白石称齐如山为“宗兄”,二人相识在1919年或1920年。齐如山人脉颇广,成为齐白石与梅兰芳友谊的联络者。齐白石常以荷花自喻,认为其与梅兰芳一样,具有“出淤泥而不染”的高洁品质,因此常画荷花以赠友。这套《荷花四屏》送予齐如山,无疑是对这份友谊的高度赞誉。

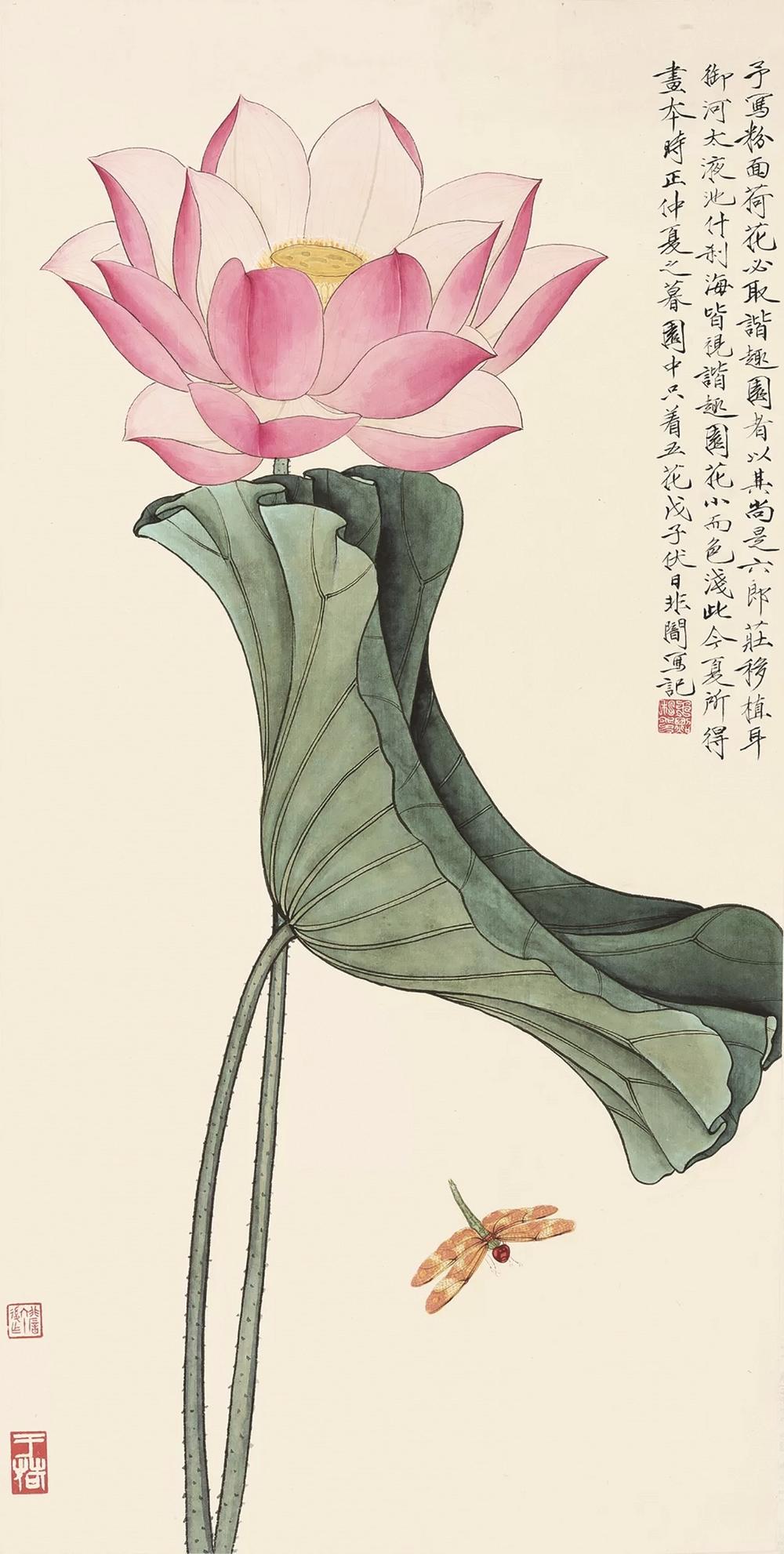

于非闇

《荷花蜻蜓》

于非闇1948年作《荷花蜻蜓》,尺寸66×33.5厘米,成交价207万元,北京翰海2017年秋拍。

作品尺幅虽小,却气韵生动,画面构图简约而不失精妙。画家巧妙地将视角聚焦于一朵“粉面荷花”。这朵荷花并非随意拈来,而是源自颐和园中谐趣园的写生所得。谐趣园,这个被誉为“园中之园”的精致角落,因荷花之盛而备受画家青睐。于非闇特地选取此处荷花为题材,不仅因为其花色艳丽、形态各异,更因这份源自自然的真实与生动,能够激发他无尽的创作灵感。

在技法上,于非闇充分发挥其双勾法的精髓,以极细的线条勾勒出荷花的轮廓与叶脉,每一笔都精准到位,仿佛能听见笔尖与纸面轻轻触碰的声音。荷花的花瓣层层叠叠、错落有致,既展现其盛开的蓬勃生命力,又不失柔美与细腻。尤为值得一提的是,画家在设色上大胆而细腻,色彩浓烈而不失和谐,既体现了荷花的娇艳欲滴,又避免过于浮华之感,使得整个画面充满清新脱俗的气息。

而画面中的蜻蜓,更是点睛之笔。它轻盈地停驻于荷叶之上,仿佛也被这荷塘美景所吸引,正欲展翅飞翔。蜻蜓的刻画,于非闇采用勾染结合的手法,既保留线条的流畅与力度,又通过色彩的晕染,赋予其生动的质感和灵动的神韵。蜻蜓与荷花相映成趣,一动一静,相得益彰,共同构成一幅生动和谐的自然画卷。