■江苏南京 李绍斌

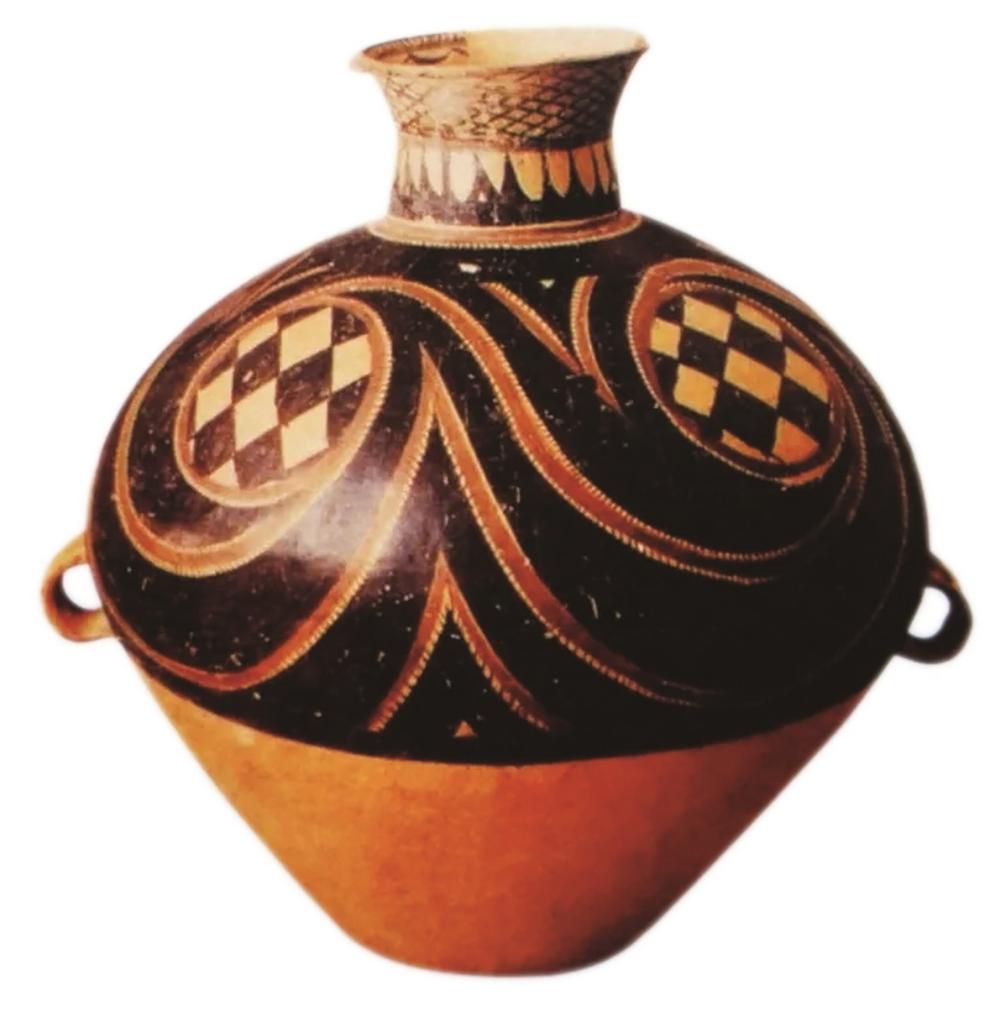

马家窑文化彩陶器创烧于公元前3000年左右的新石器时代,距今已有5000年之遥。5000年前,正是华夏五千年文明的肇始时期。在新石器时代晚期,作为仰韶文化的延续和发展,以陇西平原为中心形成了马家窑文化。马家窑文化彩陶的大量烧制,反映了当时人们的生活中,已经普遍使用精美的陶器。

如果说黄河是中华民族的摇篮,马家窑文化彩陶便是中华民族摇篮中的一朵明艳的花,一件中华文明曙光照耀下产生的艺术瑰宝。艺术来源于生活,又是现实生活的生动反映。在丰富多彩的彩陶纹饰中,描绘氏族社会人们的音乐舞蹈,是马家窑文化独一无二的成就。

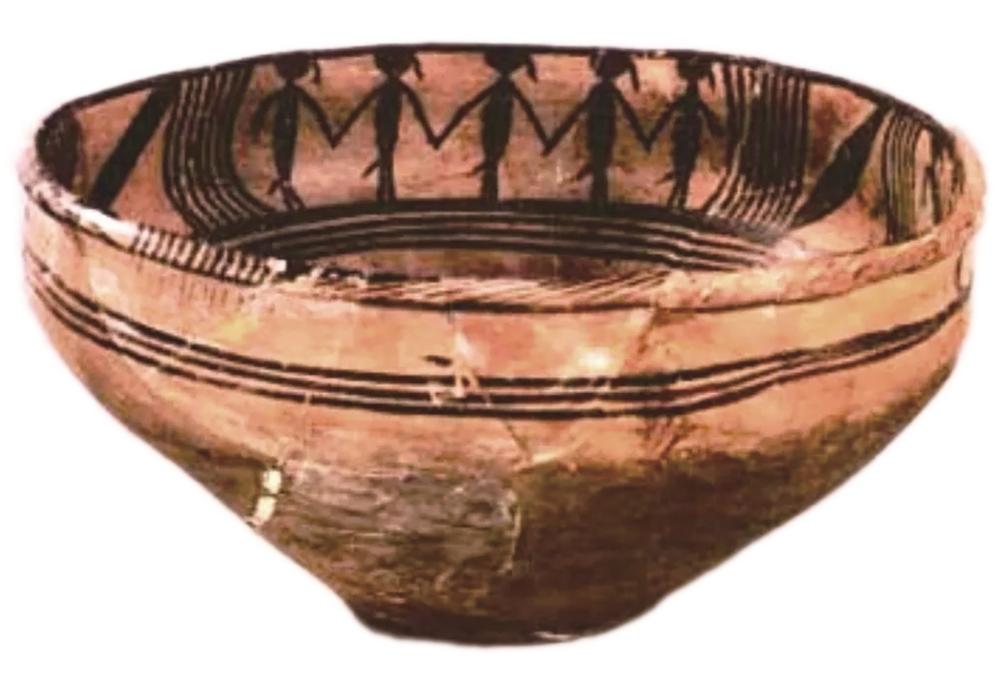

笔者前几年去北京,在中国历史博物馆里看到展陈的一些马家窑彩陶器,真的很精美。其中一件马家窑文化的浅腹彩陶盆,更让人赞叹不已。这件器物内外皆有纹饰。红色胎地上墨彩为饰,形成的红黑二色为绝配。更绝的是陶盆内壁一周彩绘了15个跳舞的小人儿,舞者分三组,每五人一组,双手相拉,排列齐整,十分精彩生动。

以人物造型、舞蹈动作入画,这在新石器时代陶器中,是绝无仅有的。因此,其历史研究价值和艺术欣赏价值之高,也是无与伦比的。它的巨大价值还在于向我们提供了5000年前的这样一个可靠信息,那就是远古的人类在劳动之余,同样有着丰富的娱乐活动,从而再现了中国古代西北地区氏族社会真实的生活景象。

看着这件彩陶盆,仿佛使我们看到这样一个活生生的场景:夕阳西下,渔猎的男人们扛着渔网,提着渔篓或抬着猎物,从水边或山林中归来了;妇女们背着采集的农作物从田野里回来了;小孩子们赶着放牧的牛羊从山坡上下来了;制陶的工匠们也收工了。人们从四面八方返回住地,大家动手在空旷的场地上燃起篝火,架好猎物。顿时空气中弥漫起淡淡的松枝的芳香,氤氲着浓郁的烧烤的肉香。这时,老人们呜呜地吹起始于半坡文化的陶埙,小伙子们有节奏地敲击着被后来称之为“缶”的瓦罐乐器,姑娘们则手拉手、肩并肩,围着篝火欢快地唱起歌,翩翩地跳起舞来,她们的发辫和衣襟被晚风吹摆着,显得潇洒而狂放。

当然,她们当时唱的是什么歌?我们今天是听不到了,但她们的舞姿的剪影却生动地拷贝在了历史博物馆的这只彩陶盆上。5000年后,我们有幸看到这一件艺术品,一幅震撼心扉的真切的场面,一道感人至深的风景。

这只马家窑彩陶盆经历数千年历史,流传至今,其上的绘画艺术超越时空,感动着后人。我们真得感谢这位没有留下姓氏的制陶人,用生动的笔触为我们记录下了5000年前这一场欢乐的篝火晚会。