■福建南平 支荣慧

虞堪,字克用,一字胜伯,别字叔胜,号青城山樵,今苏州人。元末明初藏书家、诗人,所作诗文清润典丽,喜好吟咏,擅作山水,有《鼓枻稿》等著作问世。元末隐居不仕。洪武十年(1377)入滇为云南府学教授,死于任上。家藏书丰富,大多亲自动手编辑,偏重于先世名家手稿,听说有先贤遗文,即使在千里之外他也想方设法购买。

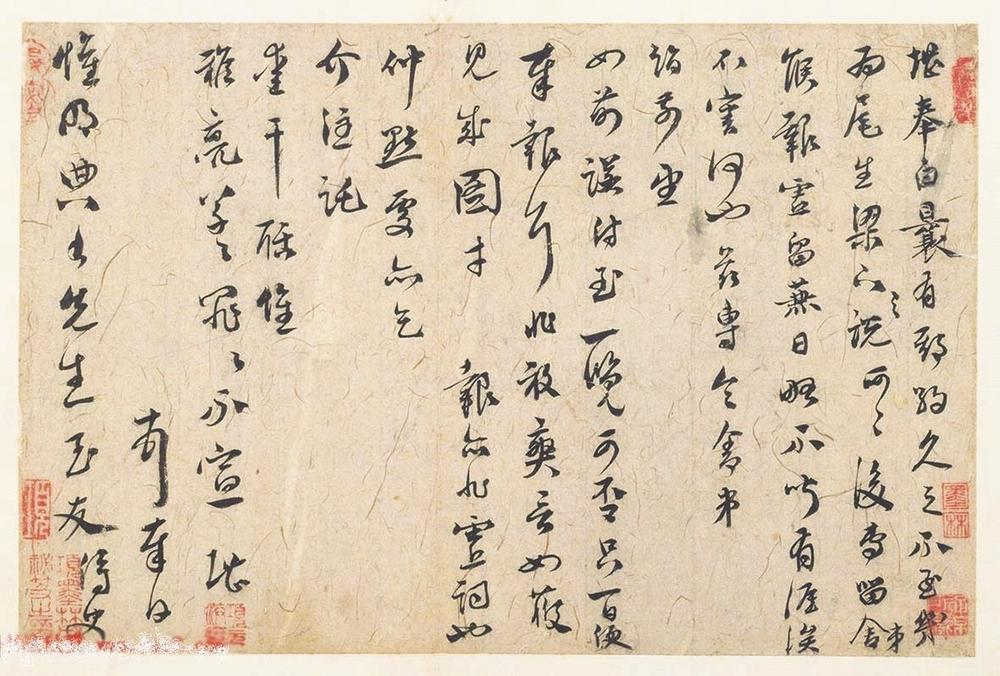

《期约帖》纵22.6、横34.1厘米,纸本,行草书体,北京故宫博物院藏。此帖为信札,言约会事,上款是“惟明典书先生”。惟明,是钱唐的字。钱唐,象山人,明洪武初年授刑部尚书。信中诉说自己与友人有约,但久候不见,于是派舍弟前去探问究竟。信中还用了“尾声梁下”典故,这是出自《庄子》中一个爱情故事:“尾生与女子期于梁下,女子不来,水至不去,抱梁柱而死。”尾声是古代传说中一个坚守信约之人,这个故事的大意是尾声与一女子相约桥下见面,女子未来,河水上涨,尾声仍未离开,最后抱桥淹死。虞堪将自己戏称为尾声,表示“非敢爽言”,以证明自己是一个守约之人。

此帖上溯颜鲁公,明显师承“二王”一路帖学意趣,同样也沾染了元代时人的风气,以遒媚的面目出现。但难能可贵的是作品中明显少了几分台阁体书家的程式,节奏敢于变化,大小错落,甚至是跳跃式的情感流露,书写的随意性明显增强。整封信札尽情挥洒,点画灵动,气脉流畅,方圆兼施,这是谨守赵孟頫一派书家中所少见的。此帖让人赏心悦目,空灵生动而不显得单调,字字大多虽不相连属,却又摇曳多姿,显示出虞堪深厚的书法功底。作品以行草为主,偶或还有章草用笔,如“曩”“不”“否”等字,一、三、七这三行都有“不”字,用的都是章草写法,显得特别的与众不同。通篇章法安排自然得体、恣肆纵逸,秀美而不失骨力,流畅不显浮滑,用笔轻重缓急,徐徐有致。其用笔以中锋为主,也有不少的侧锋,如第11行“干”字拉长的一竖,特别的醒目;楷、行、草三法并用,气韵却也通畅,格调也统一。“不”“报”等字多次出现,均能做不同处理,避免了雷同和单调。每行大多字字独立,时见两字相连,丰富了审美效果。一开头“堪奉白曩”数字,均为行楷体;从“有期约久不至”开始,则行草并用,越到后面,字字距离越显宽松,用笔越来越灵动,可以想象书家感情从平静到激越的变化;到末两行“顿首奉白……”书写节奏明显加快,特别是末行前八字,尽管每字独立,其内在笔势却连绵起伏、一气呵成,与第一行截然不同,对比强烈;到“至友”处稍作停驻,“侍史”两字连缀一笔到底,戛然而止,似言有尽而情无穷。由于此件系手札,行文有固定格式,为表示对受信人的尊重,一行未到底,即另起一行等,从而使章法形成“上齐下不齐”和“大疏大密”的艺术效果。书写者“无意于佳”,欣赏者却能产生规整与变化、缜密与疏朗妙契无间的审美感受。此帖第4行的“何也”、第7行的“报耳”结体稍夸张变化,故显得有风采,但从整篇看,还是很拘谨。

《期约帖》并未从根本上摆脱赵孟頫为代表的元代书风的束缚,个性并不突出,这就是虞堪在书史上平淡的根本原因,虽然他有意或无意地想改变,却没有走出当时世人给套上的枷锁。但我们从虞堪的书法中完全可以看出赵孟頫书风在元末的逐渐式微,以及更多更新的审美意识与审美取向在这一时期崭露头角,他们的可贵尝试和经历,为后代变法提供了有益的营养。