■陕西安康 刘勇先

“胡腾舞”“胡旋舞”与“拓枝舞”是唐代回族先民从中亚传入。唐代这三种舞蹈在中国流行很广,除京都长安外,常州、杭州、扬州、江苏、四川等早期回族先民聚居地均有风行。但随着元、明时期伊斯兰教对回族影响的逐渐加深(不提倡歌舞),以及回族大分散居住格局的形成,这些曾风靡一时的西域舞蹈文化没有得以很好的传承。

胡腾舞是从西域传入中原的一种舞蹈,流行于北朝到唐代,曾风靡一时。舞者必须是男性。如今这类舞在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家和我国新疆地区还在跳。刚毅奔放的胡腾舞是从西域传入中原的一种男子独舞,流行于唐代,风靡一时。舞者头戴尖顶帽,身穿窄袖“胡衫”,腰束带,足穿锦靴。舞蹈以跳跃和急促多变的腾踏舞步为主。唐诗描述“胡腾舞”:“胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥”“织成番帽虚顶尖,细毡胡衫双袖小”。

胡腾舞俑

隋唐时期,以丝绸之路为载体的商贸和文化交流臻于最繁荣期,更有许多来自西域各国的胡商定居中国。他们带来的奇物异俗、乐舞艺术极大地丰富了中国人的生活,同时对一体多元的中国文化和多族共荣的社会结构产生了深远的影响,也因此产生了许多以胡人形象为原型的艺术作品。

胡腾舞俑(图1)是路易·艾黎于20世纪40年代在西安古玩市场所收集,后于1980年捐赠给他的第二故乡——甘肃省山丹县。该俑为铜铸圆雕,通高13.5、铜底座高3.5厘米。铜人深目高鼻,头戴尖帽,身穿窄袖胡衫,脚穿锦靴,腰束长带,身背酒葫芦,作腾跳舞状,一臂向前高扬,一臂向下屈垂,左腿屈扬,右腿直立在一座呈六瓣莲花座的中央,生动地塑造了优美动人的胡腾舞姿,1996年被国家文物局专家组鉴定为国家一级文物。

“胡腾舞”最早源于中亚“昭武九姓”中的石国(今乌兹别克斯坦塔什干一带),后经丝绸之路传入长安,被引入宫廷。胡腾舞大多为男子独舞,因该舞蹈以腾、踏、跳、跃见长,故名“胡腾舞”。这件胡腾舞俑造型优美、匠心独创,以圆雕的手法恰如其分地再现了这一时期优美的胡腾舞姿,也展现了古丝绸之路的辉煌与文明,其历史艺术价值不言而喻。

路易·艾黎1897年12月2日生于新西兰坎特伯雷地区斯普林菲尔德镇,新西兰有名的教育家、作家。他于1927年来到中国。1940年,在陕西宝鸡凤县创建培黎工艺学校。1982年,北京市人民政府授予他“荣誉市民”称号。1985年,甘肃省政府授予其“荣誉公民”称号。路易·艾黎1987年12月27日在北京逝世,享年90岁,被称为“中国的十大国际友人”。

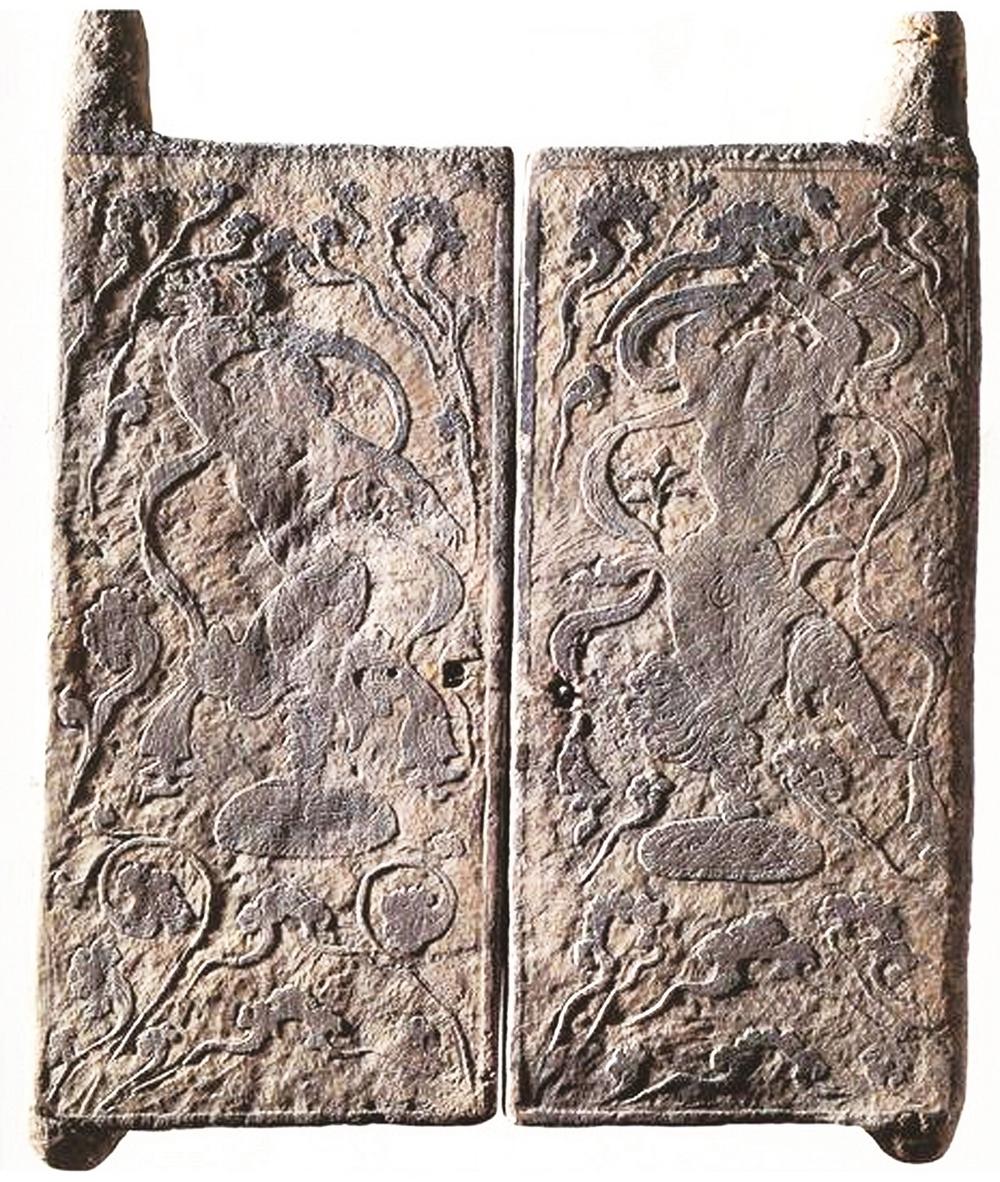

石雕胡旋舞墓门

宁夏盐池县城西北苏步井乡硝池子村有道小山岗,人称窨子梁。窨子,即地室、地窖、地道。古代,人们为逃避兵匪之祸,往往挖掘秘密的地室、地窖或地道来藏身、逃生和藏匿物品。1984至1985年,自治区考古队在盐池县文管所人员配合下,对这里的古墓进行考古发掘。这次考古活动,在窨子梁共发掘出6座依山开凿的平底墓道石室唐代古墓。这次发掘的6号墓虽不及3号墓规模大,却出土了一对石雕胡旋舞墓门(图2),线刻两位身着紧身衣裤、高鼻深目的西域胡人在一小圆毯上舞蹈,胡人所跳的正是来自索格底亚那(粟特)地区的重要舞蹈胡旋舞。将胡旋舞刻在墓门上,这在全国尚属首次发现,对研究唐代乐舞提供了宝贵的实物资料。这对石墓门显然也是不被盗墓贼看好才留了下来。

石门是成套的两扇,石灰岩质,单扇长89、宽43、厚5.4厘米;上圆柱形门枢高13、直径10厘米,下圆柱形门枢高5、直径10厘米。墓门内上下各有一个凹槽,槽两端各凿一直径13、深5.5厘米的圆形门枢窝。石门单扇呈长方形,两门扇的合缝处各有一圆孔,孔内镶有环形铁鼻,有铁锁鼗墓门锁住。门正面凿磨光滑,中间各剔地浅浮雕一高鼻深目的西域“胡旋舞”舞伎。从腰肢胸围可以看出,左门扇刻一女伎,右门扇刻一男伎。舞者发束带,身着圆领紧身窄袖衫,身披飘带,下着裙带贴腿,脚穿长筒皮靴,各踩在一小圆毯上,两人对舞。舞姿造型略有不同,左边舞伎侧身回首,左脚站立圆毯上,右腿后屈,左手微微上举,右臂屈至头顶;右侧男伎右脚立毯上,左腿前伸,双臂上屈至头顶上方合拢。两人均手举长巾,熟练挥旋。四周剔地浅浮雕卷云纹,似舞伎腾跃于云气之中,造成流动如飞的艺术效果。整个画面构思精妙、主题突出,人物面部表情生动自然,体态轻盈健美,舞姿迅疾奔放,充满生活气息。“胡旋舞”,亦称团乱舞、团圆舞。莫高窟初唐220窟中的壁画生动记录了两组舞伎在灯火辉煌中翩翩起舞:一组展臂挥巾,绺发飘扬,似在旋转,舞姿优美,难度极大;一组举臂提脚,纵横腾踏,舞姿劲爽。这大概就是传自中亚的胡旋舞和胡腾舞。

乐舞图

唐代韩休墓中的一幅壁画乐舞图(图3),出现极为罕见的男女对舞场面:一对男女踏着有连珠纹的方毯子,在芭蕉树下对舞,表情生动,形象逼真。韩休墓的《乐舞图》中跳舞的形象,是汉人在跳胡旋舞。

韩休(672—740),京兆长安人,生前曾任尚书右丞、黄门侍郎、同平章事、工部尚书、中书舍人、礼部侍郎,开元二十八年(740)五月卒,年六十八岁。夫人柳氏,出身河东郡世家大族,天宝七年(748)卒,与韩休合葬于少陵原。大唐名相韩休,居相时间短,虽然不到一年时间,但他刚正不阿、廉洁奉公的故事,却流传于世。宋代历史学家司马光在《资治通鉴》中,有《韩休为相》一节,进行专门介绍,足见对其推重。

《旧唐书》记述康国的胡旋乐舞:舞者一般为二人,身着艳丽的舞服,脚穿长筒靴,双手握帛带,各以圆毡为舞台,纵横腾掷,急转如风,终不离毡。胡旋舞本是西域胡人的乐舞,后不仅乐曲舞姿传入内地,而且西域各国经常向唐朝廷进贡会跳胡旋舞的姑娘。由于唐玄宗爱好胡旋舞,上行下效,以至于此舞在宫廷中大为流行,人人学跳。唐玄宗的爱妃杨玉环和宠臣安禄山为取悦唐玄宗,也都学跳胡旋舞,并在皇帝面前表演取乐。

白居易《胡旋女》诗自注,“胡旋女为天宝末康居国所献”,那是唐玄宗时代(712—756)。然而窨子梁唐墓群的墓志又载明了墓主人卒于唐武周久视元年(700),那是武则天时代(690—705),这就把胡旋舞传入中国的时间提前了几十年。