■福建石狮 王国良

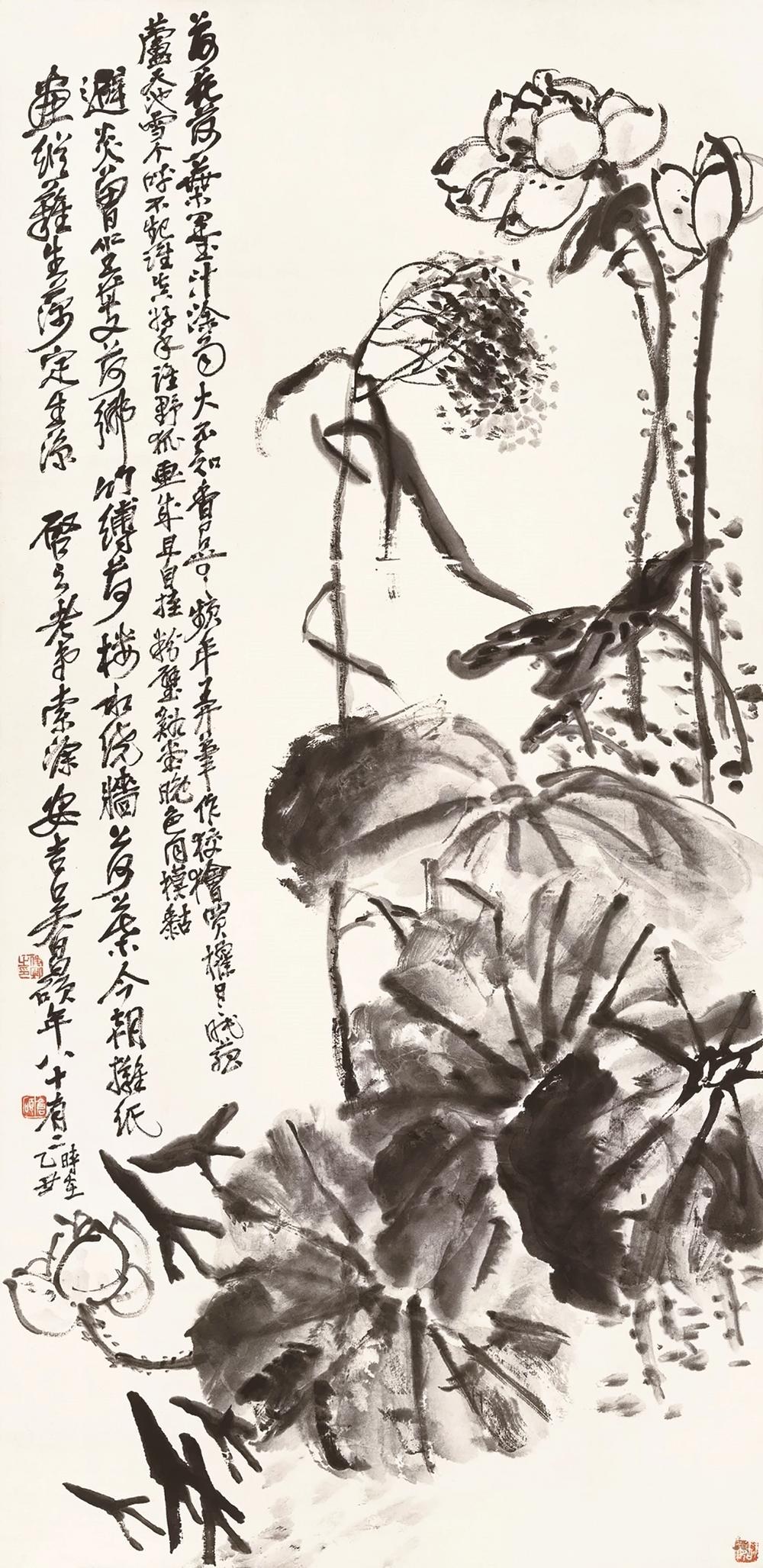

吴昌硕

《墨荷》

吴昌硕1925年作《墨荷》,尺寸137×67厘米,成交价1265万元,中国嘉德2017秋季拍卖会。作品尺寸恢宏,笔墨间流露出吴昌硕晚年炉火纯青的技艺与超凡脱俗的意境。

画面以浓淡相宜的墨色,勾勒出荷叶的层层叠叠,墨色深浅变化,宛如夏日雨后,荷叶承露,生机勃勃。荷花亭亭玉立,虽无色彩渲染,却以其形神兼备之姿,展现出“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高洁品质。吴昌硕巧妙运用墨色的浓淡干湿,营造出一种超越自然物象的艺术美感,让人在黑白世界中感受到生机与活力。

画中双题两诗,不仅增添了作品的文化内涵,也深刻反映了吴昌硕的艺术追求与人生哲思。首题“避炎曾坐芰荷乡”七绝,以回忆往昔水乡生活为引子,抒发了对自然之美的热爱与向往;次题“荷花荷叶墨汁涂”则直接点明创作心境,同时借“天池雪个”之典故,表达自己对艺术前辈的敬仰与超越之志。这种在画作中融入个人情感与哲思的做法,使《墨荷图》不仅仅是一幅简单的水墨画,更是一件充满人文关怀与哲学思考的艺术品。

从构图上看,吴昌硕匠心独运,以右下角的大笔泼墨荷叶为视觉中心,向左上方延伸的荷花与左侧直书而下的题诗形成巧妙平衡,整体布局饱满而不失空灵,既有力量感又不失柔美。荷叶与荷花的姿态各异,俯仰顾盼间流露出一种生命的律动与和谐之美。全图以篆籀笔法为骨、狂草笔意为魂,墨色淋漓,气势磅礴,展现了吴昌硕“诗书画印”四位一体的艺术造诣。

此外,《墨荷图》作为吴昌硕赠予弟子王个簃的作品,更承载着深厚的师徒情谊。王个簃作为吴昌硕晚年最亲近的弟子之一,深受其艺术思想的影响,此画不仅是吴昌硕艺术传承的实物证据,也是两人深厚师生情谊的见证。

张大千

《墨荷》

张大千1967年作《墨荷》,尺寸68×125.5厘米,成交价253万元,北京保利2012春季拍卖会。画作题识“玉井孤根偏似船,横塘罗袜起秋烟。风涛天海千年泻,摇落春雪一瓣莲”,不仅是对画面内容的诗意描绘,更是张大千内心世界的抒发。他借黄山莲花峰之景,寓情于荷,将荷花的清雅高洁与自然的磅礴气势巧妙融合,展现了超凡脱俗的艺术境界。

画面中,荷叶以泼墨技法呈现,墨色浓淡相宜、干湿相间,既展现了荷叶的生机勃勃,又透露出几分秋日的萧瑟与宁静。泼墨的肆意与留白的精妙,使得荷叶仿佛拥有了生命,随风轻摆,姿态万千。而淡墨勾勒的远荷,虽笔法粗率,却给人以无限遐想,仿佛能穿透画面,感受到荷塘的深邃与广阔。

荷花,作为画面的点睛之笔,以白描手法勾勒,花瓣细腻,层次分明,宛如素面朝天的美人,纯洁无瑕,不染尘埃。这种与泼墨荷叶形成的鲜明对比,不仅增强了画面的视觉冲击力,更深刻地传达荷花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高洁品质。

荷秆的处理同样别具匠心,粗笔一挥,或横或斜,不仅稳固了画面的构图,更增添了几分形式上的趣味与动感。这些看似随意的笔触,实则蕴含着张大千对自然之美的深刻理解和独特感悟。

《墨荷》不仅是一幅描绘自然景物的画作,更是张大千艺术哲思与人生境界的集中体现。他通过笔墨的挥洒,将个人的情感与自然的韵律相融合,创造出一种超越时空的艺术美感。

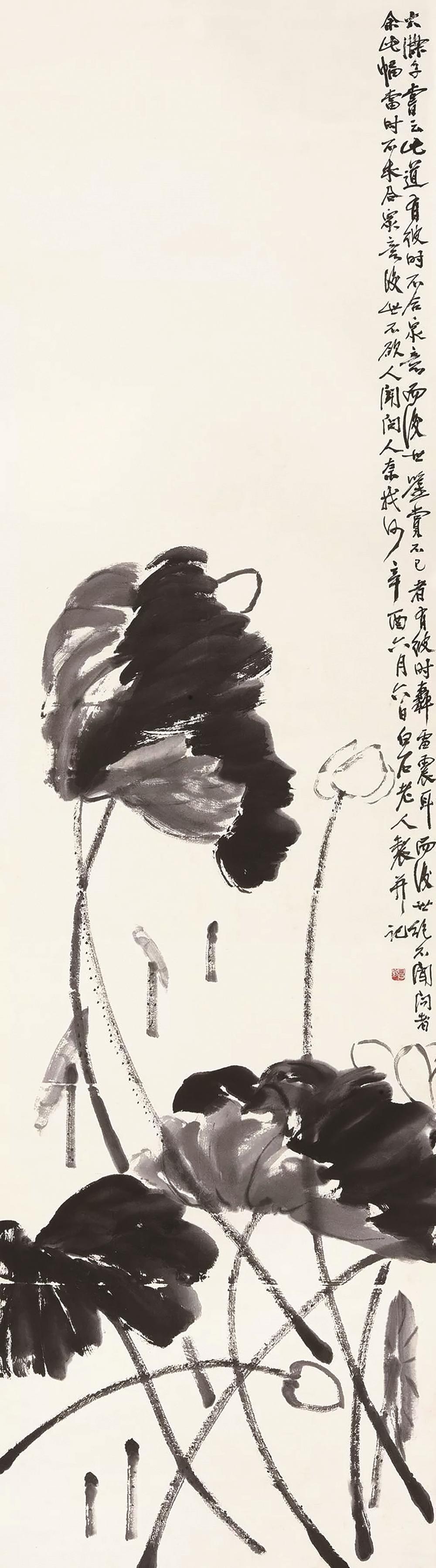

齐白石

《墨荷》

齐白石1921年作《墨荷》,尺寸166×48厘米,成交价414万港元,中国嘉德香港2014年春季拍卖会。

画面中,几朵墨荷凌波而出,笔简意远,线条刚劲而不失柔美,尽显荷花之清逸与高洁。齐白石巧妙地将八大山人的冷逸峻峭融入自己的笔墨之中,又赋予荷花新的生命与情感。荷花造型上的“概括”“删减”,是对传统笔墨技法的一次大胆尝试,也是对“不似之似”美学理念的深刻实践,使得画面既保留了物象的精髓,又超脱于形骸之外,达到形神兼备的艺术境界。

尤为引人注目的是,画上的长题不仅是齐白石对自我艺术追求的宣示,也是他对时代审美差异的深刻反思。“余此幅当时不求合众意,后世不欲人闻问,人奈我何?”这句话,透露出白石老人在面对市场冷遇与艺术理想冲突时的倔强与坚持。他深知八大画风虽高古脱俗,却难以迎合世俗审美,但这并未动摇他坚持个人艺术道路的决心。这份不屈不挠的精神,正是《墨荷》之所以动人的重要原因。

此外,此画与凌文渊的深厚渊源,也为作品增添了几分文化底蕴。凌文渊作为晚清民国时期的文化名流,与齐白石交谊深厚,他的收藏与推崇,无疑是对齐白石艺术成就的一种肯定与传承。凌文渊的题签“齐濒生画墨荷。直支藏”,不仅记录了这幅画的流传经过,也见证了两位艺术大家之间的深厚情谊。

《墨荷》不仅是齐白石艺术探索的重要成果,更是他个人情感与艺术追求的生动写照。它以简练的笔墨、高远的意境,以及深邃的思想内涵,成为中国近现代绘画史上一颗璀璨的明珠,引领着后来者不断追寻与探索艺术的真谛。