1937年,蔡文春漂洋过海到菲律宾谋生。半个多世纪里,他从马尼拉一个鱼干店的帮工成长为著名的企业家;从一个四处流浪的战争弃儿到著名菲华侨领,蔡文春演绎了一幕幕充满传奇而感人的人生。

9月4日,笔者来到祥芝中心小学的蔡文春纪念馆。该馆详细记载了蔡文春一生的奋斗事迹及对家乡的诸多贡献。今天就让我们走近蔡文春先生,了解其所经历的不平凡生活、坚毅果敢的创业精神和爱国爱乡的深厚情感。

初到菲岛 历尽千辛万苦

蔡文春,1921年出身于祥芝村一个贫困的家庭。父亲蔡继喜是一个忠厚勤劳的渔民;母亲侯赖娘种植花生和马铃薯帮衬家庭。1937年,17岁的蔡文春远渡重洋,赴菲律宾投靠胞兄蔡文慈。起初,在哥哥蔡文慈与其朋友一起开的华南鱼干店帮忙,后到菜籽店打工,因蔡文春勤劳能干,工资连续涨了四次,涨至35元,是当时同岗位里工资最高的。

1940年,蔡文慈回乡探亲,遭遇太平洋战争爆发,交通受阻,滞留家乡,蔡文春只身在菲律宾谋生。期间蔡文春开过菜籽店,后转让他人,卖起鱼干。1942年2月,日本侵占菲律宾,为了生计,蔡文春冒着生命危险到处奔波流浪、历尽千辛万苦做小本生意。

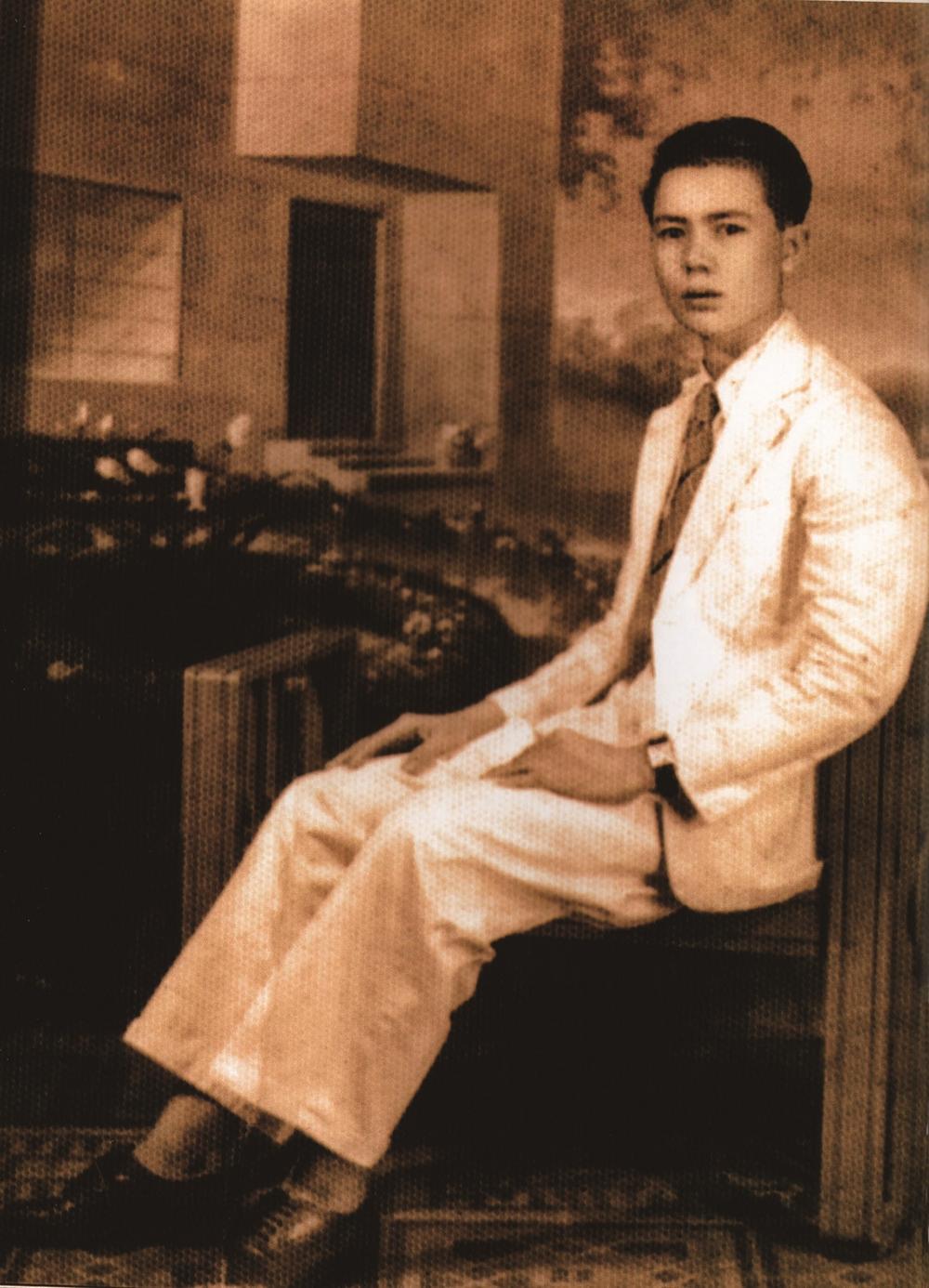

爱情事业双丰收

经好友介绍,蔡文春在那牙市结识了林秀恋,并于1944年结婚。婚后,夫妻俩风雨同舟、患难相扶、同甘共苦。

经过5年努力,蔡文春的事业逐渐崛起。他充分利用美骨山区的自然资源,办起“复春木业”,将砍伐、加工、销售融为一体,形成产销一条龙。创业期间,蔡文春亲自询问每一种木材的长度和直径,美骨山方圆几百里的原始森林,无不留下他的足迹和汗水。此外,他还研究锯木机器,经过一次又一次调整、实验,终于成功锯出符合标准的各种型号的木料。经过十几年的发展,其事业到20世纪60年代初达到鼎盛。后来蔡文春相继创办菲律宾传动机带厂有限公司、制衣厂、炼油厂、电子厂、房地产开发公司、出入口贸易公司等,遍布菲国。

1978年,蔡文春与日本联营的“富士”V形皮带以崭新的面貌跨进一个新的发展时期,并迅速打开亚、欧、美、澳四大洲12个国家和地区的市场,变菲律宾工业用皮带的进口国为出口国,被称为“蔡氏皮带王国”第一人。

热心教育输财助学

事业有成后,蔡文春不仅热心菲律宾公益事业,更是关心家乡教育事业。早年,蔡文春在菲律宾设立蔡文春林秀恋伉俪助学基金,鼓励华人子弟接受华文教育,其长子蔡志增在他的影响下,也成立教育基金,自20世纪80年代开始,每年资助300名左右菲律宾贫困子弟上学,至今已有30多年,从不间断。

20世纪80年代,蔡文春返乡,看到旧学校破旧且漏雨。在家乡协助修建的倡议下,蔡文春联络祥芝三村领导人,经多次回乡协调,最终达成共识,把原有两所旧学校合为一所,重新选址,并由蔡文春向原晋江县政府申请。最后核批了现址30多亩的学校用地。蔡文春返菲后即带头并发动旅菲乡侨捐献,不辞劳苦奔波于乡侨之间;暮年之际,蔡文春又发动侨亲兴建祥芝中心小学菲华楼;1997年独资120万元捐建祥芝中心小学继喜楼。建校期间,蔡文春多次返乡关心工程进展,之后每次返乡,都会先到学校才回家探亲,他在家乡设立“蔡文春助学基金”,每年资助15名品学兼优的贫困生就读高中。

古道热肠 甘于奉献

作为菲华社会的知名侨领,蔡文春先生积极参加菲华社会各种活动。他出任过菲律宾中国和平统一促进会名誉会长,菲华各界联合会副会长、名誉主席,菲律宾洪门进步党总部理事长、永远名誉理事长;旅菲石狮市同乡总会名誉会长,旅菲祥古莲联乡会创会会长等各种职务,还任中国侨联顾问。

早在20多岁,蔡文春就加入那牙市华人组织,年轻时凭其才干即成为当地侨领。因为办事认真负责、处事果断、公正无私,当地一些华人如有家庭纠纷、商业纠葛,总是请他做公亲、当“和事佬”,也因他的公正和名望,总能排难解纷,被公认为那牙市历来最得“人和”和拥戴的侨领之一。

此外, 由于在增进菲华社会和祖国密切关系中作出杰出贡献,蔡文春先后受到党和国家领导人的亲切接见。2000年,他入选中央电视台摄制的《世界华人百名杰出人物》节目。2002年12月,中国政府邀请11个侨居国的13位对祖国作出重大贡献的老一辈侨领赴北京、上海参观,蔡文春名列其中。

旅菲华侨蔡文春的奋斗人生,是老一辈华侨拼搏的缩影,他们身上这种自强不息、艰苦创业、开拓进取及爱国爱乡的精神值得我们代代学习。

(王秀婷 文/图)