■湖北武汉 李笙清

近读清代画家马元驭的《花卉昆虫图(十开)》册页,每开纵19.6、横12.4厘米,绢本设色,兼工带写,染娇妍润,豆篱、促织、鸣蝉、鳜鱼、螳螂、花卉、蝴蝶、卧蚕、蜻蜓、天牛、蚱蜢等植物、昆虫跃然纸上,富有生趣。其中有数幅与古人盛夏纳凉消暑有关,观画品文,凉意自生,令人对古人从容面对酷暑的生活态度和方式充满敬意。

马元驭(1669—1722),字扶曦,号栖霞、天虞山人等,江苏常熟人,清代画家,擅画花鸟昆虫,简洁率真,气韵生动,风格清逸,意趣横生。

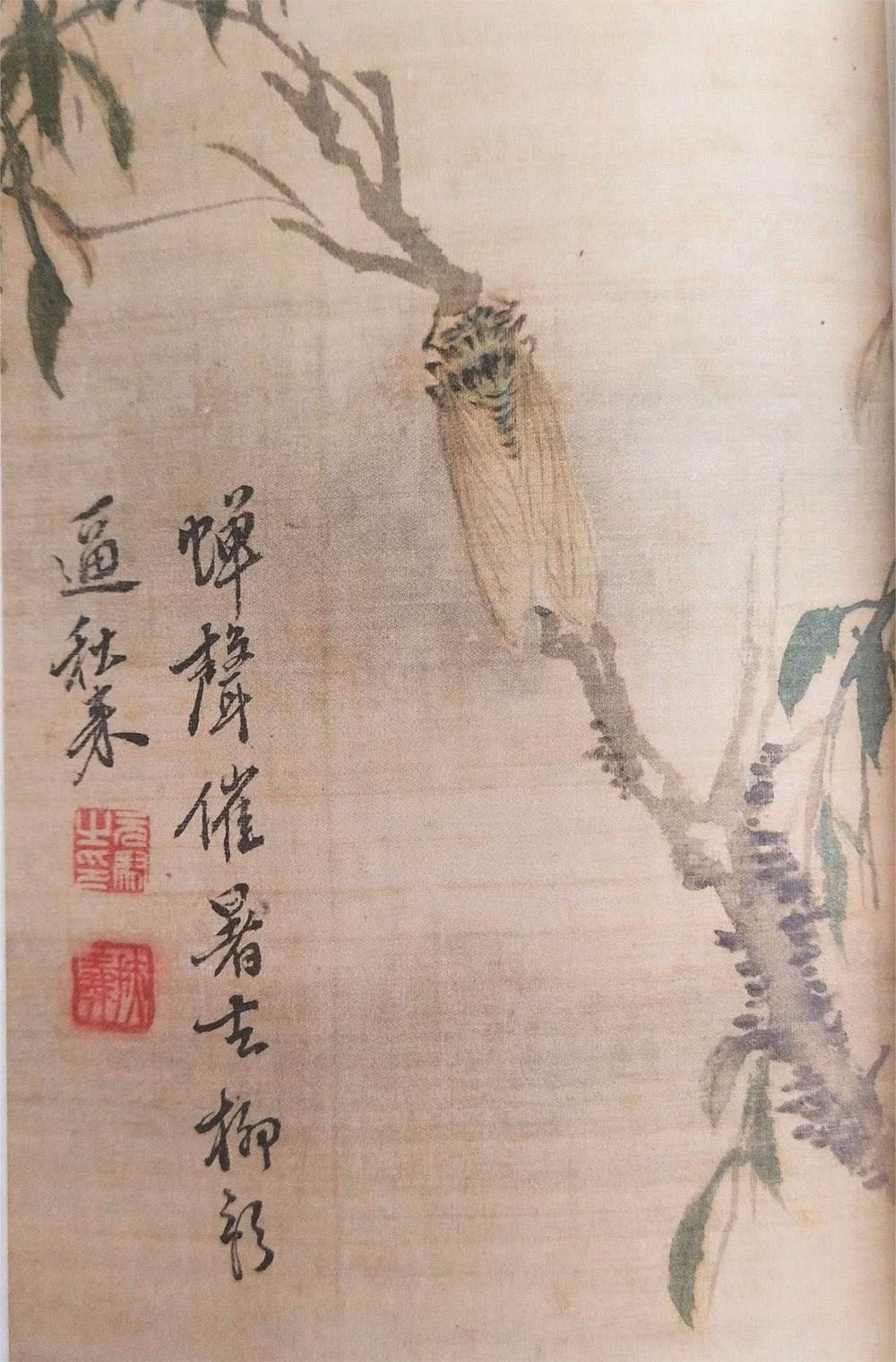

此册页第三开为《蝉鸣柳影图》(图1),绘一株柳树的中上段部分,主要突出一只蝉趴伏在柳枝上长鸣的情景。微风拂动,柳叶婆娑,蝉鸣声远,作者特意营造这样一个场景,显然正徜徉于柳荫蝉声里,享受着茂密的柳荫下的丝丝沁凉。柳树生长较快,枝叶茂密,可遮挡住火辣辣的太阳,故人们多在房前屋后种植柳树,让柳树高大浓密的树冠带来浓荫匝地的荫凉。唐代后期诗人李频五律《避暑》中,就有“当暑忆归林,陶家借柳阴。蝉从初伏躁,客向晚凉吟”的诗句。宋末元初诗人黄庚亦有过在柳荫下乘凉的感受,不过场地却是在水边柳荫下的小船上:“客舟系缆柳阴旁,湖影侵篷夜气凉。”南宋著名田园诗人范成大体悟柳荫的凉爽,则是坐在门前的大柳树下,过了一把“借与门前磐石坐,柳阴亭午正风凉”的瘾。画幅左下方作者行书题跋:“蝉声催暑去,柳影逼秋来。”体现了作者希望在蝉鸣声中,最炎热的三伏天快快过去,让柳荫的凉意,迎来早晚凉爽的秋天,这也是作者借画表达对秋天的期待。

第九开为《蚱蜢花卉图》(图2),绘池塘水边,如剑戟一般竖立的菖蒲旁,绿叶红花伸展在水面上。一只蚱蜢停歇在枝干上,一动不动,似乎正在小憩,让池上微风消除蔓延周身的炎炎暑气。说到消暑纳凉,唐代大诗人白居易可谓最有心得,他专门寻找那些茂密的山林、背着日光的楼阁和有风有船的水上,并把这种体验写进诗中:“何处堪避暑,林间背日楼。何处好追凉,池上随风舟。”清代词人项鸿祚的《清平乐·池上纳凉》,描绘出一幅古人在庭院荷池边乘凉消夏的闲适画面:“水天清话,院静人销夏。蜡炬风摇帘不下,竹影半墙如画。醉来扶上桃笙,熟罗扇子凉轻。一霎荷塘过雨,明朝便是秋声。”词里行间,古人躺在池边竹席上轻摇蒲扇纳凉的惬意场景一览无余。“携杖来追柳外凉,画桥南畔倚胡床。月明船笛参差起,风定池莲自在香。”北宋文士秦观的这首《纳凉》,亦讲述了自己夏夜在池边乘凉的舒适与惬意。古人将池畔水边视为阴凉消暑的地方,有的还在水上搭建四面通风、铺设竹床凉席的水阁,将纳凉环境进一步打造。唐代诗人刘禹锡有一首《刘驸马水亭避暑》,描述的就是一种竹林掩映、莲荷簇拥的水上亭阁的场景:“千竿竹翠数莲红,水阁虚凉玉箪空。琥珀盏红凝漏酒,水晶帘莹更通风。”这幅画的左上方题有作者行书跋:“纳凉池畔写我见。”可见作者的这幅写生来自于身临其境的真实感受,那种池畔纳凉的恬静与舒适感,不禁让人对古人消暑纳凉的智慧多了几分感性的认知。