时间似乎有点快,来石狮一晃已有15年。正巧那年是建党85周年,就在“七一”后的第三天,我终于见到了石狮。

我一领到大学毕业证书,绕道广东深圳特区,短暂停留,探了下亲人后,便飞奔福建。心里充满期待,一个是要上班了,另一个是又要到一个走在改革前沿的新地方了。从第二故乡湖南,辗转到第二故乡石狮,原先的就学路变为了就业路。

那年的夏天很热。在石狮长途汽车站外,搭了部摩的,兴冲冲地前往报社。坐在摩的的后座上,耳边呼呼作响,沿海城市的风很是凉爽。一直以来总是对海滨城市有着莫名的喜欢。不过,很快,我的心情跟六月天似的。

宝岛路应该是我到石狮后认识的第一条路。十多年过去了,第一次路过这段路时的所见所感,依然清晰。摩的绕了几条路后,拐到了宝岛路,这条路很宽、很直。越靠近目的地,我的心情却越沮丧。“报社怎么在那么远、那么偏的地方。”我心里嘀咕着。

后来知道了,当时途经的是湖滨街道的长福社区、宝盖镇塘边村、前坑村、塘后村。路的两边没有多少高楼,看到的很多是农村的房子、田地或是空旷的荒地,一大片土地都没有开发建设。眼前的一切,跟所期待的似乎不一样。刚走出大学校门的年轻人,或许很多都会跟我一样,有些理想化。我想,如果当时所见的是现在的样子,肯定不会再有这般感受了。

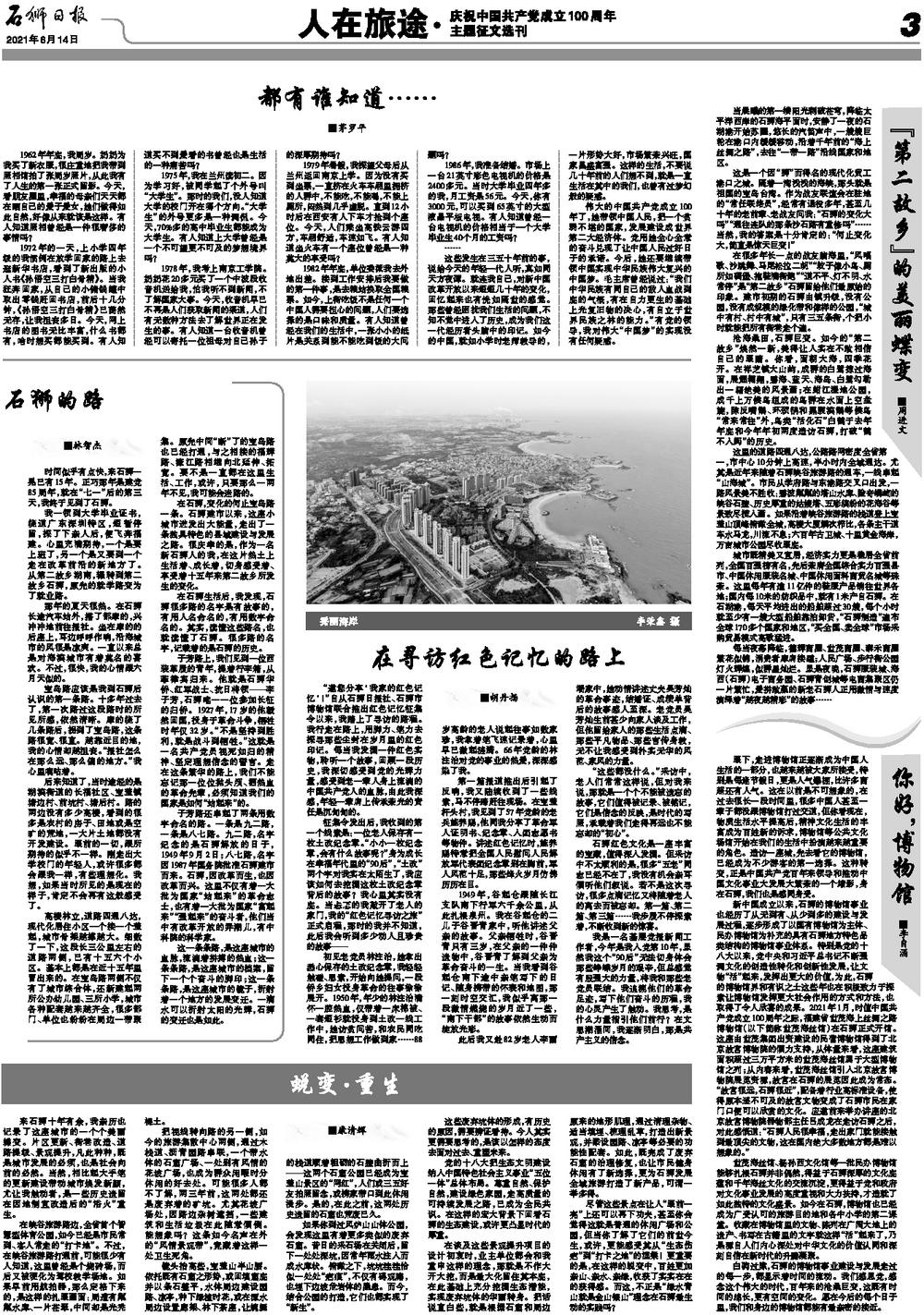

高楼林立,道路四通八达,现代化居住小区一个接一个盖起,城市骨架越撑越大。细数了一下,这段长三公里左右的道路两侧,已有十五六个小区。基本上都是在近十五年里冒出来的。在宝岛路两侧不仅有了城市综合体,还新建起两所公办幼儿园、三所小学,城市各种配套越来越齐全,很多部门、单位也纷纷在周边一带聚集。原先中间“断”了的宝岛路也已经打通,与之相接的福辉路、濠江路相继向北延伸、拓宽。要不是一直都在这里生活、工作,或许,只要那么一两年不见,我可能会迷路的。

在石狮,变化的何止宝岛路一条。石狮建市以来,这座小城市迸发出大能量,走出了一条独具特色的县域建设与发展之路。很庆幸的是,作为一名新石狮人的我,在这片热土上生活着、成长着,切身感受着、享受着十五年来第二故乡所发生的变化。

在石狮生活后,我发现,石狮很多路的名字是有故事的,有用人名命名的,有用数字命名的。其实,读懂这些路名,也就读懂了石狮。很多路的名字,记载着的是石狮的历史。

子芳路上,我们见到一位西装革履的青年,提着行李箱,从菲律宾归来。他就是石狮华侨、红军战士、抗日将领——李子芳,石狮唯一一位参加长征的归侨。1927年,17岁的他毅然回国,投身于革命斗争,牺牲时年仅32岁。“不是坚持到胜利,就是战斗到牺牲。”这就是一名共产党员视死如归的精神、坚定理想信念的誓言。走在这条繁华的路上,我们不能忘记那一位位抛头颅、洒热血的革命先辈,必须知道我们的国家是如何“站起来”的。

子芳路还串起了两条用数字命名的路。一条是九二路,一条是八七路。九二路,名字纪念的是石狮解放的日子,1949年9月2日;八七路,名字因1987年国务院批准石狮建市而来。石狮,因改革而生,也因改革而兴。这里不仅有着一大批为国家“站起来”的革命志士,也有着一大批为国家“富起来”“强起来”的奋斗者,他们当中有改革开放的弄潮儿,有中科院的科学家。

这一条条路,是这座城市的血脉,流淌着拼搏的热血;这一条条路,是这座城市的档案,留下一个个奋斗的脚印;这一条条路,是这座城市的镜子,折射着一个地方的发展变迁。一滴水可以折射太阳的光辉,石狮的变迁也是如此。