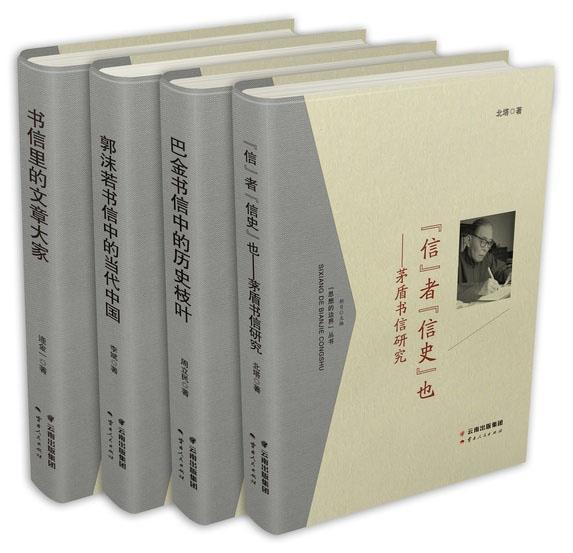

上世纪90年代,被认为是“最后的纸信时代”。通过书信手稿的解读与研究,读者将感受到时代洪流中奔涌的文学风潮与思想碰撞。为更好地帮助读者认识“书信里的文章大家”,日前,云南人民出版社推出“思想的边界”丛书(第一辑),包括《郭沫若书信中的当代中国》《“信”者“信史”也》《巴金书信中的历史枝叶》《书信里的文章大家》四种。

该丛书的主旨包括一个“任务”和一个“希望”。一个“任务”即探寻、采撷那些遗失的珍珠,努力为思想描摹相对完整完美的“形式”;一个“希望”即努力为读者还原思想家们相对完整的生命角色,于无边界之处超越边界,探寻思想的无界。

“思想的边界”丛书以书信为引,拾遗补阙,讲述郭沫若、茅盾、巴金、周汝昌、吴小如、陈忠实等一批现当代文人学者书信背后的故事。这些珍贵的一手资料,或来自馆藏,或来自私人藏家,为这些时代人物的生平考订、作品辑佚等,提供了可靠的文献资料和新的发掘视角。

尤其可贵的是,该丛书作者皆从文本和文献本身出发,以细致严谨的考订态度,将这些历史中的人物故事娓娓道来。这样的讲述为阐释和还原时代人物提供了可行的路径,更以一种坦诚的态度、立体的视野,实现了讲述者与读者的对谈。在一封封留有涂改痕迹的书信手稿里,立体而有温度的一代思想家形象跃然纸上。

《郭沫若书信中的当代中国》,将郭沫若放入当代中国的历史进程中进行查考。郭沫若是有着广泛影响力的著名知识分子,他的文学创作、学术研究代表了一个时代的文化风尚。该书从此前学界所鲜见的大量档案资料、未刊手稿、未刊信札的角度切入,研究触角涉及当代中国文化的诸多层面。全书以书信为线索,辨析郭沫若手稿与发表版本、未刊与已刊文章的区别,通过探求晚年郭沫若的活动轨迹,将其身份、活动方式、著作的辑改与当时的社会历史语境相联系,折射郭沫若在新时代的心态与思想。

《“信”者“信史”也》,是茅盾书信研究领域的第一部专著。该书精选茅盾与蔡元培、钱锺书、巴金、俞平伯、赵朴初、施蛰存、戈宝权等中国现代文化名人的通信,对这些书信进行了深入细致的考证、研究和解读。该书借由翔实的文献资料和对相关研究全景式的把握,追溯并还原历史情境,从交游切磋中呈现当时的思想风潮。此外,作者还关注到书信的不同呈现形式及其所蕴含的微妙差异,并就此展开讨论。该书以别具一格的选题和旁征博引、纵横捭阖的解读,填补了茅盾研究的空白。

《巴金书信中的历史枝叶》,选取巴金与郑振铎、黎烈文、萧军、萧珊、师陀、曹禺、林风眠、冰心、黄裳等人的往来书信,讲述了巴金和师陀西子湖畔的十年之约、巴金与林风眠的君子之交、巴金与冰心的友情等故事。该书展现了巴金在历史境遇中坎坷的心路、对人对己的坦诚、天性自由的率真纯粹。这些书信中的“历史枝叶”,为读者打开了巴金的另一个世界,为读者全面认识和研究巴金的文学观念和思想提供了有力的佐证,还原了一个中国作家真实可爱的整体形象。

《书信里的文章大家》,以作者私人珍藏的当代作家、学者、思想家的往还书信为主体编辑成书,书中附有简要人物档案和书信背后的故事。书中所收书信大部分写于上世纪90年代,这些书信,没有刻意的雕琢与修饰,作者的性情和学养,在只言片语中呈现自然的折射。这些书信从不同的角度,为读者重构了上世纪90年代纷繁的历史图景,在书中读者可以看到陈忠实、舒芜、沈昌文、周汝昌等人鲜为人知的“另一面”,完整地还原了一个文学时代的文化环境和思想的边界。

“思想的边界”丛书具有独特的叙事风格,从中读者可以强烈感受到,文学史不再是束之高阁的收藏品,而是一部饱含生命力、令人动容的“启示录”。那些一笔一画、涂涂抹抹写下的书信,字里行间无不彰显着一个时代、一群人的态度。这些书信,有助于今日的读者以更全面、真实的眼光去理解、去重新审视那些自以为熟识的作家与作品。(黄成)