据《泉州市志》记载,泉州最早的照相馆在1880年开设于涂门街讲武坊。在新中国成立前,泉州地区照相馆已发展到28家。上世纪50年代公私合营之后,约20家相馆合并成真宛然、罗克、良友、美美、真真、星星、时代等7家照相馆。其中中山路的罗克和良友是一级照相馆,其他为二级照相馆。在玻璃底片和胶片时代,过年、结婚、毕业、周岁等人生大事,老泉州人都习惯到泉州中山路上拍照片,留下这些珍贵感人的瞬间。

在中山中路的花巷口对面,“罗克照像馆”老字号的招牌在今年6月被修缮一新。1914年,陈春木师从泉州摄影家邓孙农,在承天寺开办“艺轩照像馆”。1934年,陈春木的儿子陈建基在中山中路开办“罗克照像馆”,直到2009年才停业,历经75年。1991年,陈家摄影技术的第三代传承人陈培新在花巷开办了“罗新照相馆”。这是目前泉州市区为数不多依然在营业的、以传统照相技术为主的老照相馆,承载了古城百姓满满的情感记忆。从玻璃底片到胶片,再到数码照相,时间陪伴这三种技术的变革走过百年的光阴。而陈家三代人的照相事业,也见证了中山路照相馆的兴与衰。

祖辈开设照相馆

“我爷爷陈春木跟我提起过,他的师父邓孙农的店开在东街。”陈培新回忆道。在清末,玩得起相机的都是社会名流,邓先生养花溜鸟,家境富裕。邓先生很爽快地收陈春木为徒弟,但是刚开始并不教技术。陈春木每天都要浇花、喂鸟、打扫卫生,地位就如同仆人一般。直到三年后,邓先生很满意陈春木的表现,终于开始教授摄影技术。1914年,陈春木出师后,用存下来的钱买了一台照相机,在承天寺门口开了“艺轩照像馆”。

当时相机的零配件全靠进口,特别是镜头一件难求,陈春木为了提高相片的成像质量,拆下了泉州古城墙上望远镜的玻璃镜面,改装成照相机的一个镜头。至今,陈培新的店里仍然保存着这个改装镜头拍下的一张黑白大合影。这是清末民初时爷爷和朋友们的大合影,近百年过去了,合影里的人物依然五官清晰可辨,只见相片里的人留着长辫子,穿着缎面衣料的长袍马褂,是当时泉州的社会名流。

与弘一法师结缘

1934年,陈春木的儿子陈建基继承了家族事业,把照相馆搬到了中山路上,起名“罗克照像馆”。“罗克照像馆”由泉州文史界名人吕文俊(1918—1994)题字,取名灵感来源于著名影星“罗克”,这是美国喜剧大师哈罗德·劳埃德(Harold LIoyd,1893—1971)当年在中国的译名。照相馆以此命名,不仅时髦,还带有浓郁的文艺影像气质。

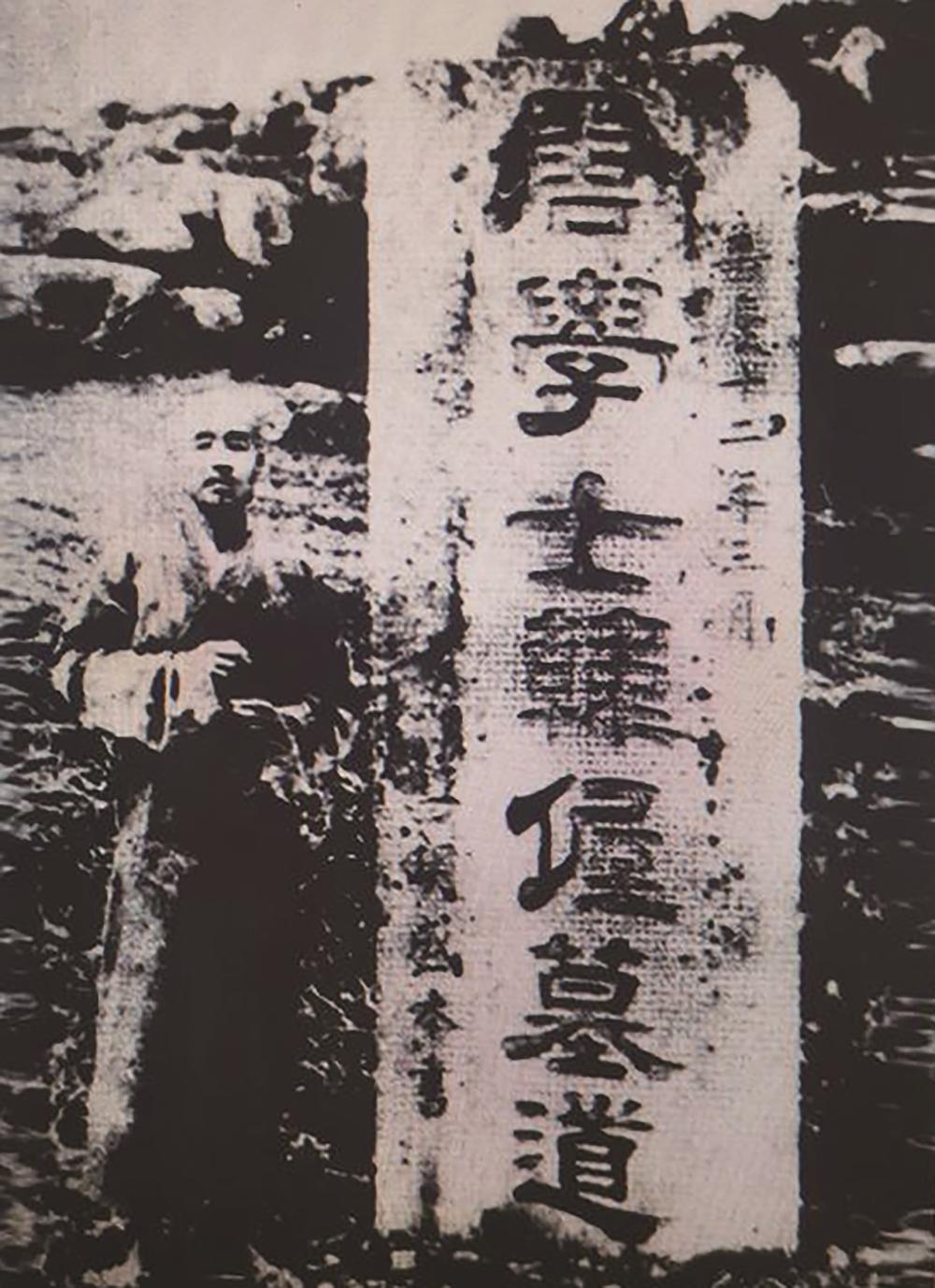

据陈培新回忆,因为陈家拍照的技术好,初来泉州的弘一法师与陈家结下了深厚的友谊。在“罗克照像馆”刚开业不久,衣着朴素的弘一法师就来到“罗克照像馆”,邀请陈建基随他出门拍照。当年21岁的陈建基立即背上沉重的镜箱,里面装着玻璃底片、12英寸木制照相机、三脚架等,一起徒步前往泉州西门外晚唐诗人韩偓的墓道碑。这块墓道碑是弘一法师无意间发现的,准备拍下图片后作为资料编进中国文学史书中。除了拍照,当天弘一法师还为墓道碑做拓片。在中途休息的时候,陈建基主动请缨帮忙,因为写得一手好看的毛笔字,把拓片工作完成得十分出色。这让弘一法师觉得两人特别投缘,立即详细记下了陈建基的姓名和地址。回寺后派专人到陈家,为陈建基送上题字。此后每当需要拍照时,弘一法师就会找“罗克照像馆”。1942年弘一法师弥留之际,有僧人前来陈家邀请陈建基拍下了举世闻名的弘一法师侧卧涅槃瑞相。

如今保存在承天寺、开元寺、清源山的弘一法师在泉州的照片,绝大多数出自陈春木和陈建基父子之手。

子承父业传承摄影

在上世纪30年代至90年代,“罗克照像馆”是泉州最为知名的照相馆之一,是泉州时尚和文艺的风向标。陈培新总结了父亲陈建基的生意经:善于布光和“煽情”。

上世纪40年代至50年代,在灯光设备不完善的条件下,陈建基会在天井处架起一块背景布,通过调整背景布的角度来保证打在客人脸部光线的柔和、立体感。调整完光线,陈建基会显露他的另一手绝活——“煽情”,在把客人逗笑后,伺机按下快门,留下一张张自然而珍贵的影像。

从小在照相馆长大的陈培新对照相产生了浓厚的兴趣,先后到“前进”“良友”等当年家喻户晓的照相馆工作过。陈培新说,在数码相机出现之前,需要通过一段时间的学习、实践才能全面掌握传统的照相技术。1991年,博览各家相馆技术之长的陈培新在“罗克照像馆”对面的花巷里,开了一家名为“罗新”的照相馆,意为罗克新开。

如今在花巷“罗新照相馆”一楼仍然摆放着上世纪30年代至80年代的黑白证件照。相片厚实的质感,让人不由陷入对时光的回忆中,涌起对过往岁月的无限缅怀。

步入照相馆的二楼,配套的灯光、板凳和背景幕布,令人有种回到上世纪的错觉。其中一台经典的大画幅相机特别引人注目,这是1991年陈培新购买的,仅相机的架子就4000元,加上德国进口镜头,全套置办下来约一万元,这个价格当年在泉州城郊可以买一栋房子。这台相机一直用到2008年前后,才被数码相机取代,光荣“退休”。

古城居民的影像资料馆

陈培新讲述故事时,店里来了一位头发斑白的客人,请求陈培新帮忙找找儿子在上世纪90年代拍下的证件照。陈培新打开电脑,输入几个关键词,屏幕上显现出上世纪90年代店里所有的证件照,这让客人兴奋不已,不一会儿就找到了自己想要的照片,10分钟不到就拿到冲洗完毕的照片,客人连声道谢。

陈培新说,如今手机照相功能发达,店里的生意一落千丈,如果不是对照相事业热爱的情怀支撑着,他早就关店了。

现在除了一些游客会慕名前来,光顾的客人多是一些老泉州人。30多年来,他们养成了到“罗新照相馆”定期“打卡”的习惯。陈家三代照相人拍摄的照片,陈培新都分门别类整理存档,客人们喜欢称“罗新照相馆”为古城居民的“影像资料馆”,为古城几代老泉州人留下真实而珍贵的记忆。

在陈培新的影像库里,可以找到陈先生夫妻1965年春节拍下的新婚照和2014年春节拍下的金婚照;李先生1961年参军时的军装照和2012年拍的个人证件照;上世纪80年代,李阿姨抱着4岁儿子的纪念照,以及2021年李阿姨三代同堂的全家福……

陈培新说,只要经陈家三代人之手拍下的家庭和个人“历史档案”,他都整理好了,如果有需要欢迎随时来调取。(洪亚男)