年轻人或许不知道,过去老一辈吃饭时有一样绝活:左手端着一大碗饭,碗下还能夹着一小碟菜,右手则拿着筷子夹菜配饭,或往家门前的大埕上一蹲,或边走边吃,十分惬意,消除一天的辛劳。随着生活条件的改善,如今人们家中的餐厅家具齐全,锅碗瓢盆越来越精致,当年流行于家家户户的大碗也渐渐从日常生活中消失,成为一代人的记忆。

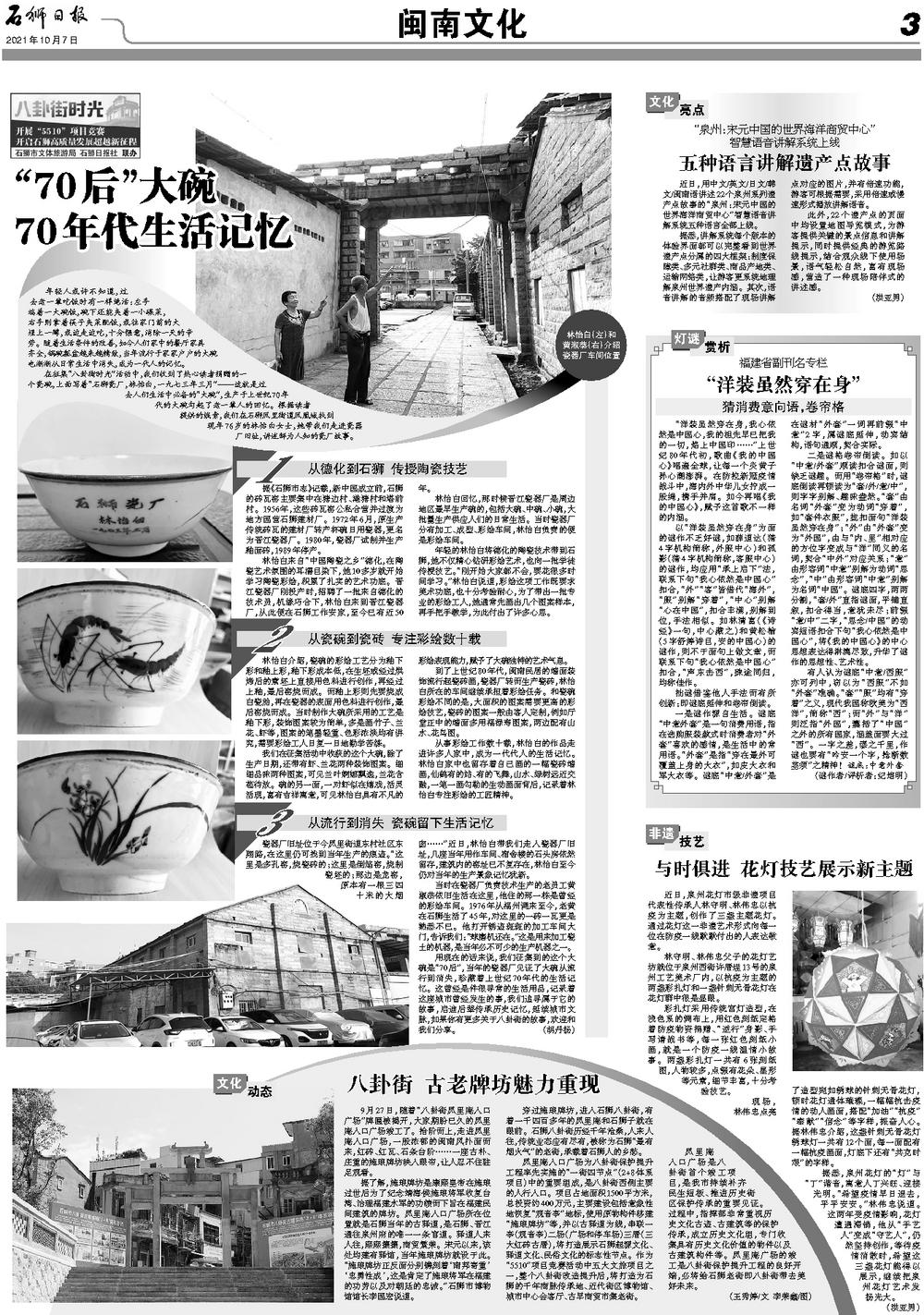

在征集“八卦街时光”活动中,我们收到了热心读者捐赠的一个瓷碗,上面写着“石狮瓷厂,林怡白,一九七三年三月”——这就是过去人们生活中必备的“大碗”,生产于上世纪70年代的大碗勾起了老一辈人的回忆。根据读者提供的线索,我们在石狮凤里街道凤凰城找到现年76岁的林怡白女士,她带我们走进瓷器厂旧址,讲述鲜为人知的瓷厂故事。

1.从德化到石狮 传授陶瓷技艺

据《石狮市志》记载,新中国成立前,石狮的砖瓦窑主要集中在塘边村、港塘村和塔前村。1956年,这些砖瓦窑公私合营并过渡为地方国营石狮建材厂。1972年6月,原生产传统砖瓦的建材厂转产杯碗日用瓷器,更名为晋江瓷器厂。1980年,瓷器厂试制并生产釉面砖,1989年停产。

林怡白来自“中国陶瓷之乡”德化,在陶瓷艺术氛围的耳濡目染下,她10多岁就开始学习陶瓷彩绘,积累了扎实的艺术功底。晋江瓷器厂刚投产时,招聘了一批来自德化的技术员,机缘巧合下,林怡白来到晋江瓷器厂,从此便在石狮工作安家,至今已有近50年。

林怡白回忆,那时候晋江瓷器厂是周边地区最早生产碗的,包括大碗、中碗、小碗,大批量生产供应人们的日常生活。当时瓷器厂分有加工、成型、彩绘车间,林怡白负责的便是彩绘车间。

年轻的林怡白将德化的陶瓷技术带到石狮,她不仅精心钻研彩绘艺术,也向一批学徒传授技艺。“刚开始大家都不会,要花很多时间学习。”林怡白说道,彩绘这项工作既要求美术功底,也十分考验耐心,为了带出一批专业的彩绘工人,她通常先画出几个图案样本,再手把手教学,为此付出了许多心思。

2.从瓷碗到瓷砖 专注彩绘数十载

林怡白介绍,瓷碗的彩绘工艺分为釉下彩和釉上彩,釉下彩成本低,在生坯或经过烘烤后的素坯上直接用色料进行创作,再经过上釉,最后窑烧而成。而釉上彩则先要烧成白瓷胎,再在瓷器的表面用色料进行创作,最后窑烧而成。当时制作大碗所采用的工艺是釉下彩,装饰图案较为简单,多是画竹子、兰花、虾等,图案的笔墨轻重、色彩浓淡均有讲究,需要彩绘工人日复一日地勤学苦练。

我们在征集活动中收获的这个大碗,除了生产日期,还带有虾、兰花两种装饰图案。细细品味两种图案,可见兰叶婀娜飘逸,兰花含苞待放。碗的另一面,一对虾似在嬉戏,活灵活现,富有吉祥寓意,可见林怡白具有不凡的彩绘表现能力,赋予了大碗独特的艺术气息。

到了上世纪80年代,闽南民居的墙面装饰流行起瓷砖画,瓷器厂转而生产瓷砖,林怡白所在的车间继续承担着彩绘任务。和瓷碗彩绘不同的是,大面积的图案需要更高的彩绘技艺,瓷砖的图案一般由客人定制,例如厅堂正中的墙面多用福禄寿图案,两边配有山水、花鸟图。

从事彩绘工作数十载,林怡白的作品走进许多人家中,成为一代代人的生活记忆。林怡白家中也留存着自己画的一幅瓷砖墙画,仙鹤有的站、有的飞舞,山水、绿树远近交融,一笔一画勾勒的生动画面背后,记录着林怡白专注彩绘的工匠精神。

3.从流行到消失 瓷碗留下生活记忆

瓷器厂旧址位于今凤里街道东村社区东翔路,在这里仍可找到当年生产的痕迹。“这里是多孔窑,烧瓷砖的;这里是倒焰窑,烧制瓷坯的;那边是龙窑,原本有一根三四十米的大烟囱……”近日,林怡白带我们走入瓷器厂旧址,几座当年用作车间、宿舍楼的石头房依然留存,建筑内的窑址已不复存在,林怡白至今仍对当年的生产景象记忆犹新。

当时在瓷器厂负责技术生产的老员工黄淑恭依旧生活在这里,他住的那一栋是曾经的彩绘车间。1976年从福州调来至今,老黄在石狮生活了45年,对这里的一砖一瓦更是熟悉不已。他打开锈迹斑斑的加工车间大门,告诉我们:“球磨机还在。”这是用来加工瓷土的机器,是当年必不可少的生产机器之一。

用现在的话来说,我们征集到的这个大碗是“70后”,当年的瓷器厂见证了大碗从流行到消失,珍藏着上世纪70年代的生活记忆。这曾经是件很寻常的生活用品,记录着这座城市曾经发生的事,我们追寻属于它的故事,启迪后辈传承历史记忆,延续城市文脉,如果你有更多关于八卦街的故事,欢迎和我们分享。(胡丹扬)