吴冠中是我国中西绘画融合的杰出代表人物,他的作品综合了欧洲油画和我国传统绘画的精髓,有着对传统水墨画意境的改良与继承。

根据《吴冠中年谱》的记载:“1977年58岁,秋到了福建厦门、鼓浪屿、武夷山及江西井冈山、湖南韶山等地写生,作油画《武夷山村》……”当时,吴冠中偕中国革命博物馆(现中国国家博物馆)美术创作员杨燕屏及其夫君、清华大学建筑系副教授曾善庆从厦门前往井冈山,途经武夷山。他们三人是在创作《长江三峡》巨幅油画过程中,由相识到合作进而成为忘年之交的,因此才有这一次南下的结伴而行。也正是这一次的写生创作,为我们留下了诸多的精彩之作,至今仍熠熠生辉。

本期,就让我们来欣赏吴冠中笔下的武夷山与鼓浪屿。

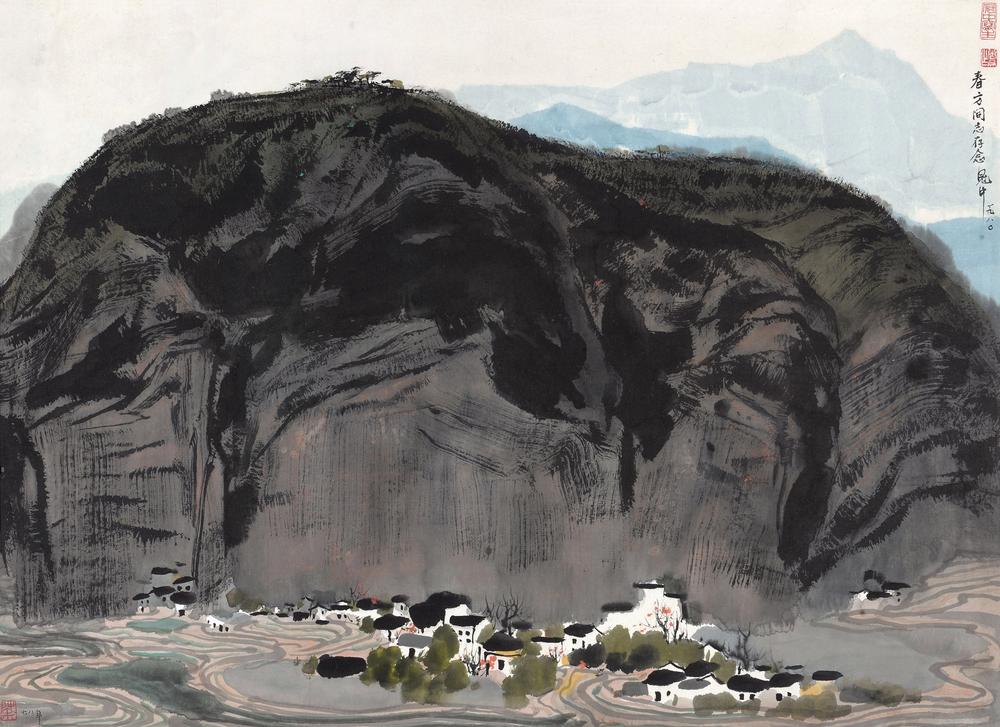

吴冠中1978年所作的《武夷山村》(立轴,设色纸本),尺寸为68×92.3厘米。这件作品两次被著录,分别是《艺冠中外——吴冠中艺术展》(百雅轩文化艺术机构,2008年)和《风筝不断线——缅怀吴冠中先生经典作品收藏大展》(保利艺术博物馆,2010年),并先后参加了2008年山东博物馆的“艺冠中外——吴冠中艺术展”、2010年保利艺术博物馆的“风筝不断线——缅怀吴冠中先生经典作品收藏大展”以及2019年保利艺术博物馆的“风筝不断线——吴冠中百年诞辰艺术展”三次重要的艺术大展,可谓是来源清晰的精品。吴冠中在这幅作品当中将武夷山的丹山怪石,以块面之塑造、空间之层次以及色彩之多变,构成无限丰富的形式美。他认为需要以几何形式及力的平衡来阐释美的表现,因此块面、容量与深度在点、线的疏密交错和衬托之中,一气呵成为浓郁的武夷山自然风光,成功表达了吴冠中所追求的形神兼备和气韵生动的创作效果。寥寥可数的线条、几抹随性晕染的墨色,点缀似地绘上一片星星点点的村落,尽显武夷山之巍峨。画面构思非常巧妙,采用了侧面烘托的表现手法,山脚的村庄正是全画的点睛之笔。画面风格简洁流畅,极富艺术感染力。

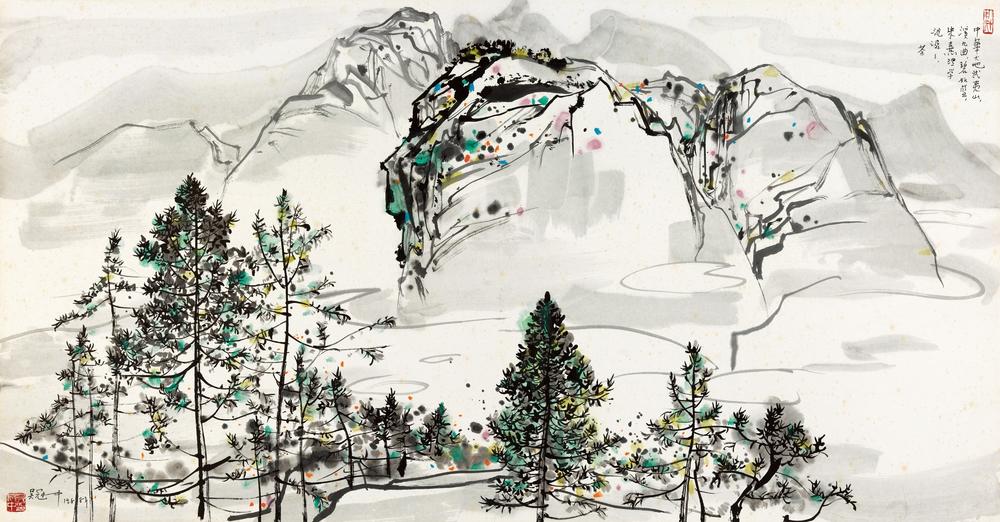

吴冠中创作于1988年的《武夷山》,尺寸为67×131厘米,其上有“中华大地武夷山。溪九曲,碧如蓝,朱熹理学流潺潺。荼”的题识,并钤有“吴冠中印”“八十年代”两枚印。这幅作品先后两次出版,一次是1997年的《中国近代名家书画全集·吴冠中》,另外一次则是2007年的《吴冠中全集·六》。水墨画是吴冠中创作历程中最为重要的艺术成就之一。这幅作品以山石、树木为主要描绘对象,风格简洁,用色淡雅,山石树木呈现半抽象化的特征,是画家结合自然风貌又展现个人风格特点的佳作。吴冠中的创作往往选择那些便于发挥水墨点线疏密、力度、韵律、节奏的景致景物,而武夷山的山岳起伏、草木枝杈、岩石纹理、云雾出没无疑触发了他的创作热情,在视觉上具有一种跳跃、鲜活的气氛,极大地丰富了画面的色彩层次和作品的感染力。

再来看看两幅吴冠中的鼓浪屿题材画作。

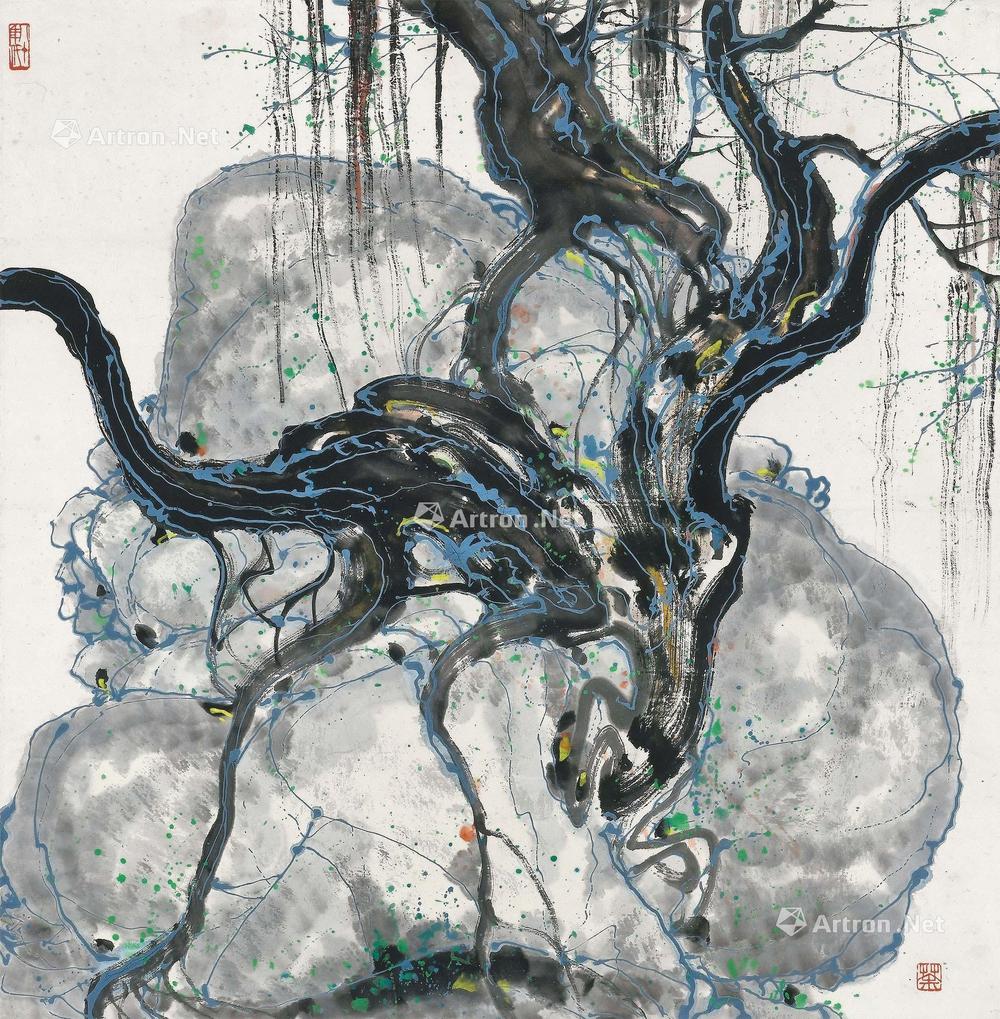

吴冠中曾说:“我爱老树,不是为了珍视它的年轮,说穿了是爱其形象苍劲之美。我跑到海南岛、鼓浪屿、西双版纳、南宁……寻找大榕树,那虬曲的躯干、层层垂挂的气根,可以让写实的画家无穷无尽地探索,可以予抽象派绘画以不尽的启发。”这种创作思想从吴冠中约创作于1977年的作品《鼓浪屿》(镜心,设色纸本)当中可以感受到,只见画面近景处有一巨树矗立正中,其枝干向四周伸展,藤蔓缠绕于穿梭于树干之间,树影藤蔓间透出远方波光粼粼的大海和鼓浪屿上星罗密布的渔家村落。作品布局构图前实后虚、宽密相济,画面层次感很强,体现出画家对于作品内在节奏的高超掌控力。

在吴冠中另外一幅作品《生生不息》当中也可以清晰地看到上述创作思想的存在。这幅作品是以厦门鼓浪屿的古茂榕树与海边巨石为题材,依画面风格判断,其创作年代约在上个世纪80年代中后期,为吴冠中水墨画风格成熟、创作高峰的鼎盛时期。从画面中可以看到,吴冠中以稠浓黑墨挥洒出苍劲的老干,焦墨飞白表现出树干肌理及层层气根;银灰色的线条溢入纸上,迅疾、纤巧,又具有一定厚度,绘出树、石起伏的轮廓;淡墨在石上或点或刷,表现出巨石块面与体积感,画面也因此更加稳固。可以说,这幅作品呈现了吴冠中笔下臻至完美的“中西调和”世界,精心设计的构图形式与传统笔墨之美,符合抽象规律,又充满了东方韵致。

在吴冠中数十年的艺术生涯中,他呕心沥血地在人民中找寻、在生活中找寻、在探索中找寻,闯出一条自己的艺术之路,自成体系且富于创造性和独异性。这种独特的艺术表现形式,符合普通民众的审美情趣,实现了雅俗共赏,在中国画坛上无疑占据了重要的一席之地。(记者 李自涌)