石狮是著名侨乡,以前多数在外打拼的华侨积累了一定财富后就会回到家乡盖房子,精美的番仔楼由此而来。在石狮留存的华侨民居中,有的是为自己建造的,有的是为父母建造的,有的是与兄弟一起建造的,有的则是为家族建造的。通过这些民居,我们聆听了华侨们的传奇故事,感受到华侨们浓浓的亲情。

1 为亲人建“保障房”

永宁古卫城内有一栋名叫“十九万”的石头厝,这是旅菲华侨董清耀于三十多年前耗资十九万元为家乡族亲建的“保障房”,只要是与他同宗的董氏族亲都可以申请入住“十九万”。

“这栋石头厝原本不叫‘十九万’,因主人耗资‘十九万’建设了这样一栋特殊的‘保障房’,乡邻们渐渐忘了它最初的名字,直接唤它作‘十九万’。”在永宁古卫城讲解员林增典的带领下,记者来到“十九万”。这是一栋三层楼高的石头厝,每一层格局分别有十间房,整栋楼共有三十间房,能住好几户人家。“十九万”的二层和三层都有“回”字形走廊,是特意为众多住户留出的活动空间。屋内镌刻的楹联都与“家和万事兴”有关,在上世纪80年代末,这种规格的石头厝非常少见。“十九万”里最多的时候住了六七户董氏族人,目前仍有董氏族人住在里面。

“我在这里住了三十多年,房子还没装修好就搬进来了。”董阿婆说,要住进“十九万”不需要什么复杂的手续,只要和族亲里的长辈说一声,哪户人家住哪间房都是自己协商好的。逢年过节,“十九万”里非常热闹,孩子们在屋内外奔跑欢闹,大人们一起准备晚饭,整个家族和睦而温馨。

记者了解到,董清耀是一位热心公益事业的华侨,不仅建造“十九万”解决了族亲们的住房难题,在文化教育方面也屡屡慷慨解囊,令人感动。

2 兄弟同心合盖洋楼

彭田村有蔡氏四兄弟于1947年合盖的德馨楼;莲埭村有堂兄弟林圣义、林圣奉于1952年共同建造的联晖楼;洪厝村有王诗从、王诗稳两兄弟一起盖的七开间番仔楼……以前,兄弟共同出资合盖洋楼是很平常的事情,这是闽南人手足情深的具体表现。

在洋楼内,有许多细节都传递着主人们的手足情。沙美村华侨卢谋乞、卢谋尚兄弟合建了万安楼,此楼大门冠头联为:“谋利争权无不遂意;乞巧穿针有兆征祥”,明示洋楼主人姓卢名谋乞。二楼大门冠头联“谋称心田筑高阁;尚武精神占永康”,说明洋楼另一主人姓卢名谋尚。二楼大门门匾镌刻“鑂箎声和”四个大字,寄托着他们兄弟齐心棠棣同荣的美好愿望。

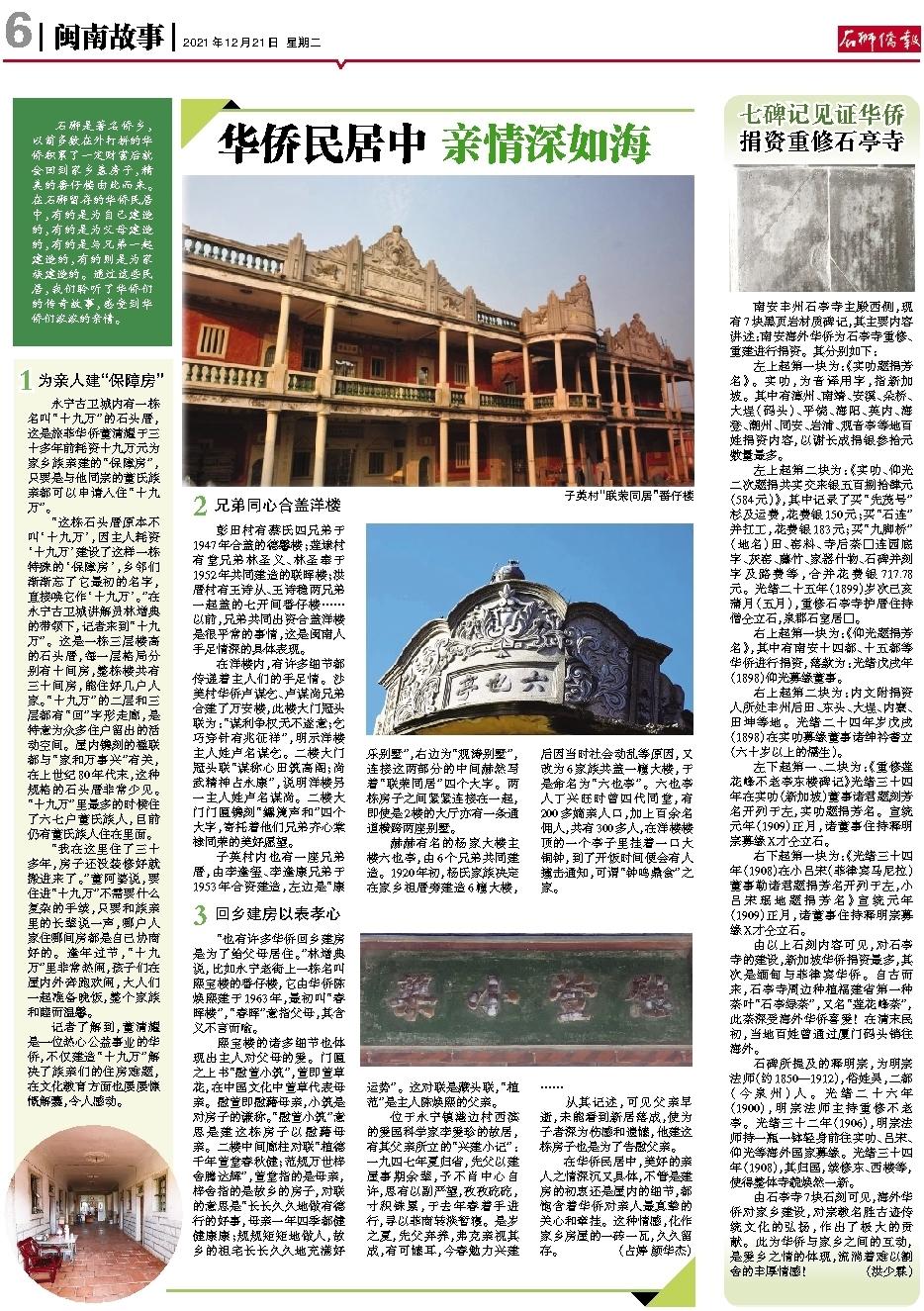

子英村内也有一座兄弟厝,由李逢玺、李逢康兄弟于1953年合资建造,左边是“康乐别墅”,右边为“观涛别墅”,连接这两部分的中间赫然写着“联荣同居”四个大字。两栋房子之间紧紧连接在一起,即使是2楼的大厅亦有一条通道横跨两座别墅。

赫赫有名的杨家大楼主楼六也亭,由6个兄弟共同建造。1920年初,杨氏家族决定在家乡祖厝旁建造6幢大楼,后因当时社会动乱等原因,又改为6家族共盖一幢大楼,于是命名为“六也亭”。六也亭人丁兴旺时曾四代同堂,有200多嫡亲人口,加上百余名佣人,共有300多人,在洋楼楼顶的一个亭子里挂着一口大铜钟,到了开饭时间便会有人撞击通知,可谓“钟鸣鼎食”之家。

3 回乡建房以表孝心

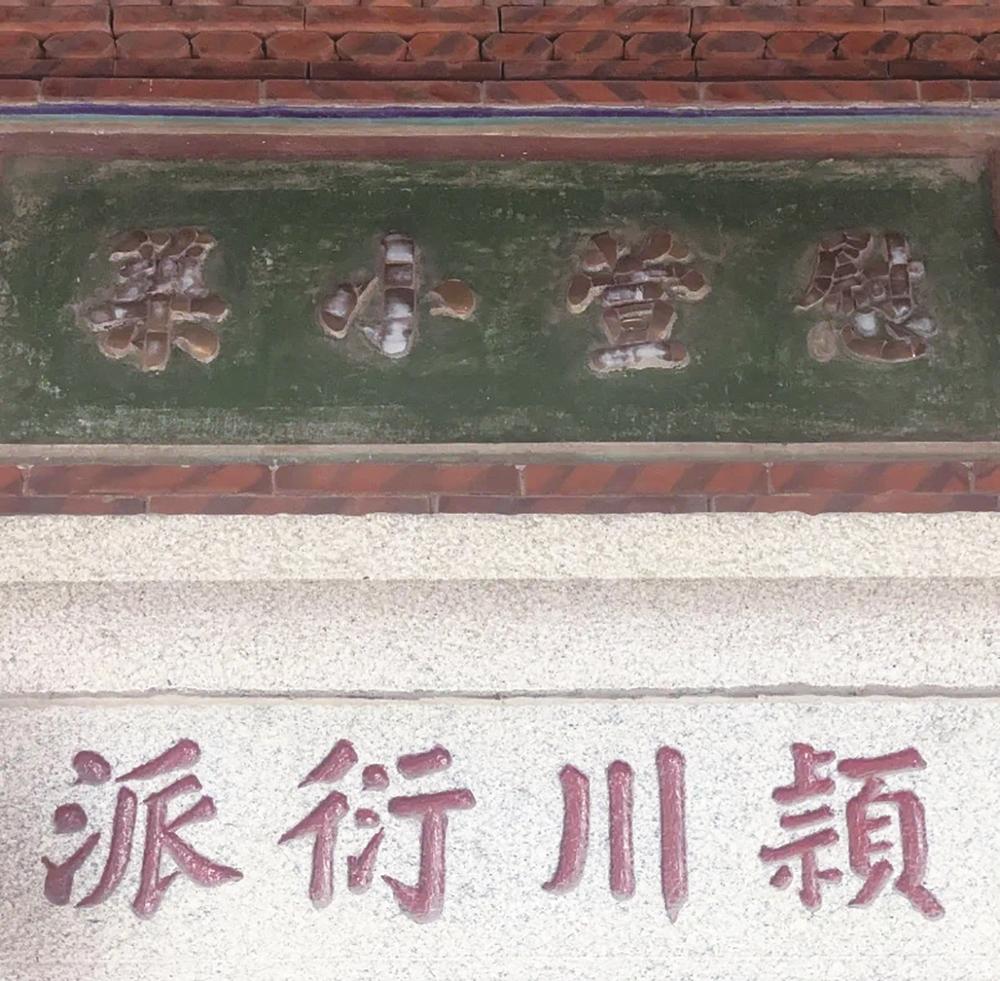

“也有许多华侨回乡建房是为了给父母居住。”林增典说,比如永宁老街上一栋名叫熙宝楼的番仔楼,它由华侨陈焕熙建于1963年,最初叫“春晖楼”,“春晖”意指父母,其含义不言而喻。

熙宝楼的诸多细节也体现出主人对父母的爱。门匾之上书“慰萱小筑”,萱即萱草花,在中国文化中萱草代表母亲。慰萱即慰藉母亲,小筑是对房子的谦称。“慰萱小筑”意思是建这栋房子以慰藉母亲。二楼中间廊柱对联“植德千年萱堂春秋健;范规万世梓舍腾达辉”,萱堂指的是母亲,梓舍指的是故乡的房子,对联的意思是“长长久久地做有德行的好事,母亲一年四季都健健康康;规规矩矩地做人,故乡的祖宅长长久久地充满好运势”。这对联是藏头联,“植范”是主人陈焕熙的父亲。

位于永宁镇港边村西滨的爱国科学家李爱珍的故居,有其父亲所立的“兴建小记”:一九四七年夏归省,先父以建屋事期余辈,予不肖中心自许,思有以副严望,孜孜矻矻,寸积铢累,于去年春着手进行,寻以菲商转淡暂寝。是岁之夏,先父弃养,弗克亲视其成,有可憾耳,今春勉力兴建……

从其记述,可见父亲早逝,未能看到新居落成,使为子者深为伤感和遗憾,他建这栋房子也是为了告慰父亲。

在华侨民居中,美好的亲人之情深沉又具体,不管是建房的初衷还是屋内的细节,都饱含着华侨对亲人最真挚的关心和牵挂。这种情感,化作家乡房屋的一砖一瓦,久久留存。(占婷 颜华杰)