“李陵茂”是台湾新竹李氏的家族商号,创始人是石狮永宁银江李氏三兄弟——李尚滩、李尚枫、李尚鎏。清嘉庆四年(1799)李氏三兄弟渡台,在新竹创立“李陵茂”商号,清末时达到鼎盛,成为当地有影响力的大家族。

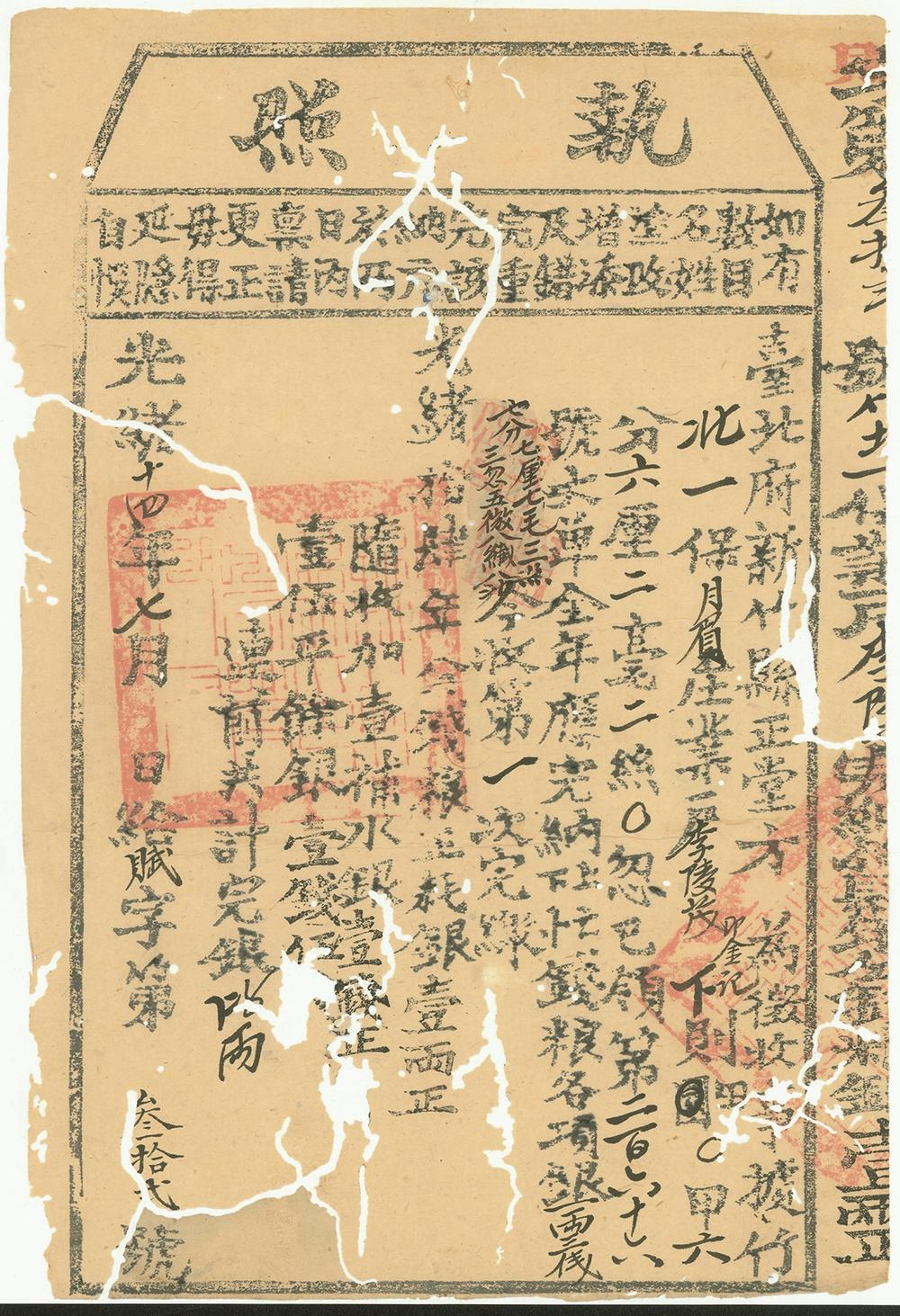

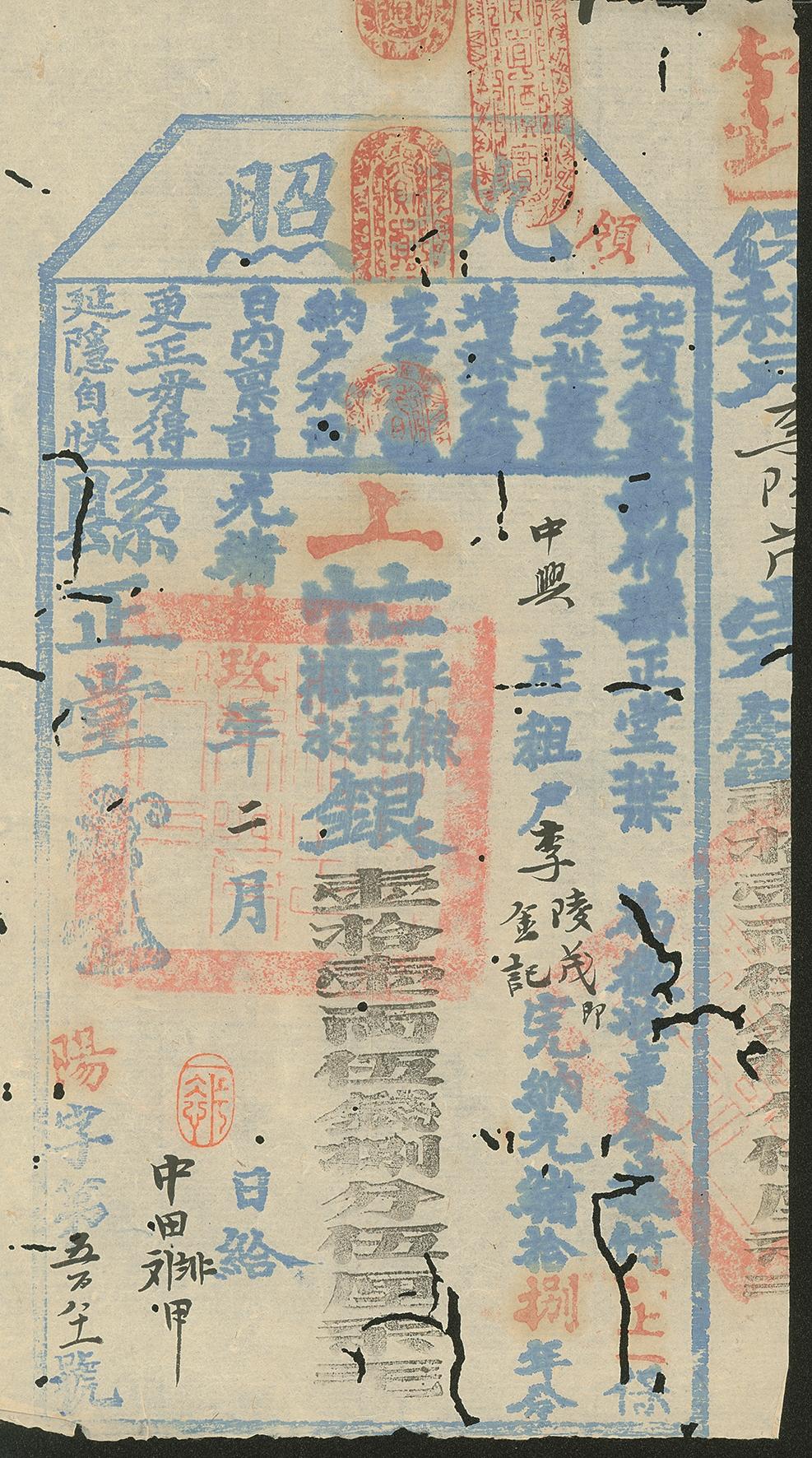

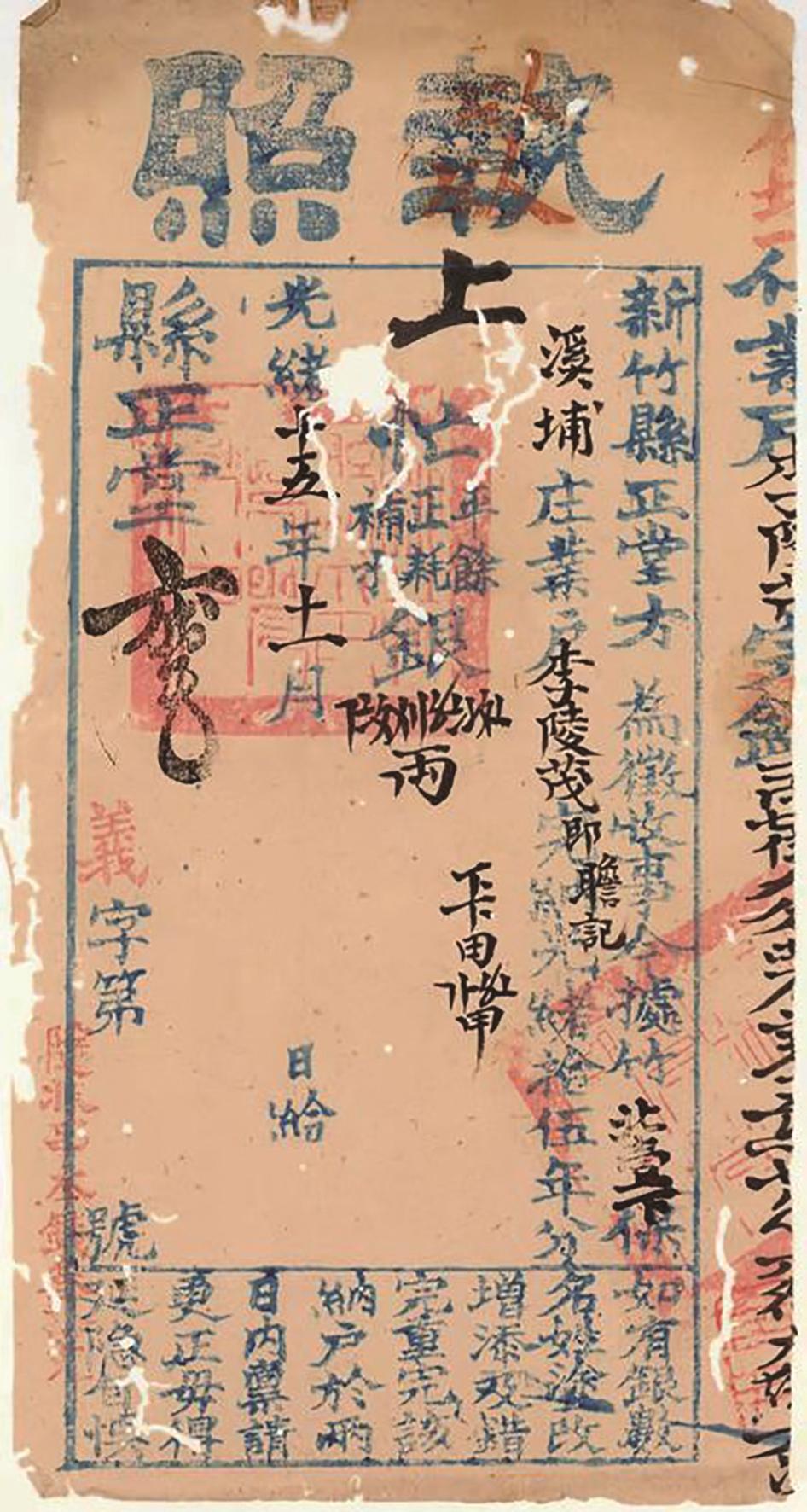

中国闽台缘博物馆馆藏“李陵茂”商号完税执照70件,主要集中在清光绪十四年(1888)至光绪二十年(1894)之间。多年来,博物馆工作人员陈晓岚潜心研究这批完税执照和相关资料,以此来考察“李陵茂”家族在竹堑所购置的土地的类型、经营状况、经营角色等。陈晓岚认为“李陵茂”不仅仅是个郊商行号,强烈的中华民族文化认同感,也许正是“李陵茂”家族可以延续百年的原因所在。这对于研究两岸家族史具有重要的价值。

渡台谋生 创立“耕商为业”模式

陈晓岚在《银江李氏家乘》一书中,找到永宁银江李氏三兄弟前往台湾谋生的确切时间:嘉庆四年(1799)。因家中贫困,三兄弟到竹堑(新竹旧称)谋生。此时,正是台米两岸对渡贸易繁荣兴盛的时期。几年以后,也就是嘉庆十一年(1806),李氏三兄弟在竹堑城北门街开创“李陵茂”商号,以贩卖大米为业。由于经营有方,商誉鹊起。

三兄弟随后购置了大量田宅,参与开垦竹堑,形成“耕商为业”的资本运作模式。

据记载,“李陵茂”商号在创业初期所购置的土地主要集中于竹北一堡至客雅溪一带的小租熟田,逐渐形成三个人文发展地理区,即汉垦户拓垦区、埔族保留区、隘垦户拓垦区;清末,李氏家族已拥有保留区、隘垦区中兴庄、四份仔庄半数以上土地,成为中兴庄、四份仔庄最大的地主,用商人的优势,进而控制农产品的生产、运销及贩卖,成为富甲一方的地主阶层。

商号传承 形成复式族系资本

陈晓岚说,“李陵茂”商号除独资开设店铺经营米业外,又与其他商号合股经营。据《台湾新竹州苗栗郡铜锣庄涧窝李氏族谱》记载, 嘉庆年间,李锡金与铜锣籍李腾桂在猫里街合股开张“万兴号”。

同治七年(1868),“李陵茂”与陈振和、王和利、何锦泉、振荣号等竹堑郊商合雇船只,向大陆发售米、糖三十至四十包。陈晓岚认为,这一时期的“李陵茂”已逐渐控制竹堑的米、糖、苎麻及蓝靛等商品的生产与贩卖,成为竹堑地区最具优势的商人。

经过几代人的发展,“李陵茂”成为家族共同所有的百年老商号。“陵德号”成为祀店。其子孙后代也陆续创立了更多的商号。如:“李量记”“李森记”“李祥记”“李荣记”“李赤记”“李振记”“李亨记”等。迨及清末,“李陵茂”已经发展成一个具有数十个商号与家号的地方性大家族,形成复式族系资本。

促进地方社会的发展

“李陵茂”商号积累丰厚财富后,族人逐渐通过科举、捐纳、军功等途径取得士绅身份,并获得官职。道光二十三年(1843),李锡丹长子李联芬中举,成为“李陵茂”家族的开台举人。据统计,从嘉庆四年渡台到光绪二十一年,李氏家族共有7名中举,20名捐纳,在新竹排名前三。

此外,李陵茂家族以士绅的身份出面维护地方的稳定团结。陈晓岚在《新竹县采访册》一书中查阅到,李锡金主持“李陵茂”家族事务时,参与保结、平乱、公共工程、赈灾、挖池塘修水渠、修桥造路等地方事务。最显著的就是咸丰三年(1853)艋舺分类械斗,即艋舺“顶下郊拼”事件。当时,李锡金与郑用锡一起出面劝解,阻止分类械斗蔓延,化解了这场械斗门危机。

同时,李氏家族积极参与地方经济事务。如:道光二十二年(1842),参与重修万年桥;咸丰五年(1855),修筑竹北一堡二十张犂坝(南庄坝);光绪二年(1876),李联英捐输筹饷,加提举衔……

清末,士绅化的“李陵茂”家族对清廷极力拥戴效忠,一方面增加了地方财政收入,缓解了地方财政压力,另一方面也获得了加衔加官的机会,建立了宽广的社会网络,奠定了社会地位与声望,强化了商业竞争优势。

“年十七来台,佣某商家,每值风雨,泣告主人,请预给五年佣金,为亲修塚”。《新竹县采访册》一书记载,三房李锡金是有名的孝子。李锡金于同治四年(1865)过世。光绪八年(1882)十月,“李锡金孝子坊”在新竹北门外仔庄落成,是台湾地区现存唯一一座朝廷旌表的“孝子坊”。(洪亚男 陈晓岚)