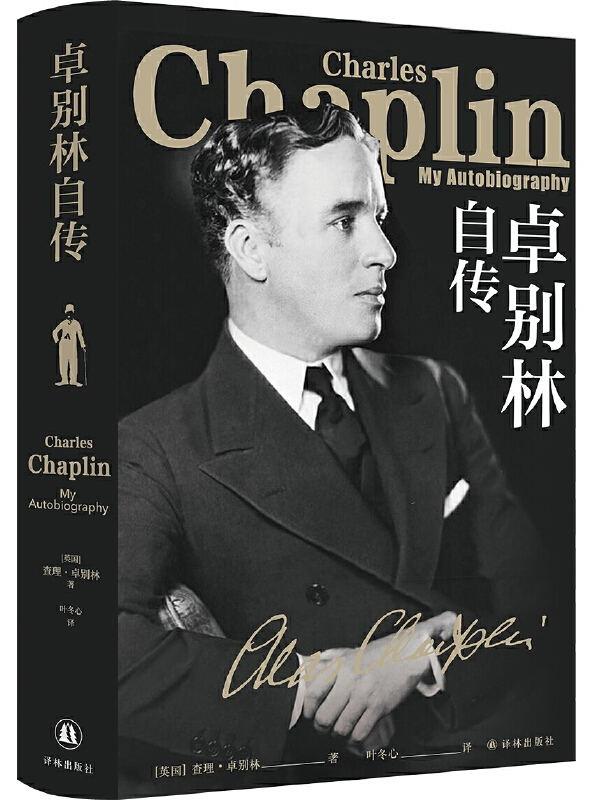

《卓别林自传》是喜剧大师卓别林告别银幕后,回顾自己一生生活和从影经历的“剖白之作”,展示了卓别林全部的魅力、勇气、追求和信念,重现了电影和戏剧史上的真实细节和关键轨迹。

查理·卓别林(1889—1977),英国电影演员、导演、制片人,20世纪最伟大的批判现实主义电影艺术家、世界喜剧电影大师。卓别林奠定了现代喜剧电影的基础,他头戴圆顶礼帽、手持竹手杖、足登大皮靴、走路像鸭子的“流浪汉”形象,已成为喜剧电影的标志,也使他成为风靡世界的文化偶像。

卓别林出生于伦敦的一个演员家庭。父母在他三岁前就已分开。父亲在年仅37岁时因酗酒过量去世,母亲则长期遭受精神疾病的折磨。卓别林在贫民习艺所里度过了童年的大部分时光。年仅10岁,他就加入了童伶舞蹈班,开始了职业演艺生涯。

在电影短剧《威尼斯儿童赛车》中,卓别林创造了极富盛名、深受喜爱的“流浪汉”形象。很快,他开始自导自演。为追求更大的自由和更高的收入,他加入了电影公司。1919年,他与友人共同创立电影公司,其后发行了诸多经典作品。

1915年起,卓别林大放异彩,他将喜剧、欢笑和轻松带给了当时满目疮痍的战后世界。后来的二十五年里,世界经历了大萧条,卓别林始终坚守岗位,在世人最需要的时刻,继续给世界带来娱乐、愉悦和宽慰。

卓别林一生共拍摄了80余部电影,乔治·萧伯纳曾评价他是“电影行业里唯一的天才”。1972年,卓别林获得“奥斯卡终身成就奖”。其代表作《淘金记》《马戏团》《城市之光》《摩登时代》《大独裁者》《舞台生涯》等,都是荣耀影史的经典之作。

卓别林以其精湛的表演技艺,在影片中对底层劳动者寄予深切的同情,对当时社会的种种弊端进行辛辣的讽刺,反映出卓别林从普通的人道主义者转变为伟大的批判现实主义艺术家的人生旅程。

1952年,卓别林迁居至欧洲。此后,卓别林导演了最后两部电影,同时完成了这部自传作品。在古稀之年,卓别林回忆银幕背后的故事,讲述了其职业演艺生涯的开端,在伦敦南区贫苦的童年和初次登台的经历,为争取拍摄自主权所付出的努力,对“流浪汉”形象的诞生做了注解,畅谈其对喜剧艺术的追求,并深刻剖析自己失败的婚姻等。

卓别林的自传行文非常流畅,他善于用剪辑手法讲故事的天赋在书中展露无遗,整部自传充满逸事趣闻和轻松幽默,情节精彩、跌宕起伏,有如他的又一部电影杰作,令人深深沉迷。(水上书)