■河南焦作 刘卫平

苜蓿,学名苜蓿草,因花呈金色,故又称金花菜,是多年生草本植物,一般只有三片小叶子,因叶呈心形状,古代人们赋予了苜蓿幸福、希望的美好寓意。又因初夏时节,是苜蓿生长最旺盛、最有营养的时段,因此,人们常常喜欢在此时食苜蓿,祈求生活幸福和美满。清代秦荣光有诗云:“麦蚕吃罢吃摊粞,一味金花菜割畦。”立夏时人们摘苜蓿之嫩头食用,上海人称之为“草头”。记录清代上海风俗的《沪城岁时衢歌》中说:“立夏日,剪野菜,有所谓草子头者;磨末作粞,入草子头煎之,味甚香脆,名‘摊粞’。”由此可见,吃苜蓿是古代立夏节气非常重要的食俗之一。

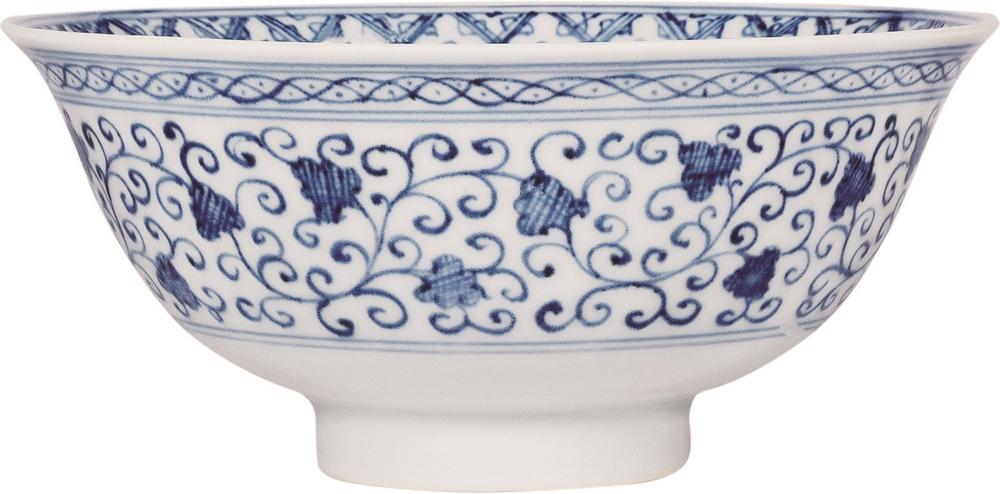

苜蓿作为一种瓷器纹饰,始见于明代永宣时期的青花瓷上,因其花叶美观、寓意美好,后世历代皆有沿用。台北故宫博物院珍藏的这件明宣德青花苜蓿荷塘纹碗(见图),便是以苜蓿为装饰纹样的经典之作。此碗直径15.2、高6.7、足径5.6厘米,撇口、弧腹、圈足,制器有度,典雅秀美。胎釉细洁,规整细致,内外壁描绘青花图案,纹饰饱满繁密。内壁口沿画双线勾连斜格纹一周,斜格内留白四瓣花纹,周壁绘缠枝叶纹,碗心绘莲塘水藻纹,围绕锁字锦图案纹一周。外壁口沿下画双线编绳纹,内加饰青点,周壁绘缠枝苜蓿花纹。青花描绘工细笔精,繁而不乱,为宣德青花少见的精工细作。底落“大明宣德年制”双圈双行六字楷书款。

宣德青花瓷器开创了中国青花瓷的黄金时代,以其古朴典雅的造型、晶莹艳丽的釉色、多姿多彩的纹饰而闻名于世,其成就被称颂为“开一代未有之奇”。

宣德青花瓷以纹饰取胜,纹饰画得十分规矩,从不出边线。画笔分实笔和勾勒渲染两种,实笔多为细线条,勾勒渲染多为粗线条和纹饰,线条流畅,纹路清晰,有一气呵成感。纹饰粗犷、随意点绘没有轮廓,俗称“一笔点画”。

纹饰取材范围比较广阔,花鸟鱼虫、人物山水无所不有。纹样绘画上,采用小笔渲染填色,由于笔小蘸料有限,需不断重新蘸料绘画,这样就使得纹饰留下许多深浅浓淡的笔触痕。主要纹样是缠枝和折枝花卉,有缠枝牡丹、缠枝莲花、缠枝菊花等,描绘得非常流畅,线条粗犷,自由活泼,画法布局根据器型讲究变化,既灵活多变又有较强的规律性,显示了当时装饰艺术的高超及绘画功力的娴熟。

此碗纹饰以缠枝叶纹为主,画法为宣德典型的小笔触堆垛点染,线条勾勒遒丽流畅,布局疏密有致,回旋往复,婉转自如,构图技巧极为娴熟高超,枝蔓轻柔舒展。整体纹饰精美飘逸,绘画线条流畅优美,青花沉着,苏麻离青料深入胎骨,发色艳丽,呈现出典型的宣德特征。且碗心绘荷塘一束莲纹,其“莲”和“廉”谐音,寓意出淤泥而不染;束意为“为官为民而有节制”,寓意十分美好,是为宣德御窑青花雅丽脱俗之隽品。