紫砂壶是紫砂泥与火的艺术,紫砂壶因为有了名家参与制作和铭刻而显得别具一格及珍贵起来。

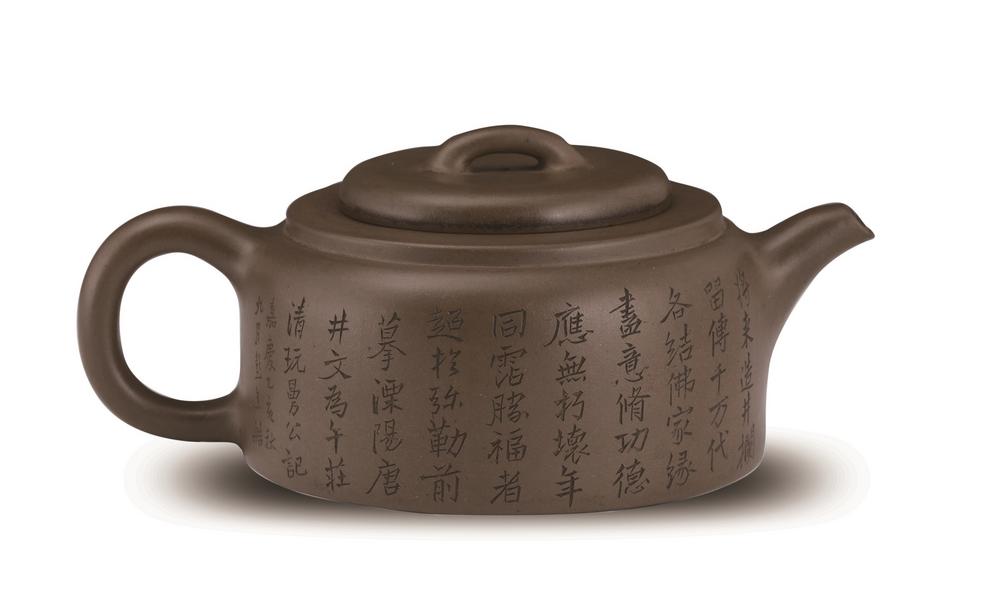

这是一件清代陈曼生铭杨彭年制唐井纹紫砂壶(见图),上海博物馆收藏。这件紫砂壶是由著名篆刻家陈鸿寿和紫砂名家杨彭年合作的曼生壶。曼生壶一般由陈鸿寿设计并刻铭,杨彭年烧制,式样不一,铭文署曼生款,把柄下篆“彭年”方印。此壶的式样简洁,线条挺拔秀丽而不乏流畅感,与光润细腻的质地相得益彰。壶身铭刻溧阳零陵寺唐井栏铭文,并署曼生款。又标明制作时间为嘉庆乙亥秋九月,即嘉庆二十年(1815)间,这说明此壶距今已有207年的历史。

我们来看这把壶上的铭文,虽然铭文字数较多,几乎占满整个壶身,但是铭刻者显然注意了铭刻的美感,字体秀丽洒脱,字与字之间排列紧凑,每排字之间都留有必要的间隔,这样就使得整个壶身并不因为铭刻了太多的字而显得拥挤,反而对整把壶起到了很好的装饰、美化作用。

陈鸿寿(1768—1822),生于清乾隆三十三年,卒于道光二年。字颂、又字子恭,号曼生。浙江钱塘(今杭州)人,于嘉庆六年(1801)拔贡。朝(廷)考以知县用,分发广东,丁忧服阂,奏留江南,署赣榆县,补溧阳县。后擢河工江防同知、迁海防同知。

陈鸿寿于艺术涉猎广泛,为“西泠八家”之一。他的篆刻出入秦汉,绘画精于山水、花卉,书法以隶书最为著名。他的隶书清劲潇洒、结体自由,穿插挪让,相映成趣,在当时是一种创新的风格。他广泛学习汉碑,尤其善于从汉摩崖石刻中汲取营养,在用笔上形成了金石气十足、结体奇特的个人面目。笔画圆劲细插,如铁画银钩,意境萧疏简淡,雄浑恣肆,奇崛老辣。陈鸿寿的隶书较之以往的隶书具有“狂怪”的特点,说明他有创新的勇气和才能,但在结字和章法上,用笔仍然属守古法,笔笔中锋,力透纸背。

作为清代官员的陈鸿寿,其艺术造诣极高。他在艺术上的主要贡献在于主导创立了“曼生壶”,对后世影响深远。“曼生壶”是文人与民间工匠合作创造的一种文人壶风格,款式多样,造型、刀法和工艺充满文人雅趣。

杨彭年,字二泉,清乾隆至嘉庆年间宜兴紫砂名艺人。杨彭年善制茗壶,浑朴雅致,首创捏嘴不用模子和掇暗嘴之工艺,虽随意制成,亦有天然之致。他又善铭刻、工隶书,追求金石味。他还与当时名人雅士合作镌刻书画,技艺成熟,至善尽美,世称“彭年壶”“彭年曼生壶”“彭年石瓢壶”,声名极盛,对后世影响颇大。(尼松义)