■福建石狮 王国良

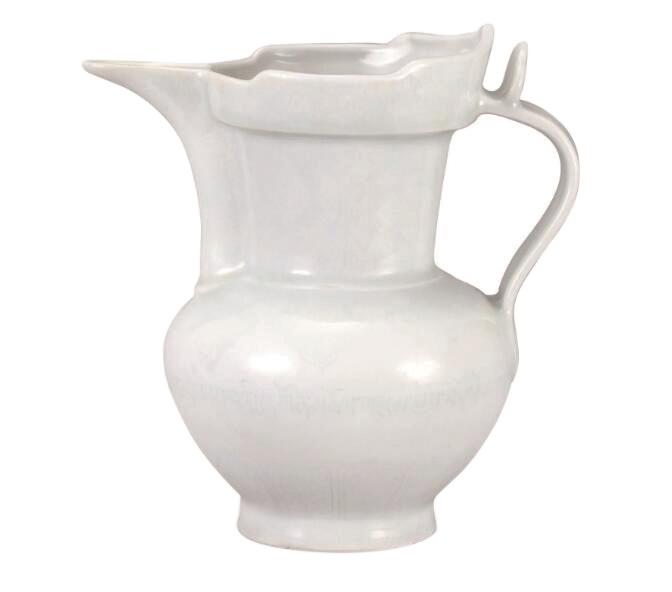

僧帽壶造型源于藏传佛教使用的金属器皿,瓷质制品始见于元代的青白釉瓷。明永乐、宣德时期,汉藏文化交流频繁,朝廷曾命景德镇御器厂烧造各类色釉的僧帽壶赏赐藏地高僧,其中以白釉和红釉制品最为名贵,备受推崇。清代自康熙起开始仿制,壶颈逐渐加高,腹部变瘦,特征明显。此类壶一直为清帝所好,后世乾隆皇帝本人更是亲书“润透朱砂釉,盛宜沆瀣浆”来表达对此类作品的喜爱。

在当今艺术品拍卖市场上,明清时期的僧帽壶偶有呈现,成交价高者早已突破百万元,今择选其中两件,介绍如下。

图1所示这件明永乐甜白釉暗刻藏文吉祥颂僧帽壶,高20.2厘米,宽颈,口沿呈台阶状,鼓腹,圈足略撇。流自腹而出,渐尖。另一侧附曲柄,两端作如意云头,柄顶与内壁之小圆系相对,结绳相连以防壶盖滑落。通体施甜白釉,凝润乳白。器颈划缠枝莲纹,口沿里外、流及柄则缀缠枝灵芝纹。腹部张处书藏文一周,意为“日平安,夜平安,阳光普照皆平安,日夜永远平安泰,三宝护佑永平安”,上下饰如意云头与莲瓣纹,皆双勾框线,其内分别以折枝莲花及灵芝作饰。细观,如白玉般釉上,隐可见之暗刻花莲,花纹若隐若现,且见平安颂词穿花而过,在纯净白釉衬托下,生出一番“云破月来花弄影”之趣。

图2所示为清康熙仿宣窑宝石红釉僧帽壶,高19.5厘米,口沿呈台阶状上翘,前低后高,鸭嘴形流,鼓腹,圈足略撇。流自腹而出,渐尖。另一侧附曲柄,两端作如意云头,柄顶与内壁之小圆系相对。底书“大明宣德年制”青花楷书款。