■江苏镇江 张剑

景德镇瓷器的生产自元代以来即有官窑、民窑之分,官窑产瓷专供朝廷,民窑产瓷行销民间。由于生产目的、消费对象等方面的不同,两者之间的器型、品质和艺术风格存在着明显差异。

“官搭民烧”是明官窑自嘉靖朝开始实行的一种瓷器生产制度。嘉靖朝(1522—1566)共45年,其间曾发生多次农民暴乱,国力衰弱。官窑器所需量大而国力有限,御窑厂无力完全承担官窑器的生产任务,然而圣命难违,朝廷下达的生产任务不得不完成,否则乌纱帽甚至性命难保,官搭民烧制度应运而生。

御窑厂将部分产品分派给民窑烧制,承担这种烧造任务的窑被称为“青窑”,或“包青窑”。“青”指瓷器的成色,“包青”指包烧并保证瓷器的成色。一般情况下,由官窑出样品,青窑按样烧制。及至清代,御窑厂几乎全部采用“官搭民烧”的办法,成品检验合格后“俱照数给值”,烧坏则要赔偿。虽然对于窑户来说,这是一种沉重的盘剥,但为了使器物皆成正品,完成官方的限额任务,更加注重产品的质量和精细程度,吸收官窑精工细作的经验,并全力以赴地改进技术,亦有精品不断出现。

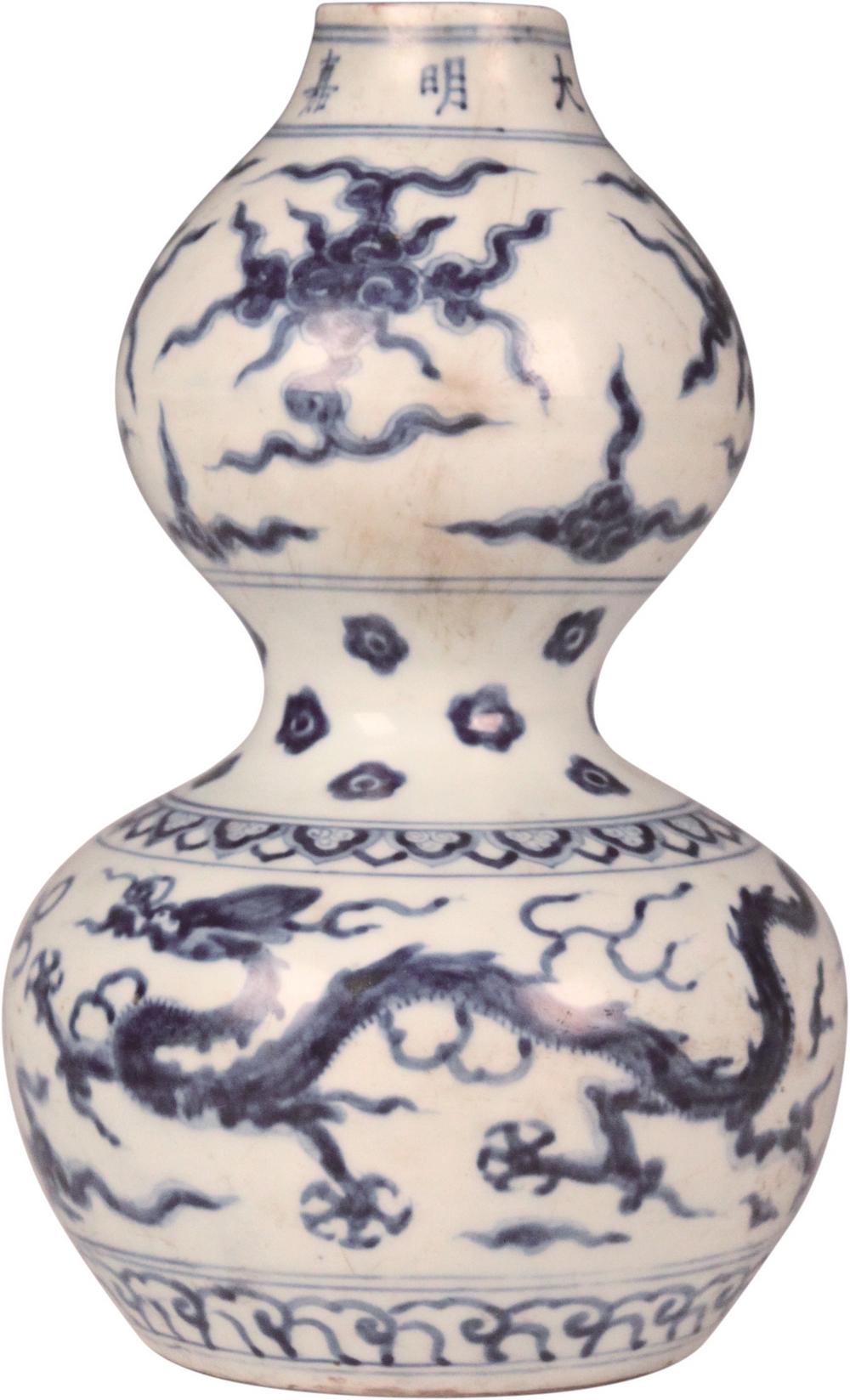

镇江博物馆收藏有一件早年由市文物商店收购的明嘉靖青花葫芦瓶(见图),高23.8、口径4.2、底径9厘米,青花色泽浓艳、青中泛紫。圆唇,束腰,平底,满釉。底釉青中泛白,口沿之下有“大明嘉靖年制”官窑款字样。上腹部为四朵壬字形云纹,束腰部为梅花纹,下腹部的上层与下层为如意纹,中间绘两条飞腾于云雾之间追逐火球的龙纹,双龙隙地加饰朵云。龙在跳动,云在漂流,画法古拙,描绘自然,整个画面充满了生气。

典型嘉靖御窑青花瓷器以西域“回青”料混以国产“石子青”料描绘纹饰,呈现蓝中泛紫的鲜艳色调,此为嘉靖青花的主要特征。青窑烧好的瓷器,选择好的上交,次品留作民用,这虽说是官窑剥削民窑的一种方法,但官窑在制瓷材料和工匠方面,在质量和技术上,都占绝对优势。“官搭民烧”的制度使民窑瓷器产量和质量比以往有了明显提高,官窑专用的“回青”料得以流向民间,官、民窑之间界限也变得不像明初那样分明。

随着商品经济的发展和海外贸易的迅速扩大,嘉靖、隆庆、万历、泰昌四朝瓷器产量空前大增,产品造型更加多样,是景德镇民窑发展速度最快的时期。其中,嘉靖朝瓷器生产量在明朝最多,总计达100万件。根据景德镇的考古发掘, 有一个特别有意思的现象是,从洪武到正德,官窑场的落选品均打碎集中处理,而嘉靖及以后则未发现这种情况。有专家认为,这意味着当时相当数量的官窑窑场产品和官搭民烧产品可能通过各种途径流向市场。

形似葫芦的瓶式,自唐以来即为传统器型。在中国古代神话传说中,葫芦被认为是天地的缩微,民间视为避邪镇妖之物,同时又是多子多福的象征。加上葫芦谐音“福禄”,“福”又指福神,“禄”指官职禄位,有祈福求祥之意。

嘉靖皇帝朱厚熜年少登基,锐意改革,让明王朝实现了第二个中兴。“壬寅宫变”后,嘉靖帝开始深居后宫,笃信道教,迷恋长生不老的丹术,四处寻求长生不老的仙药。装置仙丹的器物多使用葫芦,带有道教色彩的葫芦瓶因而盛行一时,生产规模空前。有四棱、六棱形葫芦瓶,直口、撇口、带盖葫芦瓶以及上圆下方葫芦瓶等,烧造较多,且形制多样,葫芦瓶成为嘉靖典型器物之一。

据专家推断,青花葫芦瓶口沿下虽有官窑款,但制作工艺与民窑产品差不多,应为“官搭民烧”的产品。官搭民烧不但保证了产瓷任务的完成,也让从事商品生产的民窑迅速崛起。