20世纪初,迫于兵连祸结、战火不断,不少石狮人选择“下南洋”。在闽南语中,南洋一带被称为“番埠”。因此出门在外打工的华侨被称作“番客”,而他们留在家乡的妻子就被称为“番客婶”,这是一个因侨而生的美丽又心酸的称呼。

信守,是克勤克俭后的家族兴旺

祥芝镇赤湖村,是侨乡石狮一个美丽的沿海村落。不知何时,村里的几个志同道合者跨过这片美丽的海洋,去追求他们心中的梦,而且他们成功了。于是,乡亲们纷纷跟随前人的足迹,漂洋过海。因此,赤湖也有很多番客婶,她们和孩子留守在家乡,挂念着远在他乡的亲人。

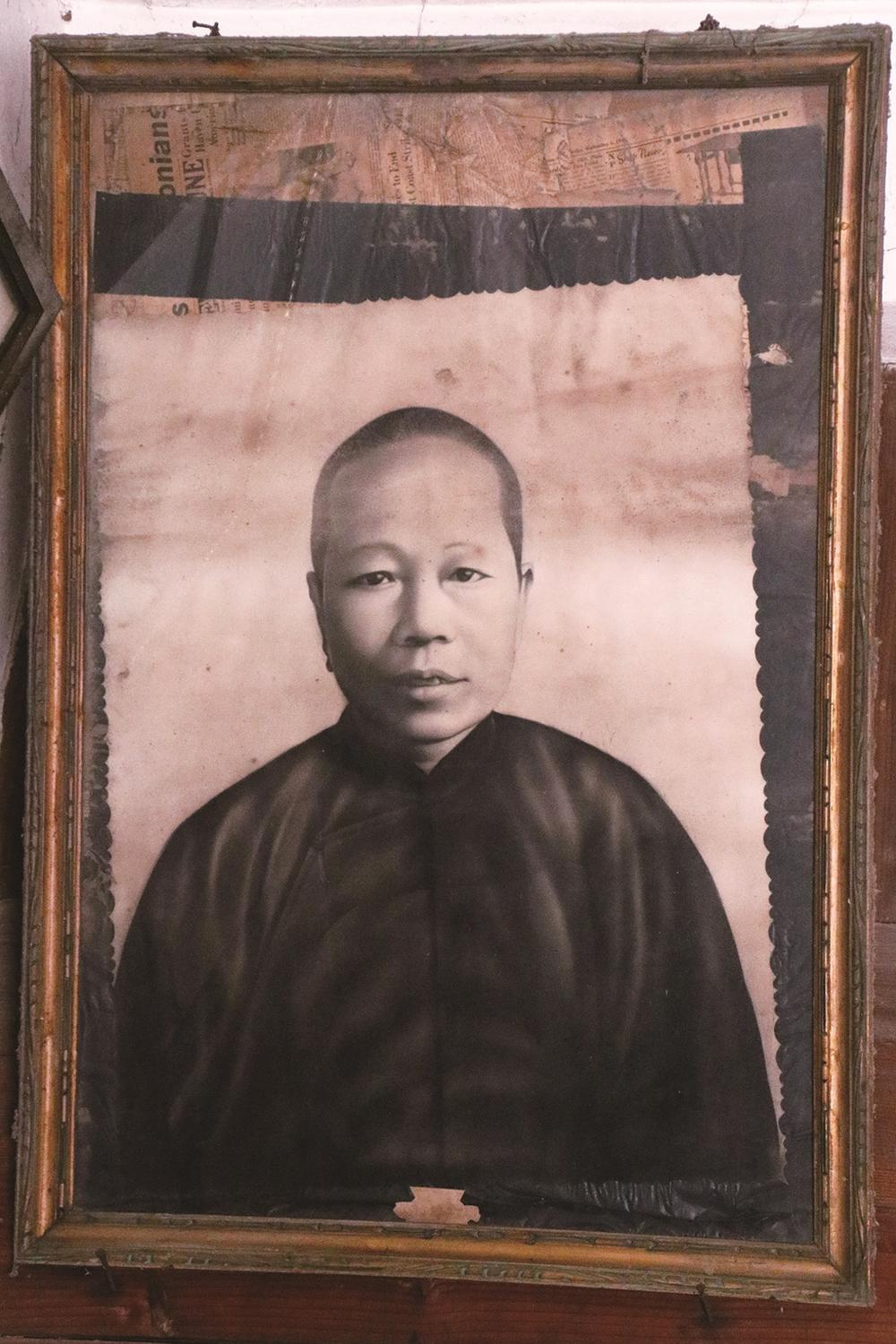

在赤湖村,有一座名为“德亭楼”的番仔楼。番仔楼的建造者是吴乌鎆。据赤湖村宣传委员谢天涯介绍,吴乌鎆是宝盖山雅村人,嫁给赤湖村的蔡德亭为妻。成婚后不久,蔡德亭就跟随哥哥蔡德土到菲律宾经商,留下吴乌鎆一人在家乡守望。

在谢天涯的印象里,村里有不少像吴乌鎆这样的番客婶,有些甚至是在结婚当天晚上,丈夫就离家“下南洋”,一去便杳无音信。为了维系家族传承,很多番客婶会过继孩子抚养。“从与丈夫分别的那一刻起,整个家庭的重担就落在她们的肩上,即便有幸嫁入富贵人家也要饱受相思之苦,等待十年八年,有的甚至是终生。”每个番客婶都有不同的故事,而坚韧、勤劳、贤淑、孝顺、任劳任怨是她们共同的标签。

虽然蔡德亭兄弟两人在菲律宾的铁业生意蒸蒸日上,吴乌鎆能定时收到丈夫的侨汇,但她还是很勤俭。“公公寄回来的侨汇,她都省不得花。面线发霉了,她拿去洗一洗,照样吃,但是生活艰苦的乡亲来借钱,她都会二话不说拿钱给他们。”吴乌鎆的小儿媳妇告诉记者。番客婶大多很豁达,倘若丈夫小有成就,她们都乐于从侨汇中拨出钱来帮助困苦的族亲或戚友,她们认为这是一种德行,也是一种担当,总会淡然地称这是分内的“人情世事”,因而颇受邻里的尊敬。

1925年,蔡德亭原本计划回乡重建祖屋,不料母亲病逝,建筑方案只好搁置;1933年,由于积劳成疾,年仅45岁的蔡德亭病逝于赤湖故里,当时30多岁的吴乌鎆独身前往菲律宾交接生意上的事情,等公司业务走上正轨,交由后辈管理,才回归家乡。

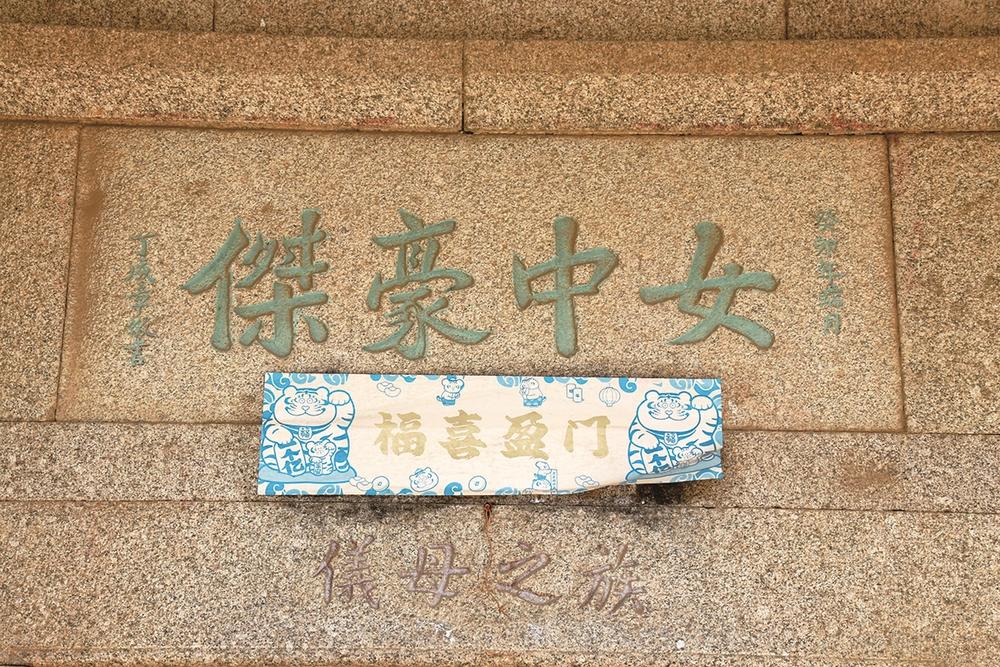

1949年,吴乌鎆决定完成丈夫蔡德亭没有完成的夙愿,建造一座番仔楼,在儿子的协助下,经过5年的时间完成“德亭楼”的建设。在蔡德亭的族人看来,吴乌鎆克服困难,坚毅勤俭,为了家族任劳任怨,帮助孩子们建家立业,无愧于“女中豪杰”四个字,因此在“德亭楼”右侧的护厝大门上刻了“女中豪杰”四个字。

信念,是吃苦耐劳后的衣锦还乡

一般而言,离乡出洋之后,为了应对与家人长期分离的状况,番客往往通过侨批或者回国探亲等方式,在经济上支持留守家庭,维系与中国家庭的联系,联结与家庭成员特别是妻子的感情。然而地理的遥远、国界的阻隔、移民政策的限制,使得番客婶与丈夫的联系十分艰难,特别是在太平洋战争期间中国和南洋的交通受阻的特殊时期,尤其如此。

文史爱好者郑天应介绍,他的“契母”也是一位番客婶。这位番客婶姓蔡,是永宁小街人,嫁给一位姓黄的华侨,生有一女。孩子3岁时,太平洋战争爆发,音讯阻绝,侨汇不通。母女俩没有房子,无依无靠,只能卖故衣、卖私盐,赚点微薄的生活费,艰难度日。后来经人介绍,蔡姓番客婶为大户人家做家务看孩子,勉强填饱肚子。

面对日益艰难的生活,蔡姓番客婶同其他番客婶一样,借歌谣来倾诉自己的辛酸:“夭寿,害阮批信断了线,亲像一把刺刀刈心肝。倾家荡产度三顿,一家头嘴(生计)全靠‘故衣摊’(卖旧衣服)。”

1945年11月份,蔡姓番客婶苦苦盼望多年的丈夫终于回家。“五年艰苦,就盼着返回团圆的这一天。”后来,蔡姓番客婶一家在堂亲的帮助下,在永宁小东门有了稳定的居所,一家人度过了难得的团圆时光。郑天应说,“不久,干爹便回菲律宾了。记得有一年,轮到小东门普渡,演好几台戏,非常热闹。干爹特地从菲律宾赶回来,办了好几桌酒席请客,我和祖母都去赴宴看戏。”

在番客婶的心里大都有一个信念支撑,就是有一天,丈夫能衣锦还乡、光耀门庭。为了这一愿望,她们不论吃多少苦,都无怨无悔。正是她们的矢志不渝、不离不弃,造就了闽南独具特色的侨乡文化。她们的肩膀承载着一个个家族的兴衰。

信仰,是无私奉献后的家国富强

解放战争时期,党在侨区的一系列政策和活动,得到广大番客婶的拥护和支持,她们不仅在经济及枪支弹药上支持地下党开展革命斗争,而且不顾坐牢杀头的危险,自觉当好党组织的接头户、基点户,她们家的番仔楼也成为地下党交通联络站。

永宁人林贵攀,18岁与晋江县龙湖乡埔头村旅菲华侨施学日结婚。1944年认识王经贤、施西等地下党员后,她的夫家和娘家都成为地下党的联络站。林贵攀自己吃野菜,将粮食省下供地下党同志作伙食。除了长期承担来往地下党同志的生活费用,林贵攀还变卖金银首饰支持党组织和游击队。那年,她将珍藏的金银首饰变卖后买了一支“曲九手枪”送给游击队,成为侨区闻名的“曲九嫂”。

家住永宁街的陈碧娥是林贵攀的闺密。1938年,20岁的陈碧娥与沙美头村的卢銮结为夫妻。第二年,丈夫离乡背井到菲律宾谋生。林贵攀经常向陈碧娥宣传共产党政策。不久两家都成为地下党联络户,家虽贫困,但她们还是设法为来往的地下党员提供膳宿。陈碧娥为革命事业无私奉献,在党的经费困难的时候,她毅然卖掉手镯,支持游击队购买武器,营救被捕的同志。当林贵攀得知其在衙口村的好朋友卢嫦娥也与党有联系,十分高兴,于是三姐妹经常来往联系,也因此衙口村、埔头村、沙美头村和永宁北门连成一条交通红线,对沿海地区革命斗争起到了一定作用。

尽管生活不易,可是石狮的番客婶们仍对家乡做出了贡献。她们在家侍奉公婆、养育儿女,让在外讨生活的华侨们无后顾之忧,安心在外打拼。侨汇恢复后,不少番客婶慷慨捐资做公益。为了家乡建设需要,番客婶们还想尽办法向海外华侨募捐。

石狮辖内侨办校、侨助校达70%,石狮华侨、港澳同胞捐资绝大多数用于教育,或用于学校建设或设立教育基金奖教奖学,这些都离不开“番客家族”深沉的爱。统计表明,石狮接受华侨华人捐赠主要集中在基础设施、文化教育、医疗卫生等公益事业领域。侨捐促进石狮市各项公益事业发展,为石狮发展做出了重大贡献。

(记者 黄泽芬 郭雅霞)