■吉林长春 马洪

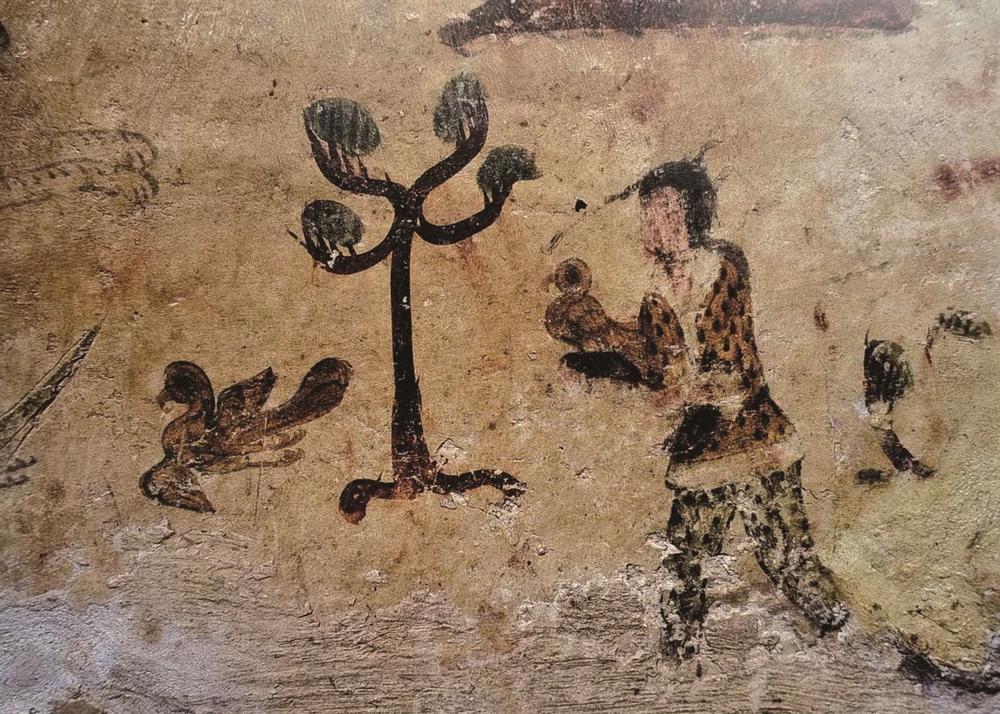

吉林省集安市洞沟古墓群长川一号墓壁画,内容丰富,图像生动,色调华美,在前室北壁绘有大幅的高句丽社会生活场景,狩猎活动为画面重点的表现题材。其中有鹰猎图(图1),描绘一高句丽男子身着斑点襦裤,手戴护套呈放鹰的动作,一只鹰已展翅向雉鸡飞去,另一只鹰则呈待飞之势。高句丽所居地区,多大山深谷,江河纵横,野生动物资源非常丰富,给高句丽人的狩猎经济提供了良好的环境条件。

关于鹰猎文化,学术界一般认为最早发生于西亚、中亚一带;而在我国的春秋时期即已出现。司马迁《史记·李斯列传》有这样一段记载:“秦李斯专权,为赵高所陷,下狱。伏诛前,顾其子曰:欲牵黄犬、臂苍鹰,出上蔡东门,逐狡兔,岂可得乎?”胳臂上架着一只苍鹰,是当时贵族生活的一个写照。汉代宫中苑囿皆养鹰隼,汉灵帝就是爱好养鹰玩乐的一个代表。北魏时期,朝廷中还专门设置官署“鹰师曹”,掌鹰、鹞等用于出猎羽禽的饲养。隋唐时期,驯鹰狩猎更趋普遍性,《隋书·炀帝》有载:“征天下鹰师悉集东京,至者万余人。”可见养鹰业之繁盛。唐代设有“鹰坊”,典籍《通典》《新唐书》《册府元龟》,小说《国朝传记》《朝野佥事》都有关于唐太宗和唐玄宗驯养鹞、鹘的记述。

在东北地区,鹰猎曾经流行于肃慎、夫余、鲜卑、高句丽、靺鞨、契丹、女真、满族、蒙古族等多个少数民族。据研究,海东青即是肃慎语“雄库鲁”的汉译。海东青可谓是鹰中之王,其身形娇小,一般体重仅有3斤左右,但飞速极快,异常凶猛,具有高超的捕猎技能,所猎动物不仅有雉鸡、野鸭、兔子、天鹅等,据说甚至“力能制鹿”。新罗向唐王朝进贡珍禽,就是产自朝鲜半岛的海东青。窦巩有诗曰:“御马新骑禁苑秋,白鹰来自海东头。汉皇无事须游猎,雪乱争飞锦臂横。”皇帝游猎架着如雪的白鹰,甚显威风俊美。南宋王称《契丹附录》谓:“女真有俊禽,曰海东青,次曰玉爪俊,俊异绝伦,一飞千里。”明代徐昌柞《燕山从录》载:“海东青,大仅如鹊,既纵直上青冥,几不可见,侯天鹅至半空,欲自上而下以爪攫其首,天鹅惊鸣,相持损地。”千百年来,海东青几乎被视作“神鸟”。

公元前37年高句丽建国后,农业不甚发达,而渔猎业则受到统治者的高度重视,《三国史志》中就多次详细记载高句丽王公贵族的田猎活动,《好太王碑》碑文中也有“游观土境,田猎而还”的记录。高句丽人喜爱狩猎,在古墓壁画中得到充分的反映,仅集安一带就有7座墓葬内绘有狩猎场景,猎人有的骑马射箭,有的徒步投矛,还有纵放鹰犬者,所猎动物有虎、熊、鹿、野猪、狍、貂、鼬鼠、兔子、雉鸡和各种鸟。狩猎活动,既可获得食物资源,又能带来精神的愉悦,因此深受高句丽人的喜爱。

从野鹰到猎鹰,驯鹰有一个颇为复杂的“熬鹰”的过程。作家汪曾祺写过一篇《熬鹰·逮獾子》,介绍其法是:让鹰饿几天,不喂它食;然后用带筋的牛肉在油里炸了,外用细麻线缚紧;鹰饿极了,见到牛肉一口就吞下,驯鹰人把麻线猛然一提,牛肉提出并带出鹰肚里的黄油。这样反复几次,鹰肚里的黄油都拉干净了,鹰的野性就去了。另外,不让鹰睡觉,鹰一闭眼,就把胳臂一抬,鹰又醒了,其目的是让鹰烦躁,如此放飞出去,才肯逮抓动物。古代的驯鹰方法,与之或有区别,但大概也是如此。

集安长川一号墓壁画中高句丽人的猎鹰,是否为海东青,因为构形和画法较为写意化,尚不好作出判断。从形象和色彩看,圆头小喙,短翼长尾,棕褐羽毛(图2),与鹰科鵟属(图3)之一种较为相似。长川一号墓的时代,被学界定为公元5世纪末至6世纪初,壁画中的鹰猎题材画,应是我国鹰猎文化早期的图像资料,弥足珍贵。