■福建南平 支荣慧

碑派书法经典《瘗鹤铭》的早期研究较完整的著作竟出自一位帖派代表汪士鋐之手,不得不让人称奇。在清康熙五十一年(1712)冬,原苏州知府陈鹏年与汪士鋐等叫工人从江中捞起了残石,剔除表面的污垢得铭文八十六字,其中九字残缺。残石经缀合复位,于焦山定慧寺大殿左侧建亭妥善安放。汪士鋐所著《瘗鹤铭考》以陈鹏年所捞出石头为依据,放在书本的最前面,吸取了过去别人的精彩论断,特别是大量引用张弨《瘗鹤铭辨》中的内容,搜罗汇考可以说是非常详尽。

汪士鋐,清书法家、藏书家。字文升,号退谷,又号秋泉居士,今江苏苏州人。汪琬从子。康熙三十六年状元,官中允,入值南书房。他生平著述很多,尤其对考古研究特别勤奋,当时名公卿碑版很多都请他来写。少年读书刻苦,颇富才气,很喜欢书法,初学时广为临摹古人名帖,后宗法褚遂良、赵孟頫,晚年习篆、隶,与姜宸英齐名,时称“姜汪”,又与姜宸英、笪重光、何焯,称“康熙间四大家”。他深得执笔方法,书绝瘦硬与当时书法名家张照不相上下,很少有人比得过他。他曾题沈凡民印谱自称最初学停云馆《麻姑仙坛》《阴符经》,友人讥笑他的书法为刻在木板上的《黄庭经》,因此改学赵孟頫,可是学到的是他的柔弱,再变学褚遂良,学到的是他的瘦硬。晚年尚慕篆、隶,当时把李阳冰颜家庙碑额悬挂在墙壁上,玩赏临摹,但年纪大了,精力时间有限,没有很大进步。包世臣在《艺舟双楫》中把他的正楷列为“佳品”。除书法著名外,他收藏古籍也比较有名,所收藏古书数千册上万卷,其藏书处有“夷白轩”“松南书屋”“宝苏堂”,藏宋元名椠几种。藏书印有“夷白轩藏”“退谷汪士鋐”“越国王孙”“宝苏堂”“松斋”等。编纂诗文集《近光集》,著《瘗鹤铭考》《秋泉居士集》《全秦艺文志》《长安宫殿考》《玉堂掌故》等。

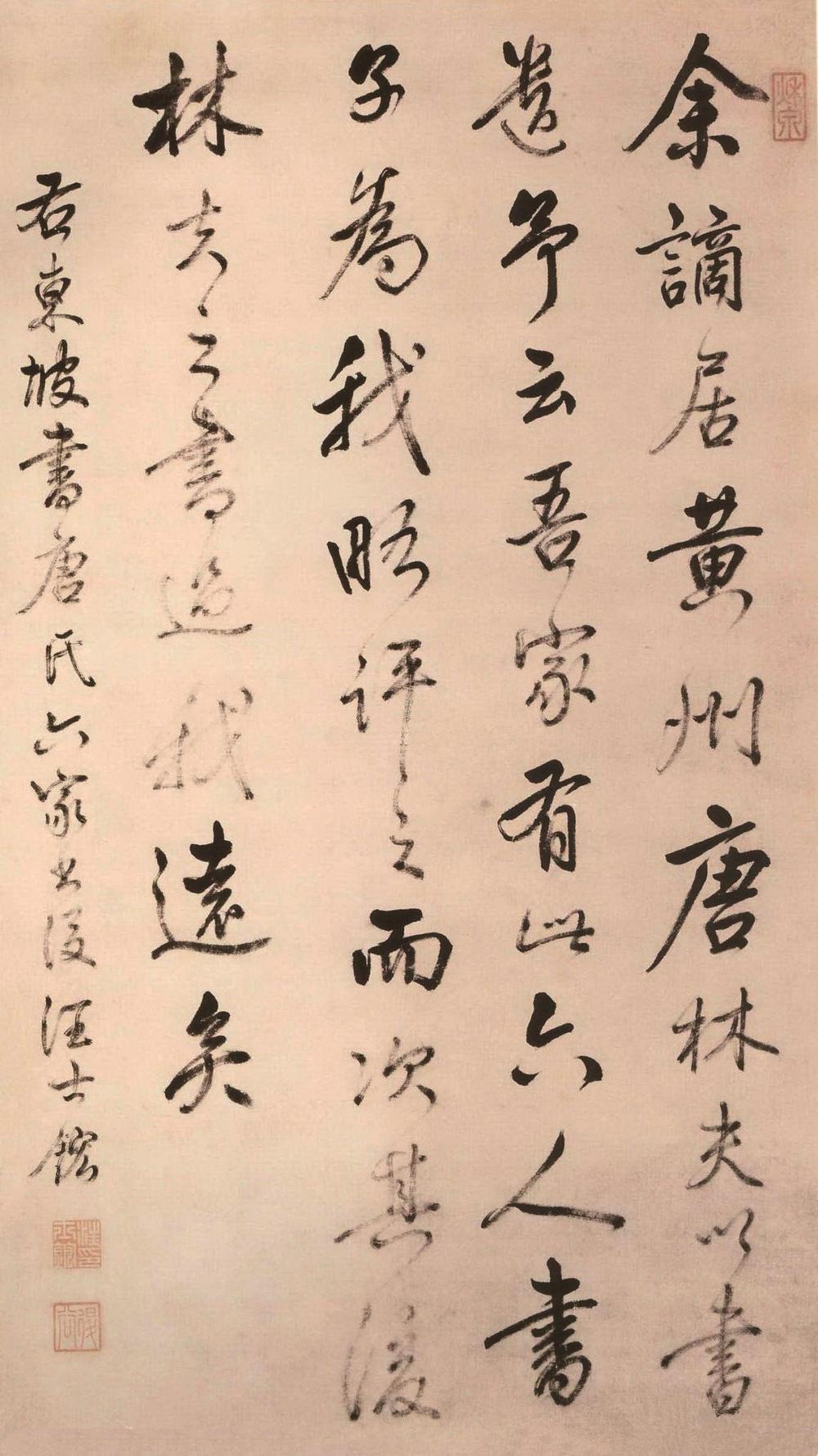

汪士鋐主要以行、楷书见长,存世作品中行书较多见。汪士鋐《行书东坡评语》(见图),北京故宫博物院藏,纸本,行书,纵91、横50.9厘米。轴书录苏轼“唐氏六家书”题语。此书瘦劲挺拔,疏朗有致,点画波澜翻飞,笔笔送到,有奇势,纵横自放,而分间布白均衡,非常得当,没有任何不妥之处。轴释文:“余谪居黄州,唐林夫以书遗予,云吾家有此六人书,子为我略评之,而次其后,林夫之书过我远矣。右东坡书唐氏六家书后,汪士鋐。”下钤“汪士鋐印”“退谷”印2方,引首钤“秋泉”印。无鉴藏印。《东坡评语》是汪士鋐书录苏轼写在《唐氏六家书》后的一段题语。文中“唐林夫”即宋代唐坰。从作品中看出较多的字以方笔入纸,厚实果断。行笔率意直往,能感受褚遂良秀俊与赵孟頫圆熟两种风格的融合,而最能打动人的,牵丝萦带而直至笔渴,沉雄有力,摇曳多姿,极富美感。如第三行的“其后”、第四行的“夫之书过我”等处。整幅作品来看,用的是浓墨,因此枯笔为多,墨色变化主要集中在黑色与枯笔之间相互交替。众所周知,用枯笔创作,难度很大,特别是要保证线条的质量。汪氏书法瘦劲的风格,与其善用枯笔是分不开的,作品中几处的枯笔瘦劲如万岁枯藤,耐人寻味,这是他的独到之处。第一行与第二行最后一字“书”并列在一起,通过一个字用枯笔,一个字用浓墨呈现黑色,颜色深浅不同,突出了变化。

清初书法仍承继明代帖学的余绪,由于康熙推崇董其昌书法,致使清代前期董书弥漫书坛,为一般帖学书家顶礼膜拜。汪士鋐的书法受到时风左右亦学帖。从汪士鋐身上我们可以解读清代书法帖学书法与碑学书法彼消此长,各领风骚,正说明了清初书法由帖学转入碑学之过程是渐变而非剧变。