■河南邓州 许满贵

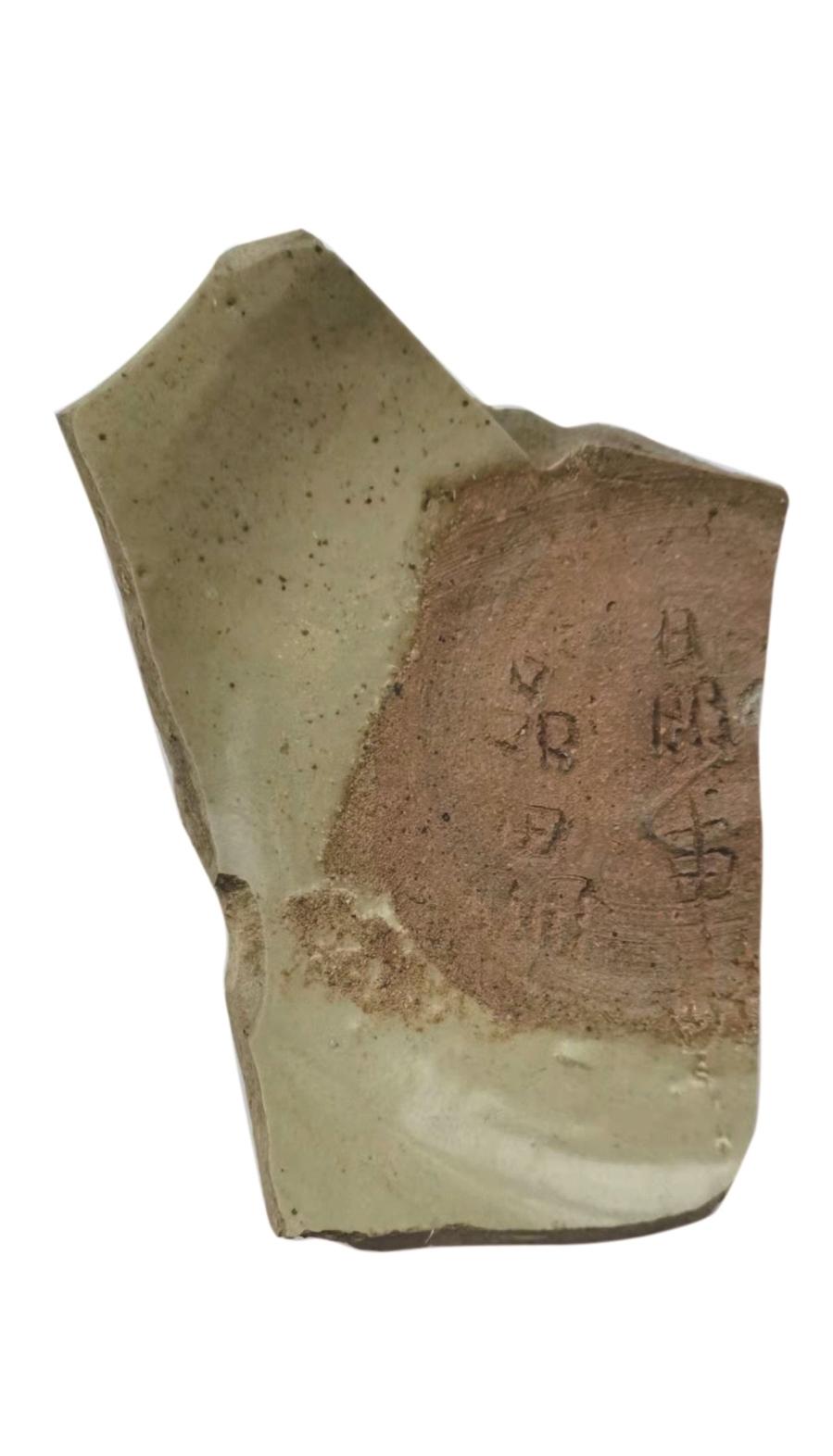

这是一片元代邓州窑青釉残盘瓷片(见图),口径14.3、高3.7、腹胎厚0.8、残足直径7、圈足高0.5、底足宽1.2厘米。盘面为青釉布褐色细米粒星点,残断面露灰胎;盘心圆不规整,呈火石红,周边流釉,显细砂粒和乱痕;盘心竖刻四字铭文:“晶轟品畾”。盘背施满釉,临足处露胎粘砂粒,残圈足底粗糙不平整、足沿旋有乱痕。综合釉色、器型、铭文、圈足等分析,符合元代粗犷风格的瓷盘特征。

瓷贵有铭。笔者曾就瓷片铭文,通过微信向中国古陶瓷学会会长、河南省文物考古研究院原院长、郑州大学博导孙新民请教。他回复:“这四字均为相同三字组合一字,是有文化人所为,不一定有特殊含义。是刻的吗?”笔者迅速将抄录的铭文“晶車品畾”四字重发过去。孙会长纠错:“第二字为轟”。

据查史料,东汉许慎《说文》:“晶,精光也。”徐灏曰:“晶即星之象形文。”欧阳修《秋声赋》“其容清明,天高日晶。”“轟”(hōng)字由三个車字组成。会意“轟”,依据古人书法省笔简化为“轰”。《说文解字》:“轟,群车声也。从三车。”本义:群车行驶声。《史记·苏秦传》:“轰轰殷殷。”“品”,始见于商代甲骨文,古字形从三口,表示众多。《说文》卷二《品部》:“众庶也。从三口。凡品之属皆从品。”“畾”,田间的土地,指古代一种藤制的筐子。异体字“壘”(筑土为营壘)、“虆”(藤蔓,盛土器)、“靁”(古同“雷”“垒”),通“礧”(推石自高处下击)、“磊”,磊落(正大光明貌)。

工匠心声,汉字文明。蒙古原无文字,成吉思汗灭乃蛮时,俘获在乃蛮部任职的畏兀儿人塔塔统阿。后来,命塔塔统阿依照畏兀儿文字母拼写蒙古语,自左向右竖写,并教授蒙古弟子,是为畏兀儿字蒙古文。元世祖忽必烈即位后,封授吐蕃喇嘛八思巴为国师,命他制作蒙古新字。元末人陶宗仪在《南村辍耕录》中列举了31种,清人钱大昕《元史氏族表》则列为23种。

元朝把治下人民划分为蒙古人、色目人、汉人、南人四等,并据其所处等级在为官、刑罚、禁令、赋役等方面作出了与之相应的政策或规定,这主要是因为蒙古统治者为维护其统治,必须防范其他民族的人。因此色目人主要作为雇佣军和官员被元统治者所器重,与蒙古人一起构成蒙元统治的主要力量。“君子端方,一见忘俗。”元朝统治阶级是蒙古人,汉人地位虽然低但是占大多数,蒙古人想要统治不得不“以汉制汉”,用汉族文化统治汉人,所以汉字也不可能取消。邓州窑遗老匠户在盘心竖刻四字铭文:“晶轟品畾”生僻字,可谓“幽赞太极,阐释元本”(晋·葛洪《抱朴子·嘉遁》)。

稽《元史》卷九十三、《大元通制·通制条格》卷二:元朝的手工业管理制度是“匠籍”制度,当时的手工业者称为“匠户”,匠户在户籍上自成一类,必须在官府的手工业局、院中服役,从事营造、纺织、军器、工艺品等各种手工业生产,由各局、院和有关机构直接管理。匠户职业世袭,非经放免,不允许随意脱籍,必须世代相袭,承当指定的工役。如果不肯入局、院服役,就要“痛行断罪”。自南宋至元朝,邓州地处宋金、金元、宋元征伐的前沿阵地,烽火连年,归属频变,腥风弥漫,民不聊生,直至州城荡然,人口锐减。残酷的战争,给邓州留下了巨大的战争创伤。元代邓州窑匠户烧造粗犷风格的残器瓷盘正是佐证。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。”北宋著名理学家邵雍《皇极经世·观物内篇》:“以目观物,见物之形;以心观物,见物之情;以理观物,见物之性。”以“目”“心”观物,均带有主观性,只能见到事物“形”“情”等表面的东西。而以“理”观物,却不带主观,所以能见物之性,认识事物的本质。也就是说,用眼睛观察事物,只能见其外部形状;用心观察事物,只能看到事物变化的情形;只有以理观物,才能洞察事物之本性。东汉许慎在《说文解字·序》云:“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古”,这是笔者阐释邓州窑青釉残盘铭文的初心。