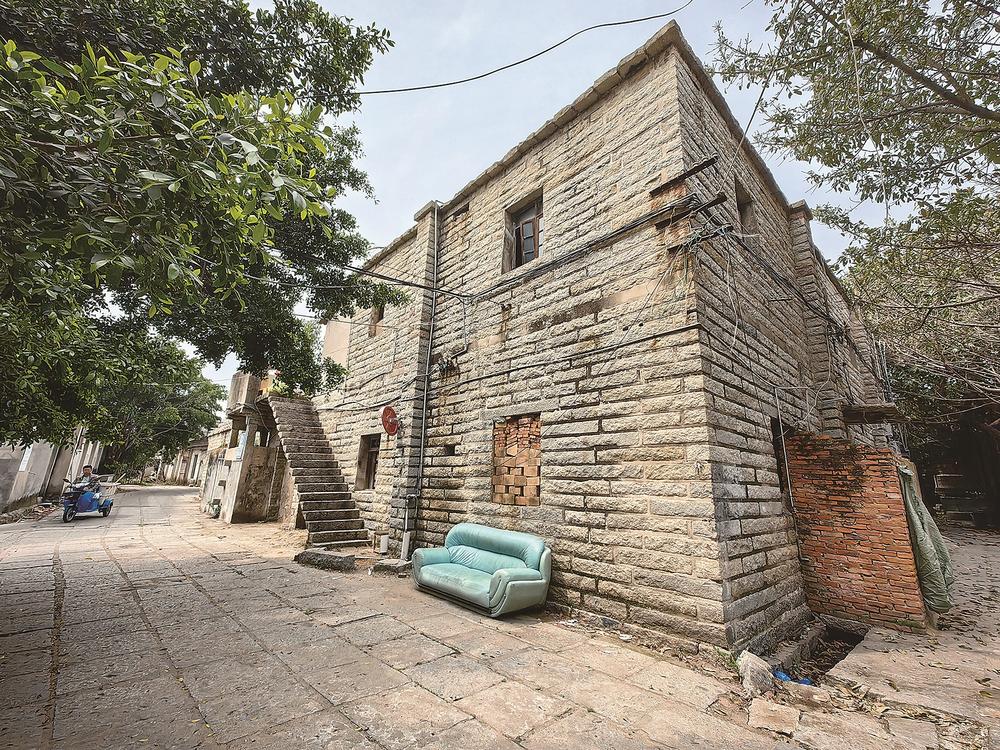

一侧是高楼大厦,一侧是充满历史韵味的石条厂房,逼仄、老旧、几分颓败……仿佛要把人带入旧时光隧道。东村瓷器厂,这座老楼房在石狮老一辈人的记忆中,不仅记载着这个城市的日新月异,也见证了五六十年前那段鲜为人知的雕刻时光。

据《石狮市志》记载,新中国成立前,石狮的砖瓦窑主要集中在塘边村、港塘村和塔前村。1956年,这些砖瓦窑公私合营并过渡为地方国营石狮建材厂。

老王是东村社区的老居民,从小就在这一带活动。据他回忆,东村瓷器厂在20世纪50—60年代只有3座瓦炉子,用来烧制古建筑地板砖、墙壁砖、瓦片砖等。“小时候经常看到厂里人进人出的,非常热闹。在我的印象里,瓷器厂一开始是以烧瓦为主。主要销往晋江地区,且购买的大部分都是有钱的侨亲。宝盖龙穴景胜别墅的部分砖瓦就是当年从东村瓷器厂购来的。直至1972年6月,原生产传统砖瓦的瓷器厂转产杯碗等日用瓷器,更名为晋江瓷器厂,且前往德化招募了一批技术员。”老王表示。

在老王的介绍下,笔者辗转找到当年瓷器厂的3位老员工,一位是林怡白,另外两位则是黄清洁、蔡美担夫妇。

来自“中国陶瓷之乡”德化的林怡白,在陶瓷艺术氛围的耳濡目染下,10多岁就开始学习陶瓷彩绘,积累了扎实的艺术功底。1972年,晋江瓷器厂投产时,招聘了一批来自德化的技术员,而林怡白便是其中一员。

“这里以前是彩绘车间,那里是加工车间,就在这个位置,早些年拆了。以前这里可热闹呢。”今年78岁的林怡白1972年进入瓷器厂,直至20世纪90年代瓷器厂解散。

林怡白回忆,那时候晋江瓷器厂是周边地区最早生产碗的,包括四寸半和五寸半的碗,大批量生产供应人们的日常生活。当时瓷器厂分有加工、成形、彩绘车间,林怡白负责的是彩绘车间。

年轻的林怡白将德化的陶瓷技术带到石狮,她不仅精心钻研彩绘艺术,也向一批学徒传授技艺。“刚来石狮的时候,我还小,一个小孩教着一群大人,也是挺有趣的。”林怡白说道,“老黄夫妇都是我的工友,他们觉得我资历最深,就算现在见了面都还会喊我一句‘怡白师傅’,让人怪不好意思的。”

彩绘这项工作既要求美术功底,也十分考验耐心。为了带出一批专业的彩绘工人,林怡白通常先画出几个图案样本,再手把手教学,为此付出了非常多的心思。林怡白介绍,瓷碗的彩绘工艺分为釉下彩和釉上彩,当时制作大碗所采用的工艺是釉下彩,装饰图案较为简单,多是画竹子、兰花、虾等,图案的笔墨轻重、色彩浓淡均有讲究,需要彩绘工人日复一日勤学苦练。“这非常考验彩绘师的功力,拿捏的力度一定要掌握好,否则很容易碎。”林怡白介绍道。

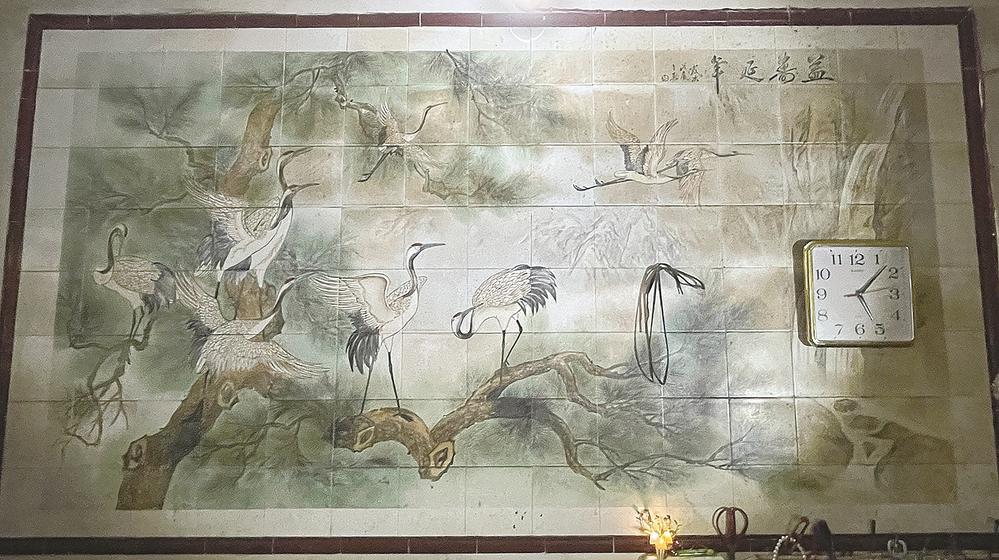

20世纪80年代,闽南一带流行起瓷砖画,瓷器厂转而生产瓷砖,林怡白所在车间继续承担着彩绘任务。和瓷碗彩绘不同的是,大面积的图案需要更高的彩绘技艺,瓷砖的图案一般由客人定制。例如厅堂正中的墙面多用福禄寿图案,两边配有山水、花鸟图。从事彩绘工作数十载,林怡白的作品走进许多闽南人的家中,成为一代代人的生活记忆。在她的带领下,笔者在华南社区一带不少居民家中看到当年瓷器厂制造的瓷砖墙画,包括林怡白家中也都还留存着这样的瓷砖墙面。

由于瓷器厂产量逐年下降,1989年该厂停产解散。如今,瓷器厂旧址,当年用作车间、宿舍楼的石头房依然留存,建筑内的窑址已不复存在,但林怡白和黄清洁夫妇至今仍对当年的生产景象记忆犹新。那段关于瓷器厂的故事,随着我们踩在石头上的脚步声消失在路的尽头,然而时至今日厂房里似乎还依稀飘荡着缕缕瓷香。

(陈嫣兰/文 郭雅霞/图)