■河南新乡 杜玥

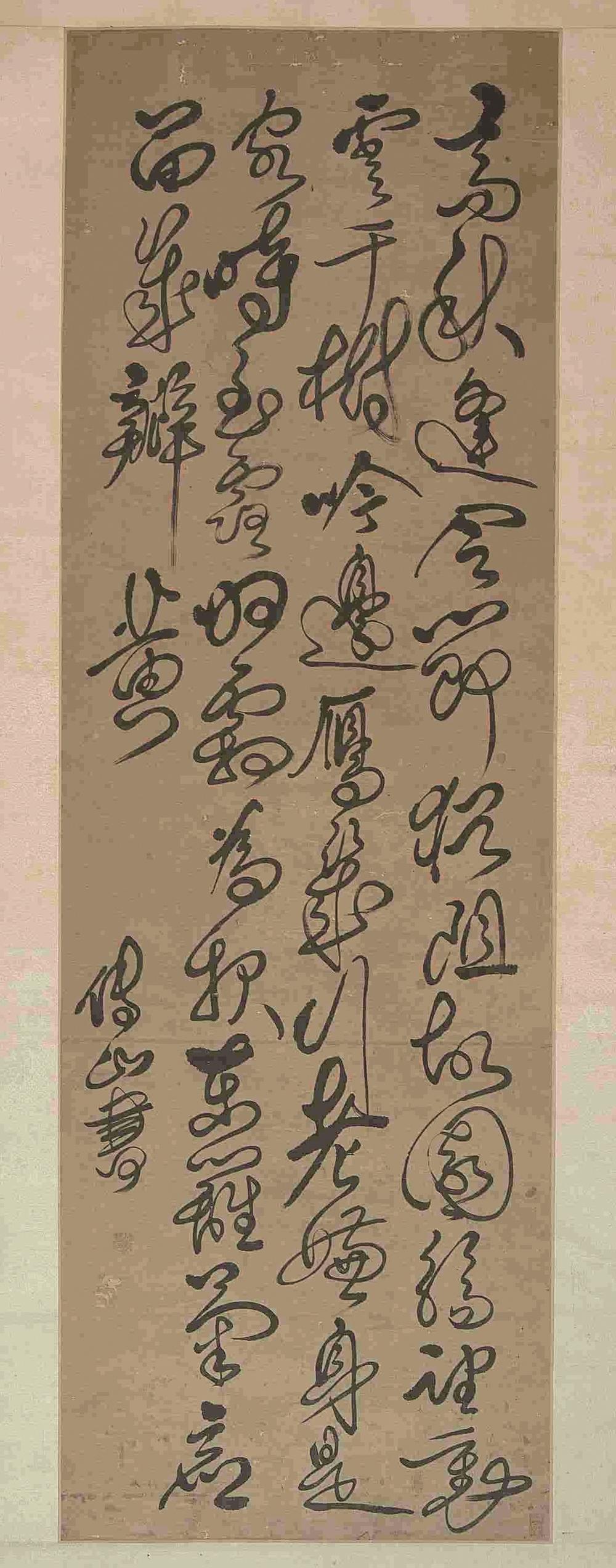

新乡市博物馆所藏的这幅傅山草书五言诗轴(见图),纸本,立轴,纵125、横64厘米,为国家二级文物。其内容为明代诗人郑学醇所作的《客中九日》,诗文为:“高秋逢令节,犹阻故园觞。望里云千树,吟边雁几行。老嫌身是客,时至露为霜。为报东篱菊,应留几瓣黄。”穷款:傅山书,无钤印。傅山喜好落穷款,即只题姓名,如“山书”“真山”“傅山书”等,无法判断书作的具体纪年,也没有其他可参考的信息,不利于傅山草书研究工作的开展。

该幅草书五言诗轴,线条连绵,结字多圆、曲,字有正欹、大小之分,墨有浓淡、干枯之别,但整体气韵贯通,连绵流动,跌宕起伏,有一泻千里之势,体现了书者精湛的书法技艺与强烈的内心情感。

傅山,山西太原人,初名鼎臣,字青竹,后改为青主,号真山、朱衣道人、侨黄等,生于明万历三十五年(1607),卒于清康熙二十三年(1684),为明末清初人士。傅山善诗文,精书法,通医术,时人称其“字不如诗,诗不如画,画不如医,医不如学,学不如人”,且其有浩然正气,明清鼎革而不屈服,志行贞刚,梁启超将他与黄宗羲、顾炎武、王夫之、颜元、李颙称为“清初六大师”。

傅山在中国书法史上有着崇高的地位。其书法诸体皆能,无一不精,且能融会贯通,摹古创新,自成一体。坚贞的性格、精湛的书法技艺和山河鼎革的遭遇,加之明末思想的解放,最终形成了傅山独特的书学理念。傅山在《霜红龛集》中的《作字示儿孙》一诗中,告诫儿孙“作字先作人,人奇字自古”,他将做人视为学书第一要务,并终生践行,以自己的经历为该理念做出了极好的注释。然而该理念将人品和书品紧密连接并画上等号,具有一定的思想局限性。傅山最为著名的书学思想是其“四宁四毋”观,即:宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排,这和他追求的“天机自然”相辅相成。

傅山身处晚明书法革新的时代,他的草书承袭了徐渭、张瑞图、王铎等人的风格,掀起了巨幅草书的狂澜,并对后期碑学的兴起有重要的影响。他的草书用笔连绵,线条缠绕不断,一泻千里,气韵连贯,以此来表达作书者内心强烈的情感。草书结字多以圆、曲为主,这与其连绵的线条密切相关。傅山注重书法作品的整体布局,强调字与字之间的位置和对比,并将相邻的几个字通过连绵的线条连带组合,通过圆、曲的结字,字与字、行与行之间都产生变化,增强了草书的视觉冲击力。