■安徽安庆 姚悦

清代诸生周二学在所著《一角编》自序中有云:“余鉴阅二十年,晋唐遗墨希于星风,即宋元名品亦罕得寓目……”周氏所言,颇为中肯。可以看出,宋元书画名品宝迹,至清代,也可说是难得一见。若能经眼寓目,则眼福不浅矣!南宋宁宗(赵扩,南宋第四位皇帝)时期,绘画大家“马夏”(即马远、夏圭),其二人有一雅号,被世人尊为“马一角”“夏半边”。这其中,在山水笔墨的用水上,夏圭能擅其胜,笔墨画境开阔无际,世人所尊“夏半边”一说,也只是一个“说词”而已。

夏圭(生卒年不详),字禹玉,临安(今浙江杭州)人,著名画家,宫廷画院待诏“南宋四大家”之一,与马远齐名,世称“马夏”。其早年画人物,后专攻山水。其画风精逸,笔墨画境深远,颇受宁宗赏识,常侍奉御驾现场作画,博得龙颜大悦,赏赐金带以示厚爱。由于帝王的喜爱,宋画院为了完善统治者的需求,广泛挑选英才。宫廷在选才上,皆有着十分严格的入院标准,一时间,各路民间能工巧匠云集临安,尽显各自才能,通过内府的精心筛选,入选招募千余名画师工匠,可喻声势浩大。画师能工们进是进来了,朝廷养着发给俸禄,大部分人也只是供奉等待,想御前伺候,机会几乎是零,多数人也只是虚个供奉内廷之名,而白白耗了自己一生。所以说,“好运不乱给”,这夏圭不仅画画得精湛,而且命也特好,故而,“四大家”之名,那可不是白给的!夏圭山水,师法李唐,同时汲取范宽、大小米(米芾、米友仁)的艺术风格。他师法这几位大家,学习各家笔墨路数,李在皴法上笔墨独特,范于点苔上运用巧妙,而米家父子在没骨水气的创新上,独树一帜,可以看出,夏圭无愧是一位山水集大成者,将数家笔墨精华融会贯通。夏圭山水多蓄用水墨,喜以秃笔为之,落笔雄放苍浑,淋漓畅快,润染水分量足而不失混沌。其下笔较重,然颇见层次分明,水墨交融之特殊效果,画家笔墨之艺术思想,在此运用上非常成功。用秃笔写大斧劈皴,是他在前人所绘基础上,又一风格亮点。将水墨技法上升至“淋漓痛快、墨气袭人”之境,的确“前无古人,后无来者”。

人们称夏圭为“夏半边”,多指的是绘画构图,此也说明,画家通过写生及对大自然中的涉外观察,认为画山水就是对“计白当黑”的深刻理解,也就是“虚”与“实”的巧妙互用。画山水本突出的就是自然之画境,简洁留白的画面,让笔墨中,增加无边无际的山间空灵。我们决不能单纯理解,“夏半边”就只会画“半边”山水,为什么我们常说“画境”,这个“境”,就是说,你不能把画画得“太满”或“太具体”来相互混淆,那样画出的画,也不合古法,更达不到山水画的笔墨意境。由于夏圭山水真迹的珍罕性,一般多珍藏于内廷或大博物馆机构中,民间几乎鲜见。《钤山堂书画记》载:“夏圭《溪山无尽图》,匹纸所画,长四丈有咫,纸墨皆佳,精神焕发,神物也。图藏石田先生家,后归陈道复氏,复在吴中徐默川家,余屡获见之。”此画流传有序,层层递藏,堪为宝物。

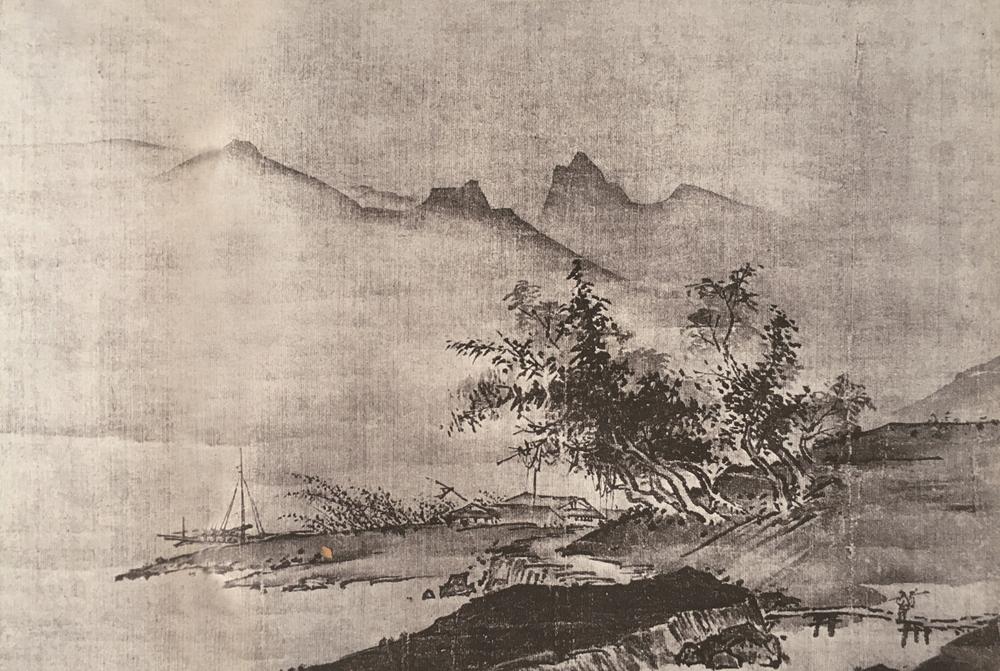

这幅夏圭《江头泊舟图》(见图),就是画家极具代表性的一幅精品画作。扑面而来的就是画家笔墨的画中之“境”,这个“境”就是大自然中的山林气象。我们经常所说画面的“空灵、空旷”,而在这幅画中,画家将“空”和“灵”,表现得淋漓尽致。画分传统的“远、中、近”艺术构图,所不同的是,画面构图左虚右实,近所用的就是其秃笔浓墨横扫的大斧劈皴,中心画面略为丰富,有停泊的小舟,数间隐显的茅舍,几棵歪脖子大树,左右倾斜,顾盼有致,画中点睛,就是行走过桥的渔民,那份悠闲惬意,鱼篓满载而归,火中鲜汤烹煮,再沽上二三两老酒,美美呼呼地睡上一觉。远山水墨淡淡一抹,云雾缭绕,空旷无际。可以看出,画家本就是“画境”中人,从生活中走来,再回归生活中去。