■江苏镇江 张剑

六面印是魏晋南北朝时期盛行的一种印章款式,因一印具备多种印文,可以适用于不同的用途,而为学者们关注,全国目前见于记录的有100多件,但具有特殊意味的道教印稀见。1966年4月江苏镇江丹徒焦湾侯家店东晋墓出土的一枚道教六面印,曾引起学者们的关注。这是一枚内容丰富的道教用印,对认识早期道教的相关情况颇有裨益。

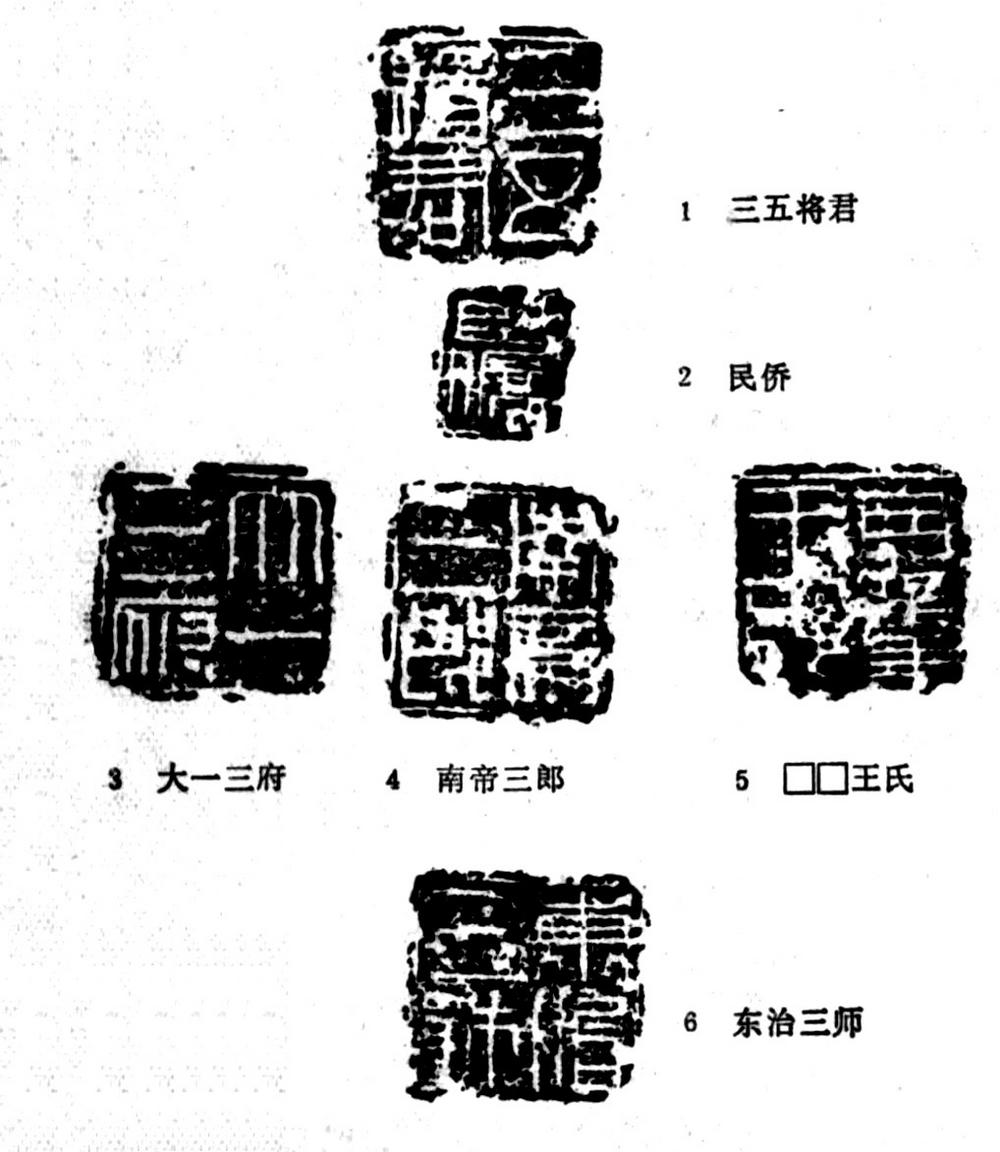

该印(见图)现藏镇江博物馆,连钮通高3.3、印面边长2厘米,铜质,方形,方直钮,钮下端一圆穿。印文为阴刻篆文,皆有边框,天印“民侨”,地印“南帝三郎”,前印“三五将君”,后印“东治三师”,左印“大一三府”,右印 “□□王氏”。该印文具有规范性和实用性,似与稍晚些陆修静、寇谦之等人清整道教,力图使其士大夫化前后呼应。笔者试着对这枚道教六面印进行解读:

天印“民侨”,右印“□□王氏”,墓主的名字应为“王民侨”。镇江是六朝衣冠南渡后的重要移民城市,王氏是琅琊世家,衣冠南渡,留在江南,广为流布,茅山脚下,仍为大族,隐隐传递着墓主移民的信息。

地印“南帝三郎”:道经传说中没有此神,翻阅道教常用印谱也未见相关印迹现身。但道经中叫三郎的却不少,比如“天雷威雄三郎”“神雷望江三郎”“水雷玉泉三郞”等,这个称呼可能为民间俗神与道教神灵的调和物。

前印“三五将君”:三五在道经中多有记载,但三五的含义不一,主要是对三五的解释,比如三者在天为日月星,在地为珠玉金,在人为耳鼻口,名曰三生,天地人凡三,各怀五行,故曰三五,其常精也,释为三五是贯通天地运行的枢纽,掌握造化玄机的钥匙。在奇门中三是生门,五是死门,因此三五指代生死。三五将君似是掌握人生死的天神,此印可能为道士用来行三五禁术时的法器。

后印“东治三师”:五斗米道成立后设治,主要分布在川陕区。东汉后期,道教二十四治逐渐形成规模,成为较为完整的教区组织系统。在天下大乱、民不聊生的年代里,借神灵保佑的托词,用道民命籍制度取代了朝廷的户籍制;用宗教道德作为教民的行为规范;用征收信米的方式取代官府的税收,逐步使二十四治成为政教合一的组织形式。与此同时,教区倡导平抑物价,讲究诚信,兴办实业,开拓盐井,兴修水利,发展水陆交通,发展农业,解决教民的温饱问题,实际上行使着政权的作用。东治具体指的是哪一治暂没考证到,东治三师学者们认为可能指代道经中常见的度师、籍师和经师,也有人认为可能指太上无极三师君三张(张陵、张衡、张鲁),此处暂作引玉之砖吧。

左印“大一三府”,大通太,太一是天界最高神,寓为早期道教神灵统治之处。

该印的具体使用方式,尚待进一步考证,但有学者认为,六面印是东晋南朝用来封缄纸质信函的,尽管六面印属于私印范畴,该印有道教印信的痕迹,这枚印所传递出的当是它面对道教文书时多方面的使用之途。