■江苏镇江 张剑

康熙四十二年(1703),福建上杭华氏家族重建祠堂。族人荐举21岁的华喦为祠堂正厅绘壁画,地方乡绅们却以他出身卑贱为由一致反对。华喦不服,晚上偷偷溜进祠堂,点着蜡烛在正厅奋笔挥毫,抢先绘好“高山云鹤”“青松悬崖”“水国浮牛”“倚马题诗”四幅高难度画作,一时传为美谈。

随后,华喦愤然离乡出走,最终走进扬州,成为“扬州八怪”之一。

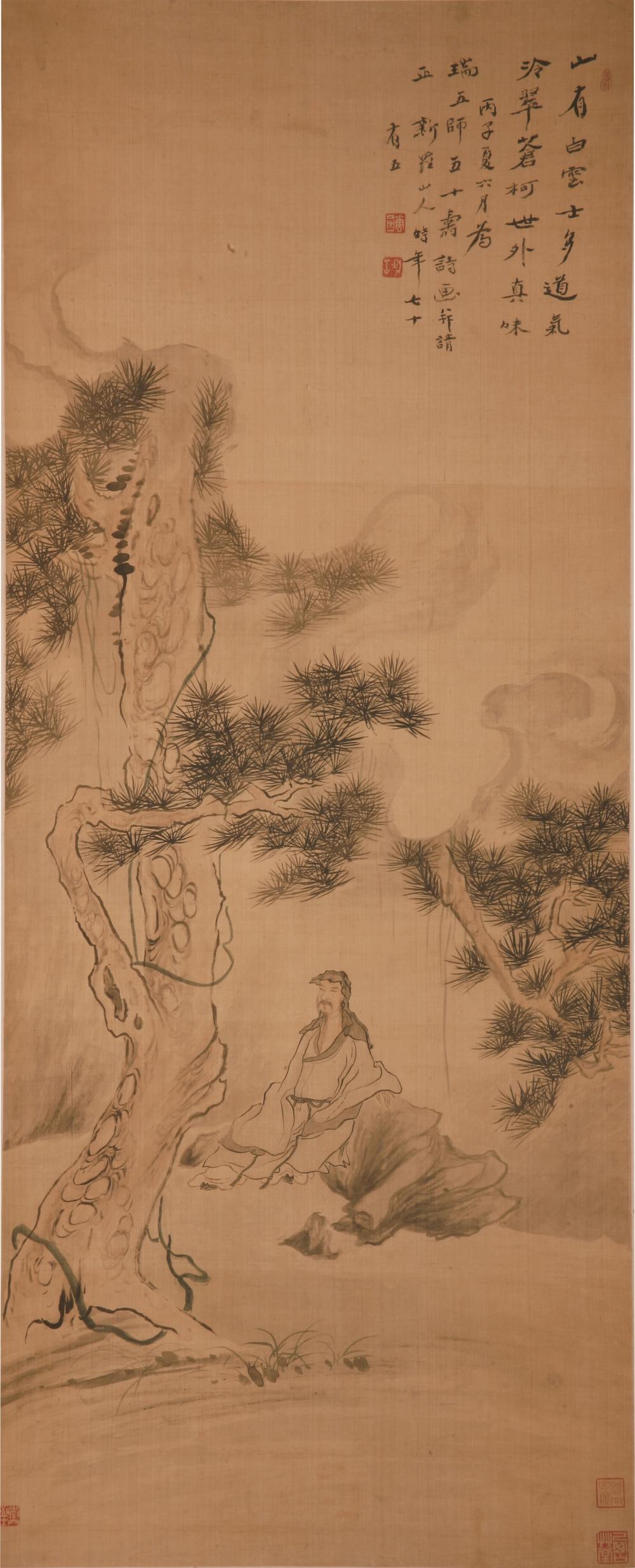

华嵒之画,其山水、人物、花草、禽兽、鱼虫,皆有很深造诣,是一位富有创新精神、成就卓著的画家。镇江博物馆收藏唐寿民捐赠华嵒《听松图》一轴(见图),绢本,画心纵104.5、横42.5厘米。画右上角题款:“山有白云,士多道气,冷翠苍柯,世外真味。丙子夏六月为瑞五师五十寿诗画 并请正 新罗山人 时年七十有五”。钤“华嵒”白文方印、“秋岳”白文方印。右上角钤“眉州”朱文葫芦形印。画上另有收藏印三方。

《听松图》以兼工带写的小写意手法入画,构图新颖,线条蕴润挺劲,似绵里藏针,笔墨简逸生动。中国古代绘画,松树是山水画中常见的题材,松枝傲骨峥嵘,四季常青,画家们常借松树来比喻人品的正直高洁。松树历严冬而不衰,万古长青,亦是长寿的象征。整幅作品画面奇峭隽雅,松涛风动,高士在树下聆听自然之语,情景交融,意境含蓄。画面构图狭长,造成天高地迥的视觉效果,衬托人物孤寂的内心世界,天地悠然。

华喦(1682—1756),福建临汀(今上杭)人,一作华岩,字德嵩,更字秋岳,号白沙道人、新罗山人、东园生、布衣生、离垢居士等。一生布衣,老年自喻“飘篷者”。

华喦少时艰难,因父亲早故,家境贫寒而辍学去纸坊当学徒,常用纸坊废弃的破损纸张自习绘画,爱之入迷,渐谙画技。1703年之后,曾在杭州十年,结交了徐逢吉、金志章等众多文人知己,观赏到一些古今名画,对他的创作生涯影响深远。随着阅历的增长,华喦深感自己读书少、学识浅、画艺粗,于是发愤精进。远师南宋画家马和之,近学明末清初画家陈洪绶、恽寿平、石涛诸家,认真研习宋、元、明各大家的绘画技法。同时,学诗学字也苦下功夫,大大提升了修养内涵,促成他由开始的画工画家转变为文人画家。

雍正元年(1723),时42岁,华喦从杭州转到当时经济、文化发达的扬州,寓居诗人员果堂等家中,先后结交了金农、高翔、李方膺、郑板桥、张瓠谷、李志然等画家文人,还结识了马曰琯、马曰璐兄弟等盐商巨子,彼此交流切磋,诗画酬答。此后画艺突进,人物、山水、花鸟、草虫、走兽等,无一不精,在意境、构图、技法各方面都更臻完美,终成一代名家。

华喦花鸟画最负盛名,人物画成就亦突出。他吸收明代陈淳、周之冕,清代恽寿平等诸家之长,善于捕捉自然生物中的天趣和人们真实细腻的情感体验,将花鸟的动人姿态和感受中丰富的情趣融为一体,其人物画得益于陈洪绶、王树毂、马和之,自成一种简笔画法,形象有所夸张而又不变形,简练生动,个性鲜明。

《听松图》作于丙子年,即清乾隆二十一年(1756),为华喦去世前作品,弥足珍贵。从画中不难看出,华喦作画认真严谨,精心锤炼,惜墨如金;善用粗笔、渴笔作画,以简取胜,笔意纵逸超脱,设色清丽,形象生动逼真,力追古法,不求妍媚。可见,其传世佳作被世人奉若珍宝,绝不偶然。