■福建南平 支荣慧

人无完人,明代书法家丰坊一生玩世不恭,但他并不一无是处,他的书法作品历来备受人们推崇,最擅草书,善于用枯笔,腕力极健,这是他的过人之处。徐渭在《徐文长集》中赞扬丰坊:“丰考功晚,而跌株连臂,于书无少妨。”

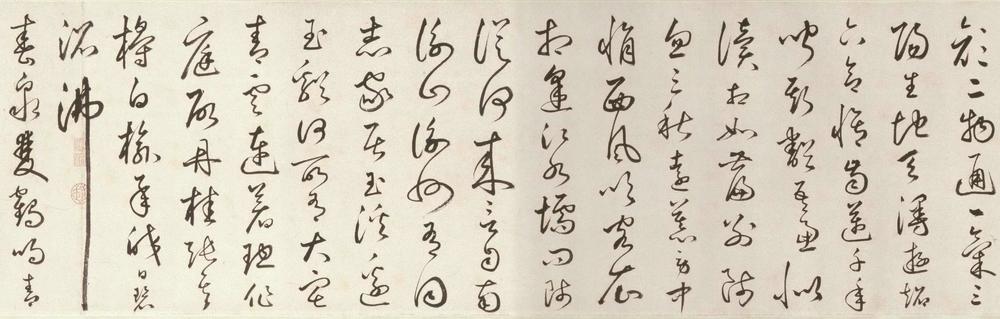

北京故宫博物院收藏的这幅丰坊《草书自书诗卷》(见图),纸本手卷,纵33.4、横772.5厘米,共124行,自识9行。该卷书年款“丁未二月十四日”为明嘉靖二十六年,丰坊时年56岁,正是年富力强,在艺术上逐步趋于成熟的阶段。钤“丰氏人翁”“南隅越客”“晋云郡开国侯裔”“丹山赤水”等印。尾纸有范永祺题记一段及“竹初寓目上”等收藏印8方。

丰坊在此卷自识中写道:“嘉靖丙申之春余得痿疾,遇异人纯古师起之,师言谢州廖玉溪亦志斯道,为赋长篇以寄。泉比部索书大草,因录以请益焉。日日天朗风和,笔纸精洁,恨病余臂弱,未足酬来命耳。”这段话点出了这件作品的来历,是由于丰坊在嘉靖十五年春天曾得一场重病,一位高明的医生治好了他的病,他非常感激,因此做了一首长诗作为答谢。事隔十年之后,他的另一位朋友特意来信请他书写大草,丰坊便录写了这首长诗相赠。从作品的跋语来看,他在书写的时候,心情非常舒畅,以腕力大引以为豪。但遗憾的是,丰坊的身体状况不佳,显得虚弱,因此对这件作品并不十分满意。

此卷书法得“二王”笔意,腕力沉着。结体疏朗清爽,欹正俯仰自然,布局高低、伸缩错落有致,富于变化。行笔徐弛相济,有时迅如疾风,有时频频顿笔,顾盼生姿。笔法流畅秀润,如锥画沙,用笔功夫极深。孙过庭《书谱》云:“草乖使转,不能成字;真亏点画,尤可记文。”这说明,对于草书而言,笔画的使转是最为重要的。尽管丰坊对自己的这件作品并不十分满意,但从作品本身来看,还是达到了一个较高的水平。主要表现为,线条有着强烈的动感,字与字之间的呼应、牵连非常自然。无论是单个字的造型,还是通篇的气势,都处理得恰到好处,显得非常和谐统一。如图中第10行的“衡山衡州有同”六个字,每两字都是首尾相连、浑然一体,而间隔部分又是笔断意连、上下呼应。图中第11行“志家居玉溪边”六个字,虽然每个字都是独立成形,却是结体或平或险、笔画或简或繁、点线或轻或重,实现了变化中的统一。在追求灵动、婉转的同时,丰坊也注意到了局部的调整和变化,意在增强整篇作品的节奏感,如图中第12、13行“玉溪何所有,大宅青云连”,既有连绵不断的缠绕之笔,也有斩钉截铁的方折之笔。此外,整件作品中又有极为抒情的纵逸之笔,如图中第16行的“沸”势如破竹而又戛然而止,极富才气与功力,没有底气是不可能写出如此真率之笔的。这种有意和无意中的安排,使得整幅作品富于变化、富有节奏,增强了作品的艺术感染力。图中第1行的“通”、第3行的“迈”、第13行的“连”走之底,捺平且往上钩,这是丰坊的书法符号,换句话说,是他独门武功,即个人风格。第9行开头两字“从何”、第10行头两字“衡山”,牵丝连带往同一方向,线条粗细角度没有什么变化,是作品不完美所在。

不言而喻,丰坊与他之后的王铎、傅山还是有一定的差距,有线条粗细的变化、结体的欹侧、整件作品枯湿浓淡的处理等,这都是与整件作品的视觉冲击力有关系。他的同时代人,也是以草书见长的詹景凤曾对其书法做过这样的评价:“道生书学极博,五体并能,诸家自魏晋以及国朝,靡不兼通。规矩尽从手出,盖工于执笔者也。以故其书大有腕力,特神韵稍不足。”明陶宗仪《书史会要》中也说:“坊草书自晋、唐而来,无今人一笔态度,惟喜用枯笔,乏风韵耳。”从这幅《自书诗卷》来看,的确存在笔力有余而风韵不足的弊病。尽管如此,一般人也是难以企及的,丰坊其人在书史上应占有一席之地。