■湖北武汉 李笙清

“长江万里涌金鳌,屹立中流气势豪。直下放教根脚稳,任教八面起风涛。”宋代诗僧释普度曾在镇江府龙游禅寺出家,他写下的这首《金山修砖岸》,描绘的是镇江金山护堤砖岸面对长江浪涛根脚稳固而“屹立中流”的情景。标题中提到的砖,是一种用土坯烧造而成的建筑材料,从古至今仍在使用。大约在战国晚期,古人发明了一种表面有模印图案、立体感强烈的画像砖,采用绘画、雕刻、印制等多种技法制作而成。这种充满装饰意味的砖主要被用于地上建筑和砌筑、装饰墓室,尤以墓室为主,用作墓壁装饰。画像砖在“事死如事生”厚葬风气盛行的汉代开始盛行,三国两晋南北朝时期,画像砖的制作水平有了一定提高,图案纹饰亦更加丰富,到隋唐时期趋于衰落。

两汉时期的画像砖基本上以大块空心砖为主,主要集中分布于今中原及南阳、鲁西南与苏北、成都平原和陕北四大区域,南北朝时期的画像砖墓则主要集中于南朝统治的南方地区,以体型较小的实心砖为主。襄阳地处南方的汉江中游地区,1984年首先发现襄阳贾家冲南北朝画像砖墓,之后又在襄阳域内的襄阳城、樊城、谷城发现并发掘了10座画像砖墓,出土了大量的画像砖,均收藏于襄阳市博物馆。这批画像砖形制主要是长方形、方形和梯形,在砖的平面、侧面和端面模印植物纹、动物纹、宗教人物纹及法器、历史故事等图案,具有极高的史料价值和艺术水平,其中充满孝文化色彩的画像砖尤为珍贵。

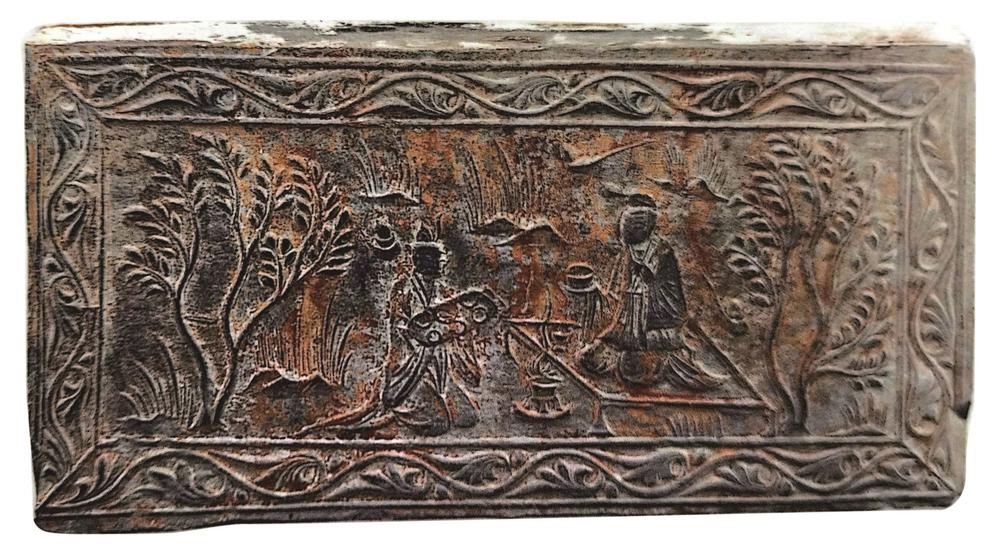

南朝“汉文帝亲尝汤药侍母”画像砖(图1),长36.6、宽19.2、厚6.2厘米,1984年2月出土于襄阳城西南贾家冲南朝墓。画面为汉文帝刘恒亲尝汤药侍奉母亲薄太后的孝行故事。汉文帝刘恒即位后,对生母薄太后奉养无怠,以仁孝闻名天下。薄太后身体不好,一病三年,刘恒贵为天子,却能衣不解带地照料母亲,每次煎熬的汤药,必须亲自尝过才端给母亲服用。他的孝行之举被元代郭居敬编录在《全相二十四孝诗选》中,并以诗赞之:“仁孝临天下,巍巍冠百王。莫庭事贤母,汤药必亲尝。”成为弘扬中华孝道美德的生动题材。砖面四周以忍冬纹为边框,框内以山石、草叶、树木、莲瓣为辅景,主题纹饰为“亲尝汤药”孝故事:一头裹幅巾、身穿交领宽袖衫的老妇(薄太后)跪坐于右边床榻上,身躯微微前倾,右手端着一钵,面目慈祥安然,看着跪在榻前的一个侍者打扮的男人(汉文帝刘恒)。侍者头束椎髻,身着交领宽袖衫,双手托着盘子,上面放着碗盏,目光看向老妇,其小心、恭谨的神情一览无余。图案刻画生动细腻,通过对老妇左手捂住胸口的描绘,引申出老人病中的不适,而通过老妇手中端着的钵子,刻画出刘恒亲尝汤药的孝行。

南朝“蔡顺闻雷泣墓”画像砖(图2),长37.5、宽19、厚6厘米,2007年3月出土于襄阳城西南清水沟南朝墓。此画像砖周边边框饰忍冬纹,右上角模印阳文“蔡顺”二字铭文。只见画面中间耸立一座圆形坟墓,坟上长满青草,一人头戴幅巾,身穿交领宽袖衫,正跪拜于墓旁。他面向坟墓,双臂环抱,嘴唇微张,似乎在安慰先人,状极虔诚。一只体形健壮的猛虎呈蹲坐状,居于人与坟墓之间略上的空地。画面左侧上方,有八个椭圆形串珠组成的圆圈图案,圈内立有一只双足凤鸟,象征太阳和星辰。画中另装饰有卷云、山石、树木、草叶等纹饰。看铭文和画面意境,反映的是“蔡顺闻雷泣墓”的孝行故事,出自《后汉书·蔡顺传》中的一段记载:“母平生畏雷,自亡后,每有雷霆,顺辄圜冢泣,曰:‘顺在此。’”蔡顺,字君仲,东汉人,自幼丧父,事母至孝。他的母亲平生怕雷,去世后,每当雷声响起之时,蔡顺就守在母亲墓边。在郭居敬《全相二十四孝诗选》中,收录的是蔡顺的另一则孝行故事“拾葚供亲”,而“闻雷泣墓”的主角却变成了三国末魏国人王裒,并以诗“慈母怕闻雷,冰魂宿夜台。阿香时一震,到墓绕迁回”赞之。两则孝行故事内容大致相同,可见历史上有些孝行故事多有雷同之处,在不同的典籍上有着不同的记载。这块画像砖纹饰繁而不乱,主题鲜明,雕刻细腻,凹凸有致,立体感十分强烈,增添了画面的动感。

“孝”是中华民族传统美德之一,中国人历来崇尚“百善孝为先”,以孝行作为一种为人处世的道德行为规范,以至于形成源远流长的中国孝文化,而自古流传至今的二十四孝等传说故事,更是中华孝文化的精髓所在。这两块画像砖上的孝行故事,见证了古代先民对孝文化的高度认知,令人肃然起敬。