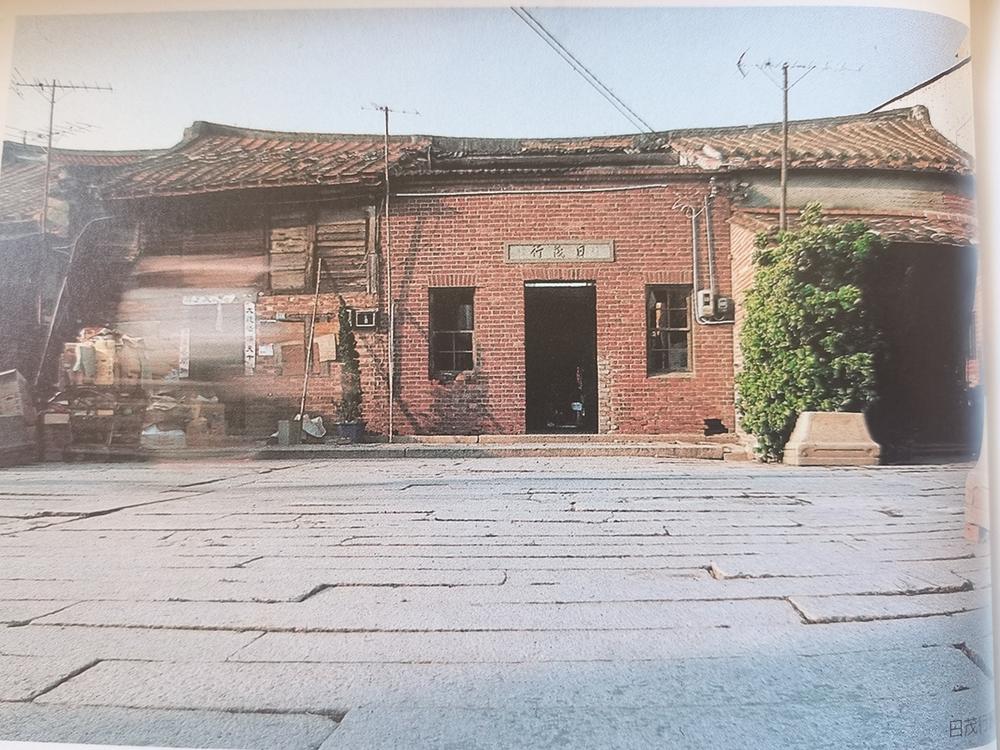

位于永宁西门外的一座大夫第,建于嘉庆21年,大家都称它为“永宁大夫第”,它的主人是日茂行的创始人、当时永宁首富林振嵩。为什么说他是首富?为什么他所建造的家宅被称为“大夫第”?今天就让我们走进这座大夫第了解它的前世今生。

创立日茂行 蒸蒸日上

林振嵩,永宁西门外人,生于清雍正九年(1731),卒于嘉庆三年(1798),其12岁丧父。林振嵩娶了两位妻妾,生有七子一女。清乾隆三十年(1765),林振嵩从永宁渡海往台湾经商,经营货物贸易,于鹿港创立“日茂行”商行。乾隆四十九年(1784),鹿港成为正式港口,并与泉州蚶江对渡通商,是当时继开通厦门港口后第二个由官方设立的与大陆通商的重要港口,两岸的商贸往来达到前所未有的繁荣,日茂行也大大受益,成为泉郊最大的商行。

当时,行指商行,郊是由商行所组织的同业公会。昔日的鹿港共有八郊,而泉郊与厦郊是鹿港最早成立的郊商。日茂行是泉郊中最大的一个商行,主要贸易货物有米、糖、樟脑、布匹、中药材。后来日茂行获得鹿港贩卖盐的资格,于是,自乾隆至道光,林振嵩家族成为鹿港的首富,也是永宁的首富。

自古以来, 盐属于国家专营项目。为什么林振嵩能获得贩卖盐的资格?乾隆五十一年(1786),台湾发生林爽文事件,林振嵩率领二子文会、三子文濬及侄子文凑等招募义军随行,并捐助军需,克复鹿港。因林振嵩支持朝廷平定暴乱有功,而获得在鹿港贩卖盐的资格。次年,福康安率军赴台平乱,从鹿港登陆,得到日茂行林家的热情款待,日茂行也因此包办了清军的后勤补给生意,使得林家的财势得到进一步巩固。

乾隆五十三年(1788),林振嵩因母亲去世,回泉州奔丧,后定居泉州。日茂行的经营由林振嵩三子林文濬(又名林元品)接手。林文濬接手经营鹿港日茂行,秉承其父林振嵩的风范,善于经营管理,使日茂行的营运蒸蒸日上,并积极参与地方公益,将日茂行推向巅峰,在日茂行家族中扮演着重要的角色。

乐善好施 为后人传颂

林振嵩飞黄腾达后,不忘回馈社会,当地各项公益事业皆有其身影。也是因为林振嵩的乐善好施,至今“日茂行”仍为鹿港人所津津乐道。据鹿港文史爱好者陈仕贤所著的《历史散步——鹿港》记录:清乾隆四十二年(1777),林振嵩捐资成立鹿港慈善组织“敬义园”,以拾字纸、置义冢、收遗骸、修桥梁等工作,造福乡里,是当时最具规模的慈善组织。且鹿港天后宫碑记也有记载:敕建天后宫的兴建费用,由官帮拨出一万一千余圆,不足的四千八百余圆由鹿港首富日茂行林振嵩出资。

林文濬继承了其父林振嵩乐于助人、热心公益的精神,捐资修建鹿港天后宫、盐水武庙、彰化县城等。嘉庆二十一年,林文濬五子林廷璋、侄子林世贤同榜中举。道光六年(1826)林文濬去世,日茂行由林廷璋接掌,林廷璋也承袭了先祖对地方事务的关心。

林振嵩回永宁后,仍积极参与地方事务,并于泉州开设商号,与鹿港日茂行对口贸易。乾隆五十五年(1790),林振嵩于永宁修筑林氏宗祠。目前林氏祠堂内仍保留着乾隆五十六年重修的碑记。

闻名的永宁大夫第

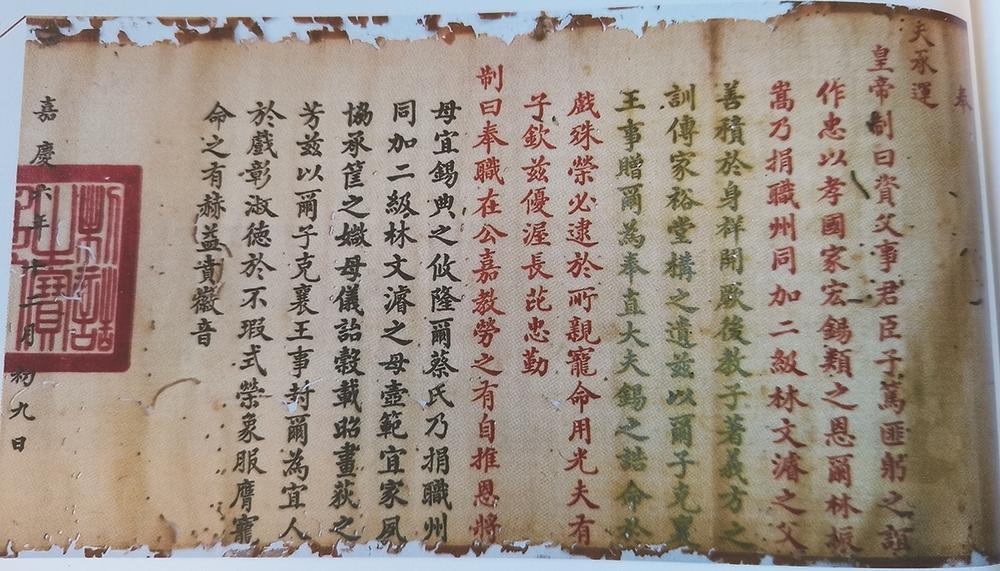

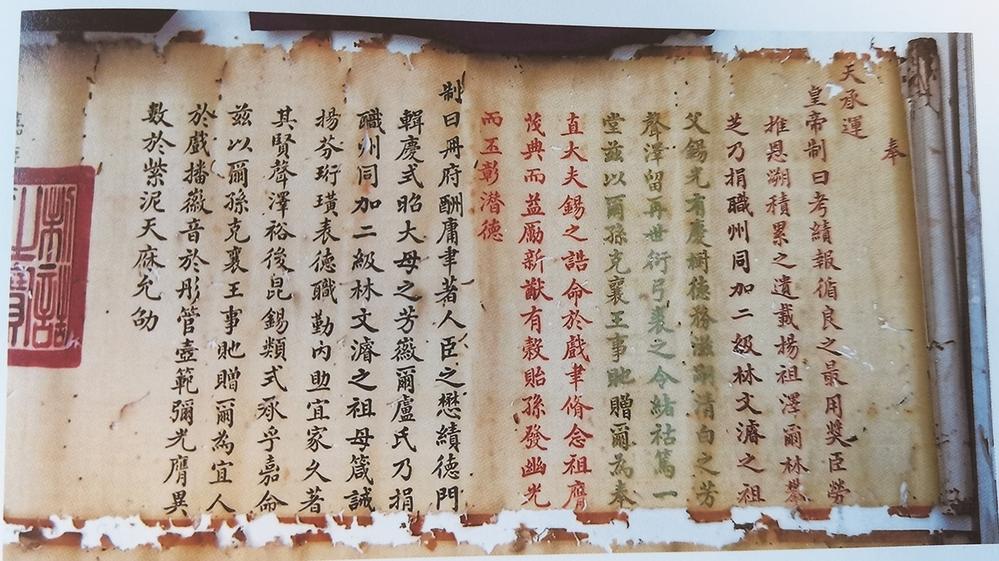

和十三架

永宁大夫第之所以闻名,是因三代都被皇帝诰封为“奉直大夫”。林文濬协助清军平定陈周全事件,屡立战功,被诰封为“奉直大夫”。永宁大夫第正厅内有一“圣旨盒”,是嘉庆六年(1801)由礼部颁布的圣旨,盒内有两卷圣旨,每卷正反面分别用汉、满两种文字撰写:诰命日茂行林文潜之祖父攀芝公赠封“奉直大夫”,其祖母卢氏为“宜人”;诰命其父林振嵩为五品官衔“奉直大夫”,赠封其母蔡氏为“宜人”。这份圣旨盒由大夫第后代所保管。

日前,笔者来到永宁大夫第。虽历经200多年的风雨沧桑,但大夫第的房屋构架依然清晰可见。大夫第坐北朝南,右有护廊,前有石埕,后有轩房,宅内厢房回向,井然有序。宽敞的厅堂前,一式木刻窗屏,工艺甚为别致,木栏上配有四季花草的浮雕,富有艺术。永宁大夫第被列入石狮市级古建筑保护单位。而在鹿港,也有一座同样的大夫第。

在永宁文史爱好者李显扬的带领下,笔者来到大夫第东边的十三架。十三架,是林振嵩儿孙居住的房屋,共有6座古大厝一字排开而建,占地2000多平方米,建筑结构恢宏壮观。古厝的正厅横梁有十三根,因此被称为“十三架”。可惜的是,如今已有两座古厝倒塌。前几年,其后代对其中两座古大厝进行修缮,常年引来许多游客到此参观。如今十三架已然成为林振嵩后代的一个家族称号。目前,永宁镇政府正着手保护十三架。

一座大夫第 、一处十三架,见证了一个家族的辉煌灿烂;一个日茂行,见证了两岸经贸往来的繁荣昌盛。

(王秀婷 文/图)