■山西大同 付顺利

我国最早实行的票证种类是粮票、食用油票、布票等。其实凭票供应不是我国最早采用的,苏联在十月革命后,当时国内不稳定,内战不断,商品缺乏,就采取商品有计划的分配,发放各种商品票证,苏联最早的票证是1916年的鞋票。

美国也在二战时期商品紧张时,发放了各种商品票证,其种类也不少,其中就含有粮票性质的票证。现在还有一些国家仍然采用凭票供应方式,如朝鲜、越南等一些国家。

我国的粮票种类数量有“世界之最”之称,全国2500多个市县,还有一些镇、乡都分别发放和使用了各种粮票,进行计划供应,还有一些大企业、厂矿、农场、学校、部队、公社等也印发了各种粮票,种类繁多。

粮票是特殊经济条件下的历史产物,票面题材广泛,印制精细,具有时间性、地域性的特点。经年累月的岁月侵蚀,更使这种具有不可复制性的票证文物日渐稀少,珍品迭出,长期为海内外收藏爱好者所瞩目。

有些发行于解放战争时期的,是解放战争时期革命军队在人民群众支持下浴血奋战的历史见证,具有重要的纪念意义和收藏价值。

在抗日战争时期的晋冀鲁豫边区,我边区抗日政府、八路军为解决“军需民用”粮食给养,保障供给、发展生产、支持抗战,曾发行过不同面值、不同版别的兑米票62种之多。

兑米票大约出现于1941年初。这年1月,十八集团军(八路军)野战供给部首先发行“军两”“小米伍两”“小米壹斤”,并在粮券正面印制使用说明。在根据地内的边区政府,同年也发行了兑米票,笔者所见的一枚“小米壹百斤”的兑米票,用蓝色印油印制,兑米票背面用同样的蓝色印油印刷使用说明共六条。其中第一、六条特规定该票在指定的地址内只能使用一次。

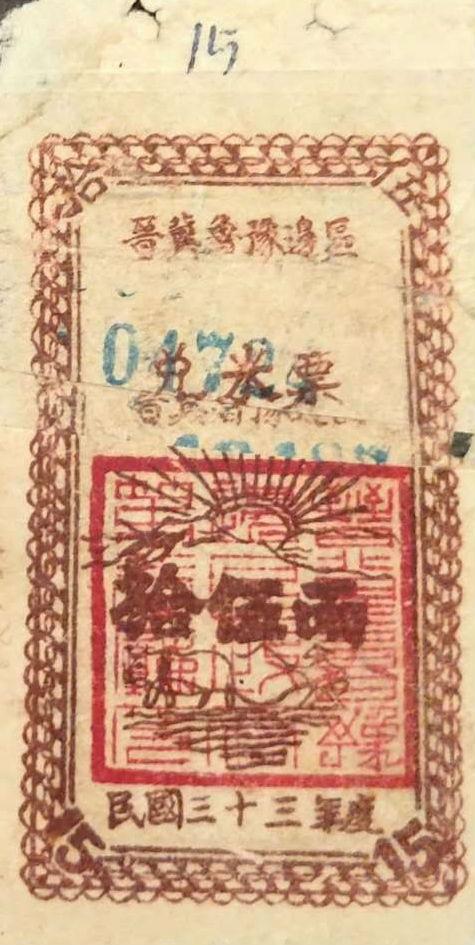

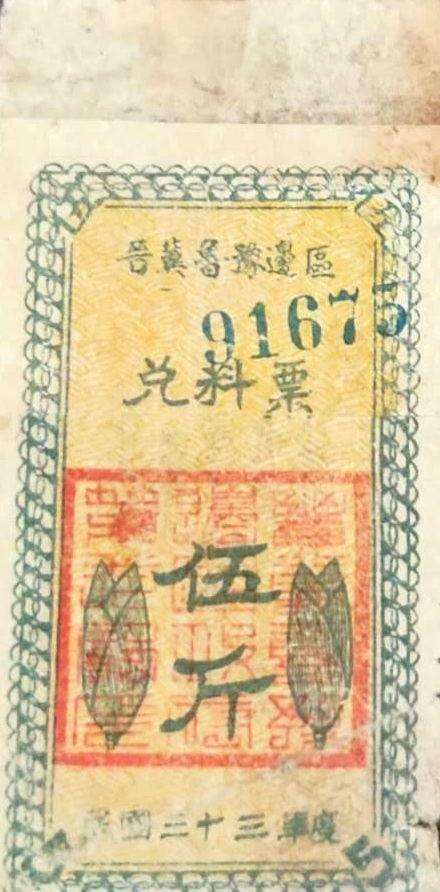

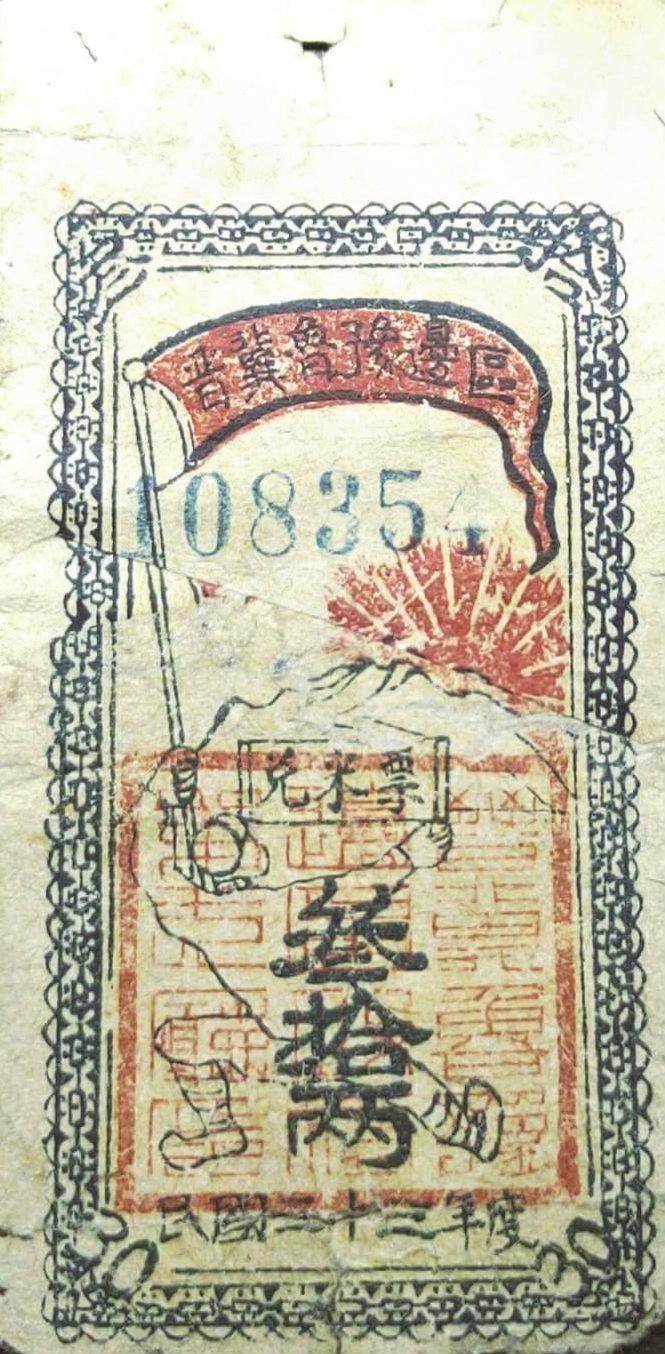

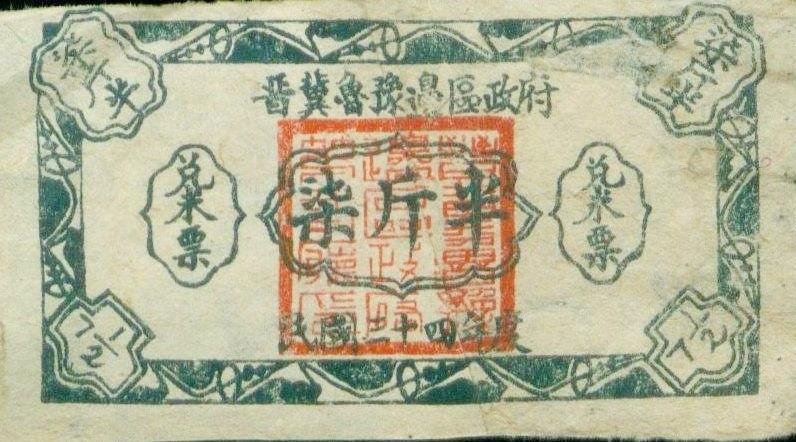

1944—1946年,晋冀鲁豫边区的兑米票发行数量相对增加,不仅面值上种类繁多,印刷质量上也大大提高。这期间的兑米票,已由边区政府交给地址在山西黎城山区的冀南银行印钞厂印刷。票面设计考究,纹饰简洁明快、典雅大方,每张票面要套色三四种,防伪性较早期票大大增强。其中1944年版(图1、2、3、4)多为正面印刷,背面空面;1945—1946年版(图5、6、7、8、9)多为正、背双面印刷,票面形式上也出现了横式版。兑米票的面值上还有大额的“贰拾斤”“伍拾斤”“壹百斤”(图10)等。兑米票在晋冀鲁豫边区一直流通使用到新中国成立才逐步停止。

当时,晋冀鲁豫边区向根据地军政人员发放的各种兑米票,初期主要是用餐、兑粮,后来在一段时间内也作为津贴发给工作人员,军政人员的工资有时只发兑米票,不发钞票。抗战胜利后,边区政府发放的兑米票可领粮、吃饭,单位个人供伙食者也可凭票兑粮,有的还可以兑现款,也可以抵交公粮。边区内,凡军政人员下乡所到村庄,均由村公所派到各农户家就餐,饭后按规定付给兑米票,不付货币。过半年或一年村民持兑米票到村公所结算一次,方法也很简单,谁家交多少斤兑米票,那他就可在村公所领回多少小米实物。之后,村里在给乡或县政府上交公粮时,再将所收的兑米票按斤折算进去。

兑米票,是战争年代根据地保障供给、稳定物价、促进经济的一种特殊产物,为解决边区军需民用作出巨大贡献。