■江苏 王重阳 左中仪

台湾著名文物鉴赏家王震球收藏有一幅清代“扬州八怪”高凤翰的指墨画《溪山访友图》,画作为纸本设色,纵201、宽61厘米,保存上佳,已被《中国书画集锦》(香港中华文化出版社,2020)收录。

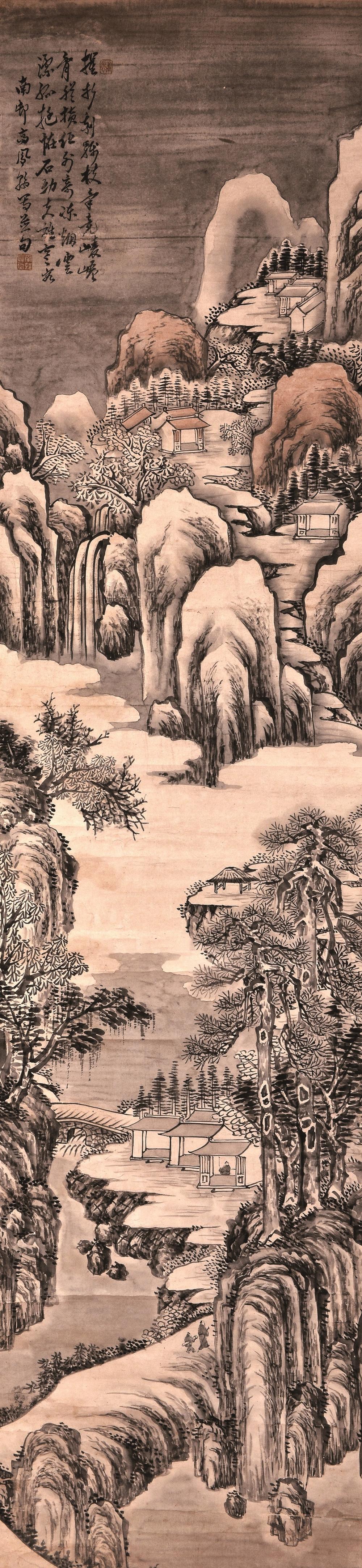

画面中:远处层峦叠嶂,白雪皑皑;近处山涧小桥、溪水潺潺;山间云雾缭绕,奇松怪石,茅屋散落。画面下方:崎岖山路上,一老翁执杖疾行,身后书童抱琴随之,似为进山访友;不远处的茅屋内,一人正翘首以盼山外之来客。画面左上题有七绝:“摧折刻摄枝争竞,峻嶒骨联横低列。寄冻烟云漂孤挺,怪石功夫旌寒客。”款识:南村高凤翰写并句。钤印:南村草堂(白文方印)、画意(红文方印)。

高凤翰(1683—1749),字西园,号南村,别号南阜、云阜等,山东胶州人,出身书香门第。其博学多才,为清中期扬州画派“八怪十五家”中集诗、书、画、印、砚“五绝”的艺术大师,中年因中风废右臂,便改用左手,历经磨炼,形成“左笔书画”的独特风格。其幼年师从法若真、高槐逸等名宿,15岁时,随父高曰恭赴淄川教谕任,结识蒲松龄、李尧臣、靳秋水等人。康熙四十年(1701),考中秀才,后经九次科考均“名落孙山”,但也结交了一大批文人雅士。雍正六年(1728),赴京应“贤良方正”试,考列一等,于圆明园受雍正帝召见,授修职郎(八品),委署安徽歙县县丞,以后虽屡获升迁之机,却屡遭诬告蒙冤丢职。雍正十一年(1733),改任泰州坝监掣。乾隆二年(1737),因病去官,寄居扬州城西长寿庵,以鬻画为生,与画坛名家金农、郑板桥、高翔等人交往丛密。四年后北归还乡,然疾病缠身,又逢饥荒数载,家徒四壁,苦度余生。乾隆十三年(1748)末,病逝于故里,享年六十六岁,郑板桥亲笔题写墓碑:高南阜先生墓。

高凤翰的艺术成就可谓别树一帜,其前期的右手书画淡雅拙朴、独具风采,后期的左手书画则峻拔倔强,更有天趣。清《国朝画征录》评价之:“善草书,圆劲飞动;山水不拘手法,以气韵胜。”郑板桥也曾赋诗赞道:“西园左笔寿门书,海内交朋所向余,短札长笺都去尽,老夫赝作也无余。”其篆刻也为世人所重,平生治印数千方、制砚千余方,作品苍劲古朴、别具神韵。其一生作诗3000余首,并有多部诗集传世。

指墨画,又称“指画”,是国画中以指代笔作画的一种特殊绘画形式。画家作画时,运用其手指(包括:指尖、指腹、指甲、手掌、手背等)蘸墨或颜料,在纸绢上运用勾、皴、擦、点、染等手法成画,具有浑厚朴拙、变幻莫测之效果。

指画起始于唐代张璪的“手摸绢素”,到清中期趋于成熟,为国画艺术里的一朵奇葩,产生了诸如高其佩、朱伦翰、高凤翰、潘天寿、钱松喦等一批大家宗匠,成为中国非物质文化遗产之一。

高凤翰的指画受教于朱岷(字仑仲,号客亭,江苏武进人,籍山东历城,清代画家,精山水兼善指墨),又得指画开山鼻祖高其佩之真传,其指下画作纵横自如、意趣盎然,自成一家。资料显示,高凤翰自壮年起常感右臂疼痛麻木,而指画可以有效地解决悬腕握笔之不便,这或许是他对指画情有独钟的原因之一。在高凤翰的绘画生涯中,指画占有相当的比例,并留有《指画山水花卉册》《指画杂册》《南天雁影册》《指画古木寒鸦图》等数十幅佳作。

《溪山访友图》当为高凤翰病残前的右手指画。此画作大气磅礴、意境深远,也正是画作者借此表达厌恶官场之黑暗,向往大自然的返璞归真,追求“高山流水遇知音”的情趣境界。