明清以来,有不少闽南先民们漂洋过海,但他们和家乡的联系从未断绝过,他们将乡愁塞进食物,以纾解思乡之愁。对于他们来说,食物是感知家乡的捷径。每一口味道,饱含着海外游子对故土家园的深爱,也都记载着当地厚重的历史人文。如今,闽南人出洋不仅仅是生存那么简单,已逐渐成为一种现象,乃至一种精神。

1 一种食物, 连接游子与家乡的纽带

近日,在石狮一市民邓女士的家中,笔者见到了一盒来自菲律宾老顺德的朱古力,又名“芝龟叻”。经查阅得知,朱古力就是巧克力,只是在音译上略有不同,它的原产地是菲律宾,主要原材料是可可豆。它是月子里热补的食材,泉州地区的产妇几乎都会吃到它。邓女士告诉笔者,“就是自己的儿媳正在坐月子,她买来给媳妇补身体的。” 关于这个顺德朱古力,它有一番怎样的历史呢?它与早期下南洋的闽南人,又有何渊源?有人说,历史上,闽南人以舟楫为马,不断向海外扩散。凡是舟楫能够到达的地方,就有闽南人的身影。如今,闽南华侨遍布全球各地,尤其是以东南亚为主要聚集地。在那里,他们把闽南的饮食习惯带了出去,另一方面,他们也将世界的美食带回了家乡,而朱古力就是从南洋带回家乡的一种美食。

石狮是著名的侨乡,早期下南洋打拼的闽南人到菲律宾之后,深受影响,习惯于将朱古力和牛奶、鸡蛋一起煮着当早餐吃。久而久之,就将这种饮食习惯带回了家乡,被广为流传。因为朱古力能够补充能量,调节情绪,所以它就成为了闽南女性月子里热补的一种圣品。除了朱古力,还有沙茶面、千层糕等食物,原是马来西亚、印尼等地的特色食品。它们随着华侨的脚步到了不同的地方,在全球各地长出了不同的模样。

2 一座建筑, 一部勤劳勇敢的奋斗史

其实,像朱古力这种因走出去而被带回来的美食,只是两地文化融合的一种缩影。明清以来,就有不少的闽南先民到南洋谋生。他们漂洋过海,在当地大多是以做码头搬运工、石匠、黄包车夫等苦力谋生,而一些较有生意头脑的人则从小生意开始做起,再慢慢开辟出大事业。事业有成之后,他们通常会想叶落归根回乡建屋,于是他们将在海外见到的带回了家乡,因此,在闽南地区就出现了很多欧亚混杂、兼具南洋文化特征的建筑。

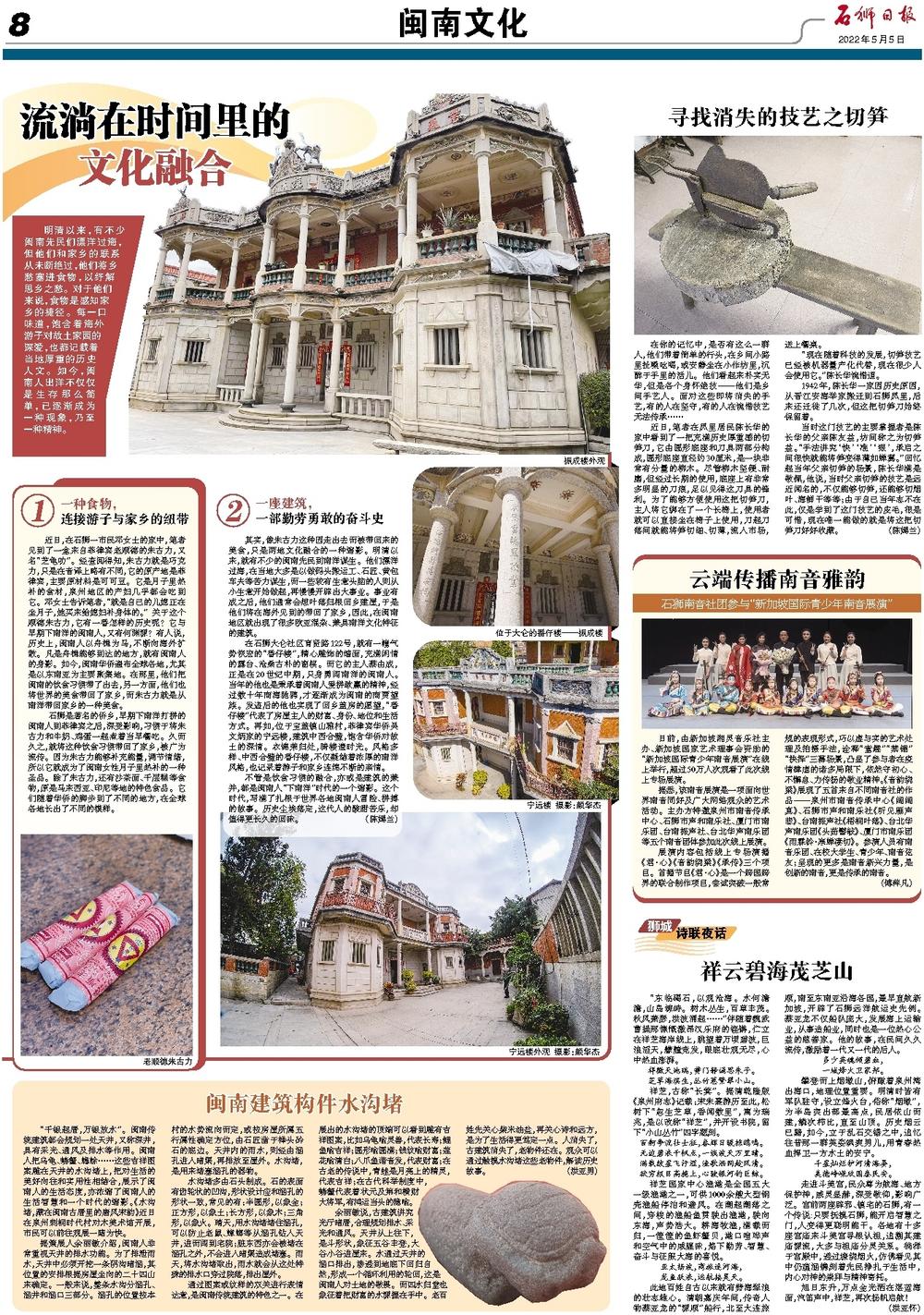

在石狮大仑社区育贤路122号,就有一幢气势恢宏的“番仔楼”,精心雕饰的墙面,充满闲情的露台、沧桑古朴的窗棂。而它的主人蔡由成,正是在20世纪中期,只身勇闯南洋的闽南人。当年的他也是秉承着闽南人爱拼敢赢的精神,经过数十年商海驰骋,才逐渐成为闽南的商贾望族。发迹后的他也实现了回乡盖房的愿望,“番仔楼”代表了房屋主人的财富、身份、地位和生活方式。再如,位于宝盖镇山雅村,菲律宾华侨吴文炳家的宁远楼,建筑中西合璧,饱含华侨对故土的深情。衣锦荣归处,骑楼遗时光。风格多样、中西合璧的番仔楼,不仅凝结着浓厚的南洋风格,也记录着游子和家乡连绵不断的亲情。

不管是饮食习惯的融合,亦或是建筑的兼并,都是闽南人“下南洋”时代的一个缩影。这个时代,写满了扎根于世界各地闽南人冒险、拼搏的故事。历史尘埃落定,这代人的酸甜苦乐,却值得更长久的回味。 (陈嫣兰)