■江苏镇江 张剑

自隋唐以来,扬州即以经济繁荣而著称,尤以盐业兴盛,富甲东南。进入清代,经康熙、雍正、乾隆三朝发展,成为我国东南沿海一大都会和全国的重要贸易中心。

“堂前无字画,不是旧人家”是扬州流传已久的一句俗语,富商大贾为了满足自己奢侈生活的需要,对物质和精神上的产品着力搜求。流风所及,中产之家乃至平民中稍富有者,亦求书画悬于室中,以示风雅,因此扬州不仅是东南的经济中心,也成为文化艺术的中心。

清朝康熙中期开始,扬州地区活跃着一批风格相近的书画家,他们大都是社会中下层的知识分子,艺术个性鲜明、风格迥异,主张“不求同与人”,反对泥古,提倡师从自然,开创了清代写意花鸟的一大门派,历史上称他们为“扬州八怪”。除了擅长诗画以外,“扬州八怪”大都精通书法和篆刻,他们的作品集绘画、诗词、书法为一体,不仅绘画达到时代的高度,书法也求新求变。

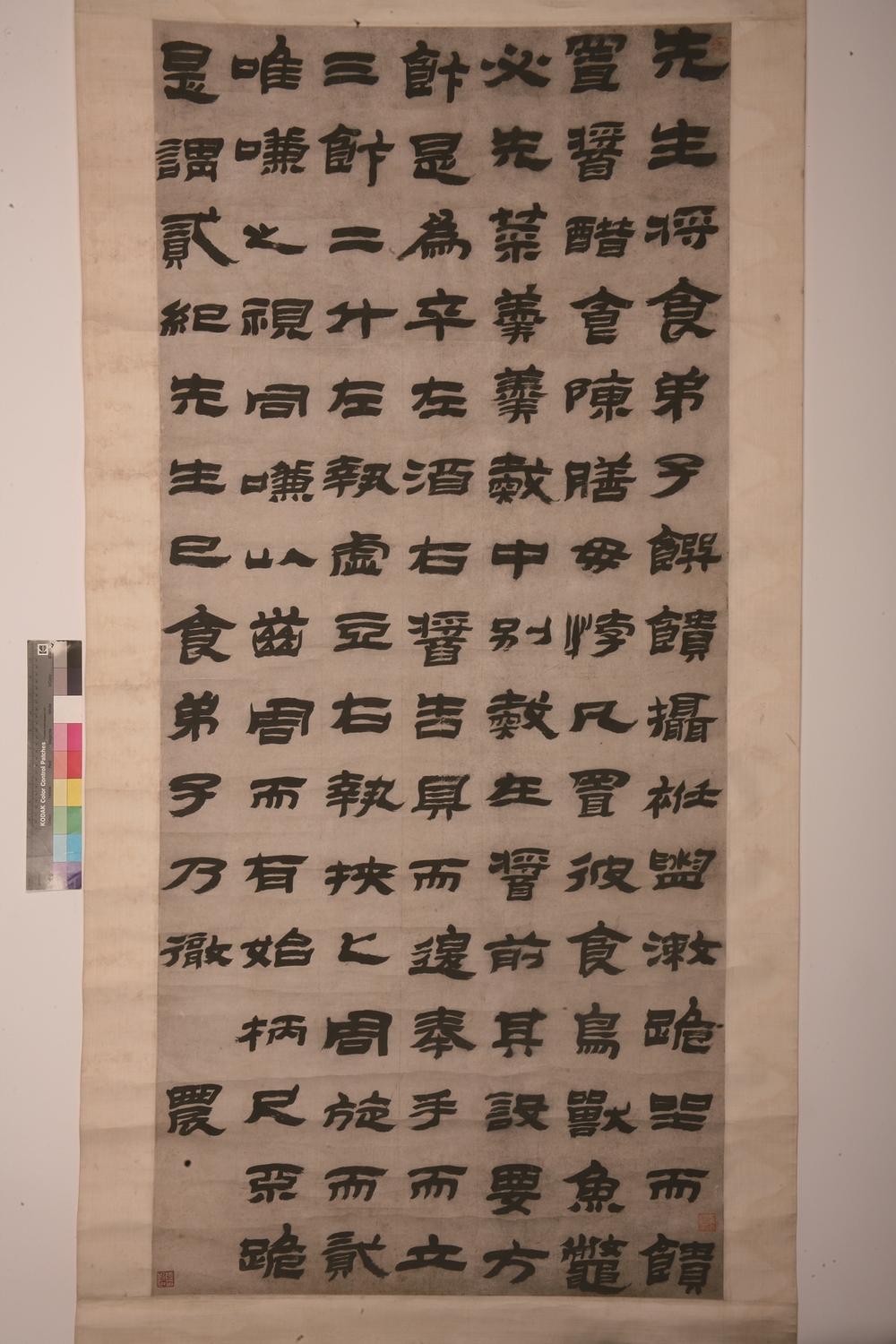

镇江博物馆收藏金农书法作品《隶书弟子职》一轴(见图),纸本墨笔,画心纵180.2、横80.8厘米。陈斯白捐赠。《隶书弟子职》取材于《管子·杂篇》,是战国时稷下学宫的学则,述弟子受业、应客、坐作、进退、洒扫、馔馈等仪节。此堂幅书写了“馔馈”仪节,字体深得唐代李潮“八分书”神骨,整幅作品一丝不苟、工整沉厚、气势非凡。轴引首钤“与林处士同邑”朱文方印,款题:“农”,无印,右下钤“己卯以来之作”朱文方印,左下钤“陈斯白”白文方印。

金农(1687—1763),字寿门,号冬心、司农、稽留山民、曲江外史、百二研富翁、金吉金、荆蛮民等众多名号,浙江仁和(今杭州)人,寓居扬州,为“扬州八怪”之一。博学多才,善诗词,精鉴古,喜收藏,工书画。

出身于钱塘名门望族,金农的少年时代是在闲适的读书生活中度过的。聪明早慧加上刻苦勤奋,让他年少即负诗名。21岁的金农负笈吴门(今苏州),拜著名的学者、藏书家、书法家何焯为师,研读经史。中年时,父亲去世,家道中落,金农从此过上了长年漫游的生活,在50岁时,两次应试未果后他绝意仕途,留在扬州,潜心书画,至衰老穷困而死。

金农从小研习书文,虽50岁才开始学画,由于学问渊博,浏览名迹众多,又有深厚的书法根底,终成大家。其画造型奇古,善用淡墨干笔作花卉小品。写竹、梅、鞍马、佛像、人物、山水等,笔墨拙厚淳朴,布局构图,别出心裁。

在“扬州八怪”中,金农的书法造诣最有成就,书法工隶、楷。隶以朴厚见长,楷多隶意,融合了《国山碑》《天发神懺碑》等书法作品,创出了以稚拙朴厚为美、楷书中杂有隶意、个性极强的书体,自称“漆书”。他写漆书用墨,横粗竖细,直笔多,曲笔少,形同漆匠以扁刷刷抹出来的笔画。横画扁平粗壮,起笔、收笔处着意直切成形。直画、长撇、勾画等细劲锋利。字中带有较浓厚的金石味,具有独特的艺术风格。

此作捐赠者陈斯白(1899—1980),祖籍江苏镇江,生于盐城,为《新镇江周报》创始人之一。其重要事迹有二:其一,建议建立伯先公园五卅演讲厅;其二,著作并出版《野兽在江南》一书,详细记载日寇对江南沦陷区人民所犯下的罪行。

金农的传世作品并不少见,但其书法作品较“扬州八怪”中的其他代表人物来说,数量极少,弥足珍贵。