■浙江永嘉 胡胜盼

牛是李可染一生钟爱的描绘对象,从20世纪40年代开始,一辈子都在不断画牛,以至于人们把他的牛,同齐白石的虾、徐悲鸿的马、黄胄的驴,并称为20世纪“中国水墨四绝”。

1940年,李可染住在重庆金刚坡时,寄住的农民家里有个小男孩,养有一头水牛。小男孩天天早上赶牛出去,黄昏的时候把牛再赶回家来。李可染醉心于这牧歌情调里的景象,便以此为素材,开始画牧童与牛。当时正值抗日战争时期,中国抗战处于拉锯战状态。为鼓励国人奋起抗争,做好打持久战的准备,李可染画牛自然也多了一重精神上的象征意义。

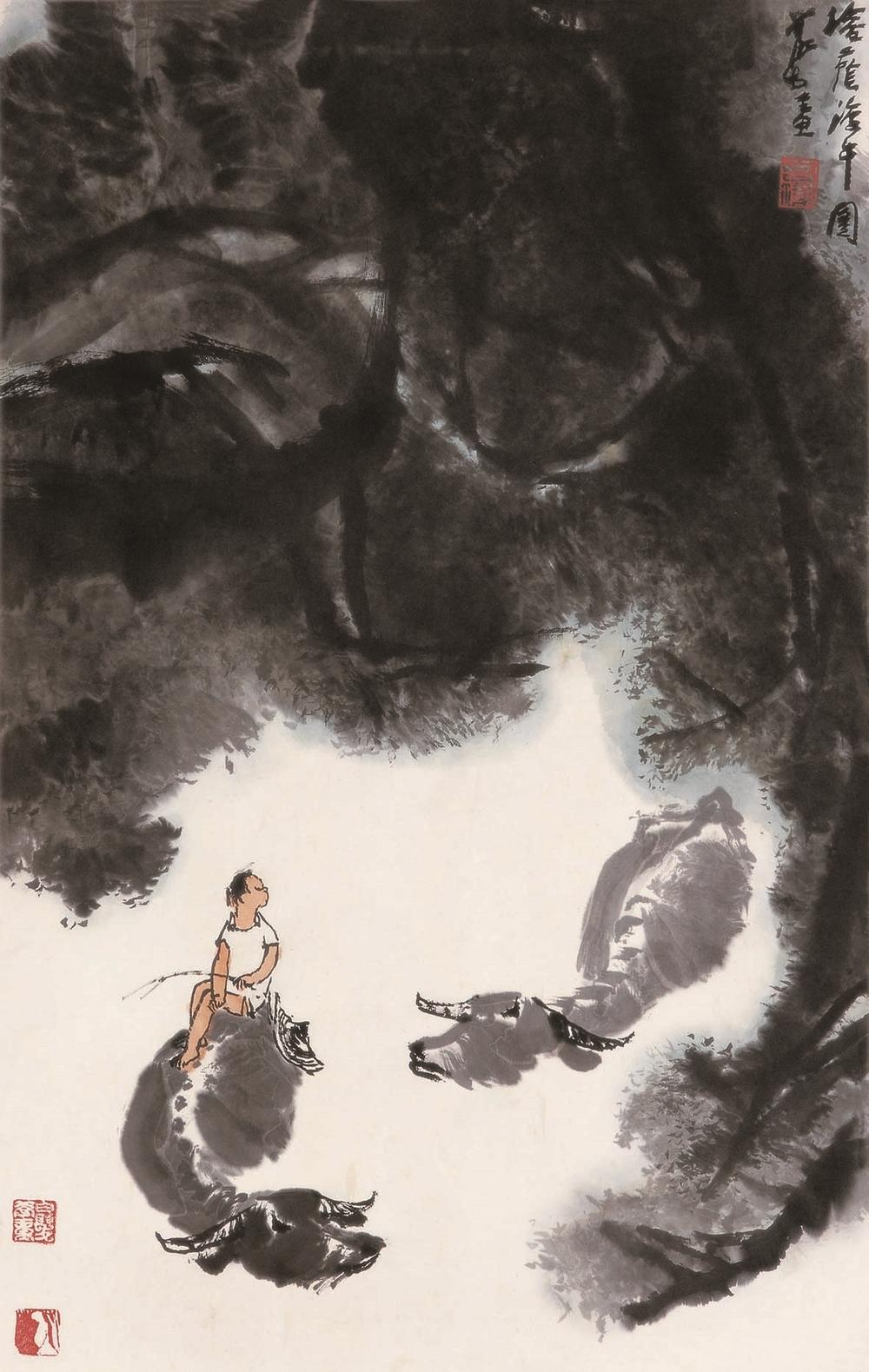

这幅李可染捐赠的《榕荫渡牛图》,现藏于徐州博物馆邓永清书画馆。画面上方为斑驳交错的榕树,下部留白部分为池塘,两只水牛渡行,一牧童闲坐于牛背,手持树枝回望。附白文印“可染”“白发学童”以及象形章“李”。“可染”源于李氏幼年图画教师王琴舫的“孺子可教、素质可染”,“白发学童”则是李氏晚年对学海无涯有感而发,由此可推测此画创作时间应为20世纪70年代末至80年代初。象形章“李”为恩师齐白石所刻,寓意“李下不整冠”,是对李可染真性情的肯定。《榕荫渡牛图》虽然为李可染晚年作品,看似抒情的田园牧歌,事实上却是爱国宣传画的续曲,饱含着一位爱国赤子的满腔家国情怀。

牧童与牛是中国诗与画的传统题材,是农业社会最经典的诗化场景,尽管随着城镇化的步步推进,牧童与牛的景象似乎也在渐行渐远。但只要看到它,就会唤起我们对童年与家园的记忆,在心底流泻下丝丝暖意。

李可染在牧牛图中的笔墨是大胆、豪放、无所顾忌的,章法结构也很新奇。这幅《榕荫渡牛图》,李可染用“以大观小”的法则处理透视和空间,层层推进,皴擦点染间成功表现出榕树的高耸与下方池塘的进深感。

与此同时,浓墨法与醒目留白的相融又形成鲜明的逆光效果,这源自对大自然的观察,也借鉴了西方明暗法的原理,融合并开拓了中国画的传统绘画技巧。这种层层加墨的积墨法风格贯穿李可染中、晚期的作品中,既无摇摆亦无停滞,在《榕荫渡牛图》中得到了完美的诠释。

李可染曾在他画的《五牛图》上题跋:“牛也力大无穷,俯首孺子而(不)逞强。终生劳瘁事农,而安不居功。纯良温驯,时亦强犟。稳步向前,足不踏空。皮毛骨肉,无不有用。形容无华,气宇轩宏,吾崇其性,爱其形,故屡屡不厌写之。”他为自己的画室取名“师牛堂”,即是在时刻提醒自己要学习牛“埋头苦干,多给少取”的精神品质。牛之精神也是画家一生耕耘不息的形象写照。