关于两岸正式对渡可以追溯到清朝初期,石狮蚶江与台湾鹿港,两个渡口往来贸易近百年,一度推动两岸商贸兴盛,在两岸发展史上写下重要一笔。近日,笔者探访位于蚶江镇蚶江村后垵当年专营台湾生意的“成兴号”遗址,虽时过境迁、破旧不堪,仍是蚶江鹿港对渡史的有力见证。

渡海谋生 创立“成兴”商号

“成兴”商号遗址藏匿于蚶江镇蚶江村后垵的一个巷子里,与泉州湾隔海相望。若不是在林氏族人林永丰和林明强的确认下,很难想象这便是曾经繁荣一时的商行。

据林明强介绍,其祖上林德山、林栋櫅两兄弟,出身贫困,但兄弟两人聪明敢为,年轻时下南洋经商,赚到了第一桶金后,便回乡盖了一栋中西合璧的番仔楼,即后来的“成兴”商号遗址。受大环境影响,林德山、林栋櫅利用手中的钱买了好几艘船只,从此走南闯北,生意越做越大,创立“成兴”商号。

林德山、林栋櫅两兄弟主要经营牛羊猪的生意,兄弟二人到莆田、仙游等一带收购牲口,再将牲口运送到台湾鹿港贩卖。当年两岸往来贸易繁荣,据林明强介绍,当年在商号里帮忙的大多是本族人。1993年出版的《蚶江志略》中也记载着:蚶江的郊商以家族为基础,郊行中的所有人员,如司库(仓管)、出采(驻外人员)、出柜(出纳)、出海(海上管理员)以及勤杂人员等,都在本族人中选用,非必要不雇佣外人。

为了方便客商往来,林德山、林栋櫅将番仔楼进行改造,将一楼改成买卖场所,供客商堆货、交易,二楼则改造成客栈。林氏两兄弟还在番仔楼楼顶设计了一个葫芦状格子,每到天黑,就在格子里亮起油灯,为船只入港引航,给予航海之人十足的安全感。

“二楼有4间房,都是供客商歇脚的,房里有卧床、炉子等食宿设施。”林明强介绍说,其小的时候也曾住在这栋番仔楼里,当年客来客往,十分繁荣。

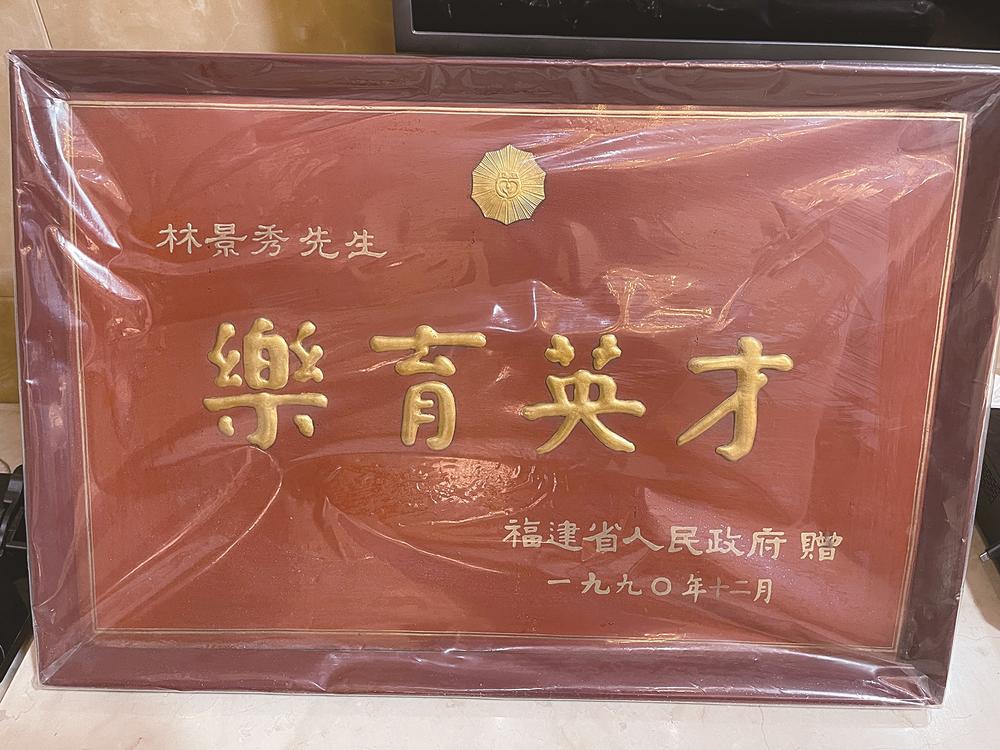

在林氏先人敢闯敢拼精神的影响下,林氏大部分后人纷纷前往日本、新加坡、马来西亚、菲律宾等地发展,散落在全世界的林氏族人并未忘记他们的根,他们热心家乡公益、回报桑梓。值得一提的是,1990年,林栋櫅的大儿子林景秀独资捐建蚶江中心小学主楼,被福建省人民政府授予“乐育英才”牌匾。

两岸文化同根同源

鼎盛时期,蚶江当地行郊有100多个、运输船达300多艘。当年,蚶江—鹿港开通对渡航线,海峡两岸航行仅需一昼夜,泉州等附近各县的对台贸易都经蚶江出入。

随着两岸的频繁互动,石狮蚶江一带居民大量移垦,鹿港文化不论语言、艺术,还是宗教、风俗,均受到影响。例如,位于蚶江的“一线”天街,因街道极窄而得名,清朝迁界被毁,两岸对渡繁荣后复建。而台湾鹿港也有一条“不见天”街,街道上空覆盖屋顶,成为“无天厝”。蚶江等闽南一带飞檐翘脊的民宅,从外墙到屋内的地砖、炉灶都用红砖砌成,而鹿港老街也是遍铺红砖。在鹿港,一些大宅、寺庙建造所用砖木甚至直接从泉州运过去。当年,船只从鹿港出发,运的是稻米之类的重物,而由蚶江返回时运送的是布匹、中草药等个大体轻的货物,于是用泉州白石条等压舱底,以抗风浪。而这些运过去的砖石还可以用来修房造屋、搭盖庙宇。如:鹿港日茂行前所铺石条即全部来自泉州。

除此之外,清代乾隆初年,石狮移民即将城隍信仰传入台湾,并在鹿港兴建“鳌亭宫”,后香火传衍到台南、台中等地,台湾信众先后多次组团来石狮进香,台南、高雄、彰化、台中的善信几乎每年都组团来石狮祖庙参观、拜祖。据《石狮掌故》记载,石狮城隍庙管委会也应邀于1999年12月17日至27日前往台湾参观访问,增进两地善信的情谊,促进两岸宗教文化的交流。(陈嫣兰)