“十户人家九户侨”,是用来形容闽南沿海地区华侨多的一句俗语。历史上几次大规模的“下南洋”移民潮,使得闽南一带成为全国著名侨乡。随着华侨人数的增加和侨批来往的增多,在那个通信不发达的时代,产生了不少专门收集侨批的信局。位于安海的郑顺荣批馆,便是泉州最早开办的侨批馆之一。

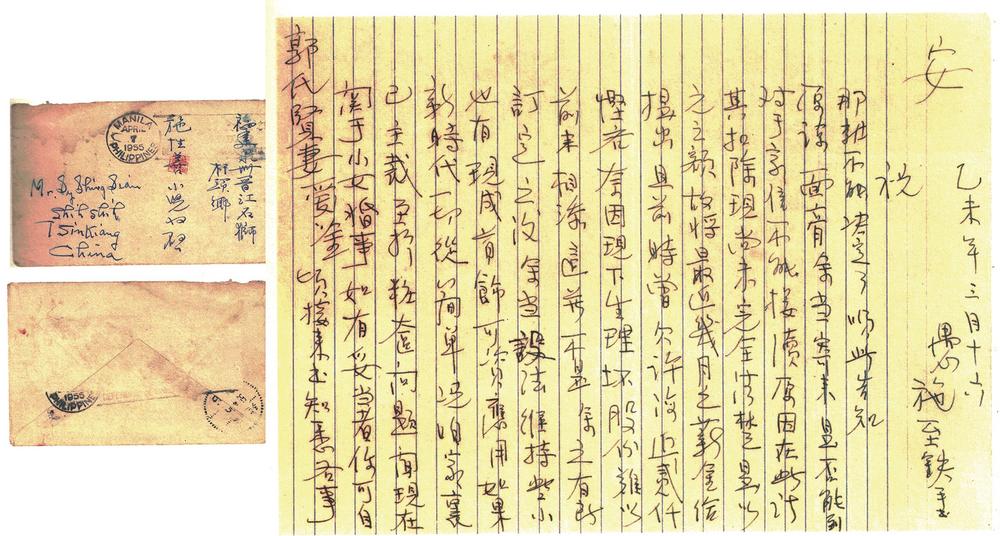

早期的安海港是闽南华侨出国的重要口岸之一。清末以来,安海特殊的地理位置和商业传统,使得许多侨批局在这里设点。据《安海乡土史话》记载,清同治十年(1871)晋江县安海洋垵郑灶伯、郑贞伯兄弟创办郑顺荣批馆,办理华侨递寄银信业务,为泉州最早开办的侨批局之一。其后,捷鸿、王顺兴、天一、美南等侨批馆(局)如雨后春笋般冒出,推动侨批业的发展。

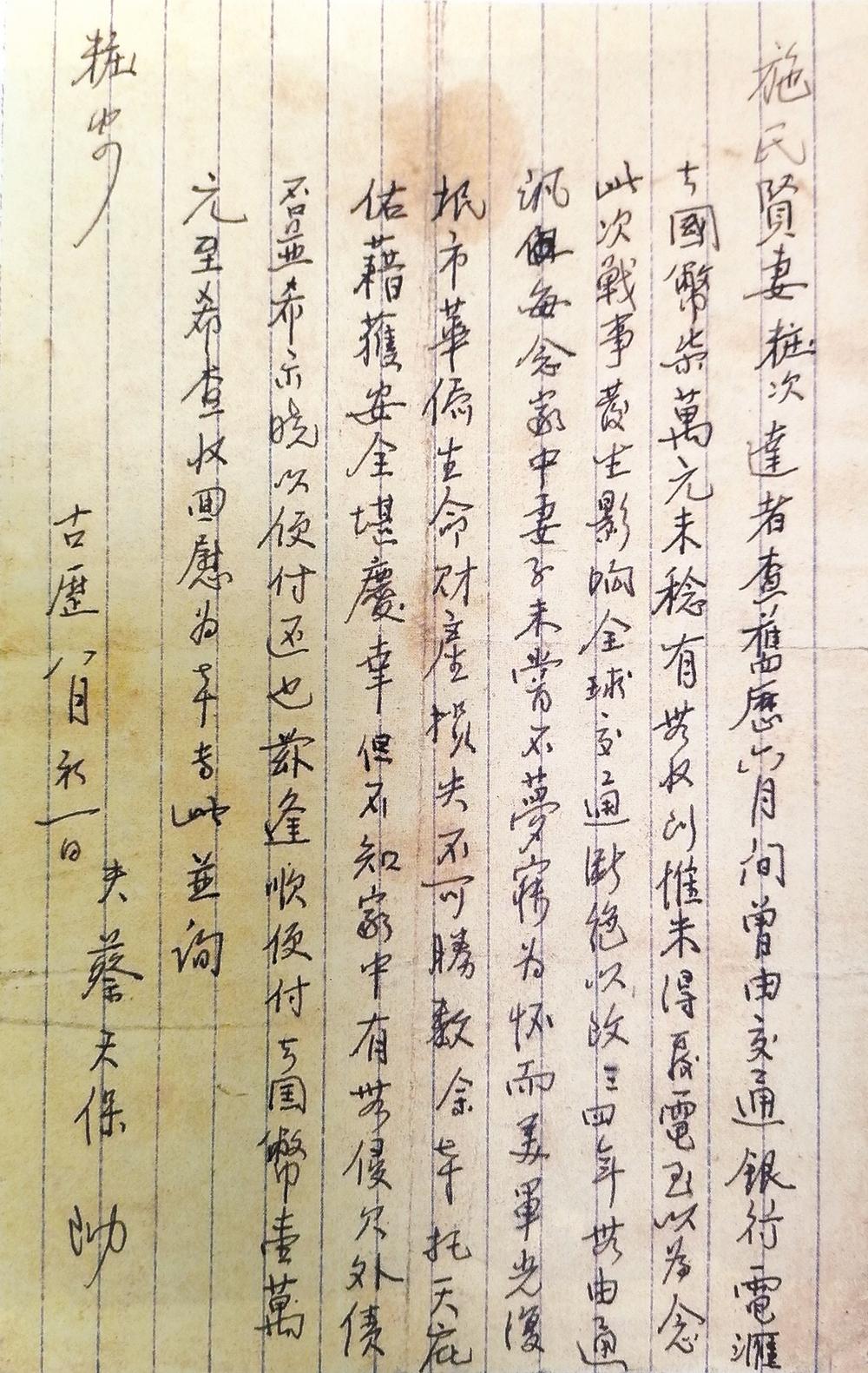

“当时侨批业非常普遍,婚丧嫁娶、盖房置地,样样离不开侨汇。”老一辈告诉笔者,华侨在海外谋生,待到有一定的积累时,就会托人把钱捎回家。起初都是“水客”送侨汇,这些人虽然作用大,但手续费十分高,且效率不高。在这背景下,侨批业应运而生。而早年侨批的派送解付全靠步行游走于乡间,既没有镖师随同,更无护卫车押送,因此途中遇劫的案件屡有发生。据1963年的文献记载,20世纪初期,闽南地区受匪徒持械抢款的有建南、和盛等多家民信局,信馆、信局派送过程中常发生“黑色事件”。由于劫案连连,损失颇大,民信局于是想出新方法:凡是批银数目较多的,不再携带现金现款派送,而改送信局汇票、信用票(俗称“山单”)。直到山单的出现,这种风险才降下来。

侨批产生以来,起到了帮海外侨胞履行赡养留在故乡的父母、妻儿义务的作用,成为国内侨眷的生命线;在兵荒马乱的年代,侨批还起到稳定人心的作用;在国家陷于困境的时代,侨批则起到“强心剂”的作用;在国家建设年代,侨批又起到了促进作用。如今,侨批业已成记忆,当时的侨批局难见踪影,我们只能从那些泛黄的批封寻找它曾经的辉煌。

(陈嫣兰)