宋元时期掌管海外贸易

市舶司遗址是我国唯一保存至今的古海关遗址,也是“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”22处古迹遗址之一。根据相关文献记载,海外贸易管理机构泉州市舶司设置于北宋元祐二年(1087年),明成化八年(1472年)才移到福州。

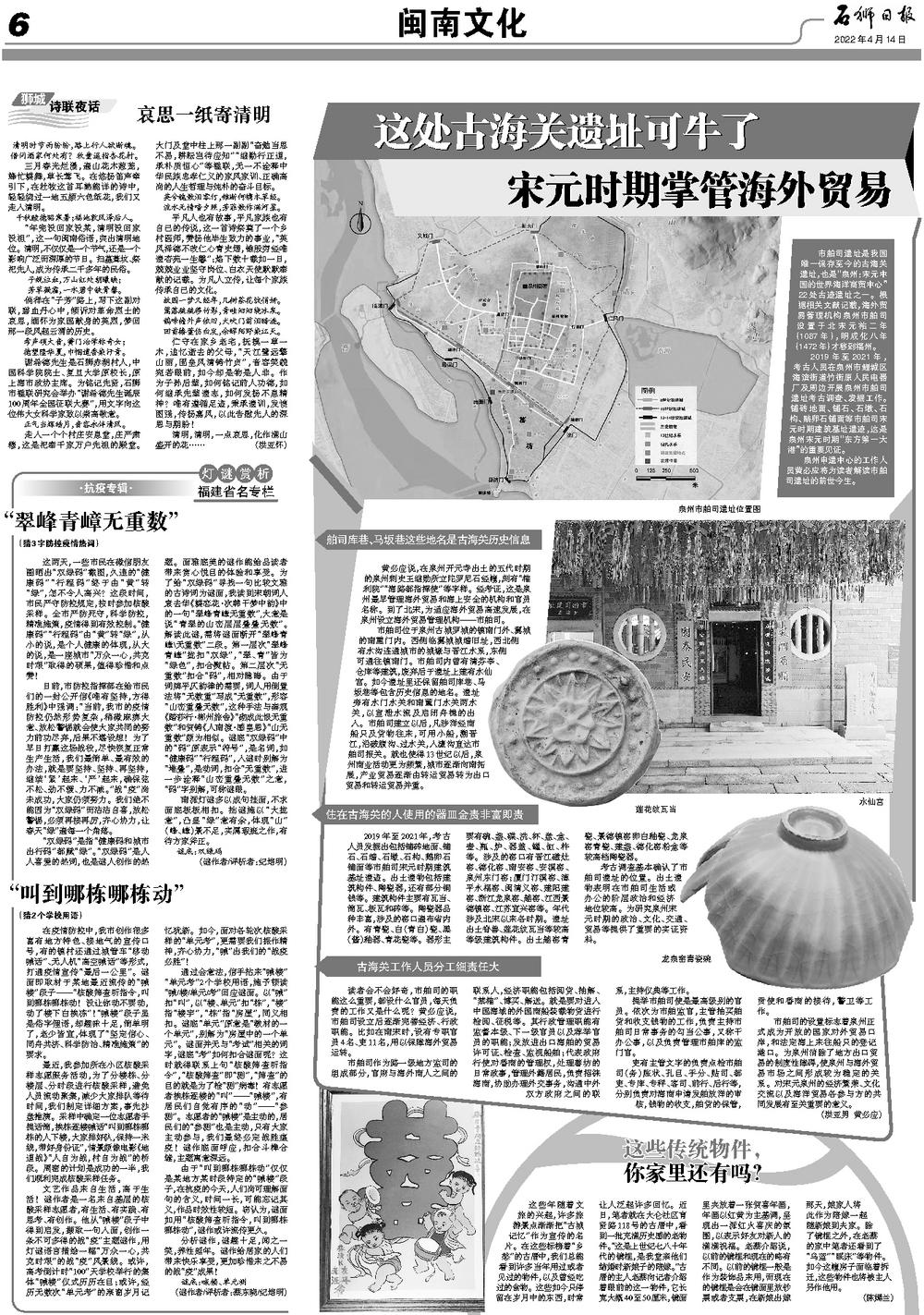

2019年至2021年,考古人员在泉州市鲤城区海滨街道竹街原人民电器厂及周边开展泉州市舶司遗址考古调查、发掘工作。铺砖地面、铺石、石墩、石构、鹅卵石铺面等市舶司宋元时期建筑基址遗迹,这是泉州宋元时期“东方第一大港”的重要见证。

泉州申遗中心的工作人员黄必应将为读者解读市舶司遗址的前世今生。

舶司库巷、马坂巷这些地名是古海关历史信息

黄必应说,在泉州开元寺出土的五代时期的泉州刺史王继勋所立陀罗尼石经幢,刻有“榷利院”“海路都指挥使”等字样。经考证,这是泉州最早管理海外贸易和海上安全的机构和官员名称。到了北宋,为适应海外贸易高速发展,在泉州设立海外贸易管理机构——市舶司。

市舶司位于泉州古城罗城的镇南门外、翼城的南熏门内。西侧临翼城城墙旧址,西北侧有水沟连通城市的城壕与晋江水系,东侧可通往镇南门。市舶司内曾有清芬亭、仓库等建筑,废弃后于遗址上建有水仙宫。如今遗址里还保留舶司库巷、马坂巷等包含历史信息的地名。遗址旁有水门水关和南薰门水关两水关,以宣泄水流及启闭舟楫的出入。市舶司建立以后,凡涉洋经商船只及货物往来,可用小船,溯晋江,沿破腹沟、过水关,入濠沟直达市舶司报关。就也使得13世纪以后,泉州商业活动更为频繁,城市逐渐向南拓展,产业贸易逐渐由转运贸易转为出口贸易和转运贸易并重。

住在古海关的人使用的器皿金贵非富即贵

2019年至2021年,考古人员发掘出包括铺砖地面、铺石、石墙、石墩、石构、鹅卵石铺面等市舶司宋元时期建筑基址遗迹。出土遗物包括建筑构件、陶瓷器,还有部分铜钱等。建筑构件主要有瓦当、筒瓦、板瓦和砖等。陶瓷器品种丰富,涉及的窑口遍布省内外。有青瓷、白(青白)瓷、黑(酱)釉器、青花瓷等。器形主要有碗、盏、碟、洗、杯、盘、盒、壶、瓶、炉、器盖、罐、缸、杵等。涉及的窑口有晋江磁灶窑、德化窑、南安窑、安溪窑、泉州东门窑;厦门汀溪窑、漳平永福窑、闽清义窑、建阳建窑、浙江龙泉窑、越窑、江西景德镇窑、江苏宜兴窑等。年代涉及北宋以来各时期。遗址出土脊兽、莲花纹瓦当等较高等级建筑构件。出土越窑青瓷、景德镇窑卵白釉瓷、龙泉窑青瓷、建盏、德化窑粉盒等较高档陶瓷器。

考古调查基本确认了市舶司遗址的位置。出土遗物表明在市舶司生活或办公的阶层政治和经济地位较高。为研究泉州宋元时期的政治、文化、交通、贸易等提供了重要的实证资料。

古海关工作人员分工细责任大

读者会不会好奇,市舶司的职能这么重要,都设什么官员,每天负责的工作又是什么呢?黄必应说,市舶司设立后逐渐完善经济、行政职能。比如在南宋时,设有专职官员4名、吏11名,用以保障海外贸易运转。

市舶司作为路一级地方监司的组成部分,官府与海外商人之间的联系人,经济职能包括阅货、抽解、“禁榷”、博买、解送。就是要对进入中国海域的外国商船装载物货进行检阅、征税等。其行政管理职能有监督本级、下一级官员以及荐举官员的职能;发放进出口海舶的贸易许可证、检查、监视船舶;代表政府行使对番商的管理权,处理蕃坊的日常政事,管理外籍居民,负责招徕海商,协助办理外交事务,沟通中外双方政府之间的联系,主持仪典等工作。

提举市舶司使是最高级别的官员。依次为市舶监官,主管抽买舶货和收支钱物的工作,负责主持市舶司日常事务的勾当公事,又称干办公事,以及负责管理市舶库的监门官。

吏有主管文字的负责点检市舶司(务)账状、孔目、手分、贴司、都吏、专库、专秤、客司、前行、后行等,分别负责对海商申请发舶放洋的审核,钱物的收支,舶货的保管,贡使和番商的接待,警卫等工作。

市舶司的设置标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,和法定海上来往船只的登记港口。为泉州消除了地方出口贸易的制度性障碍,使泉州与海外贸易市场之间形成较为稳定的关系。对宋元泉州的经济繁荣、文化交流以及海洋贸易各参与方的共同发展有至关重要的意义。

(洪亚男 黄必应)