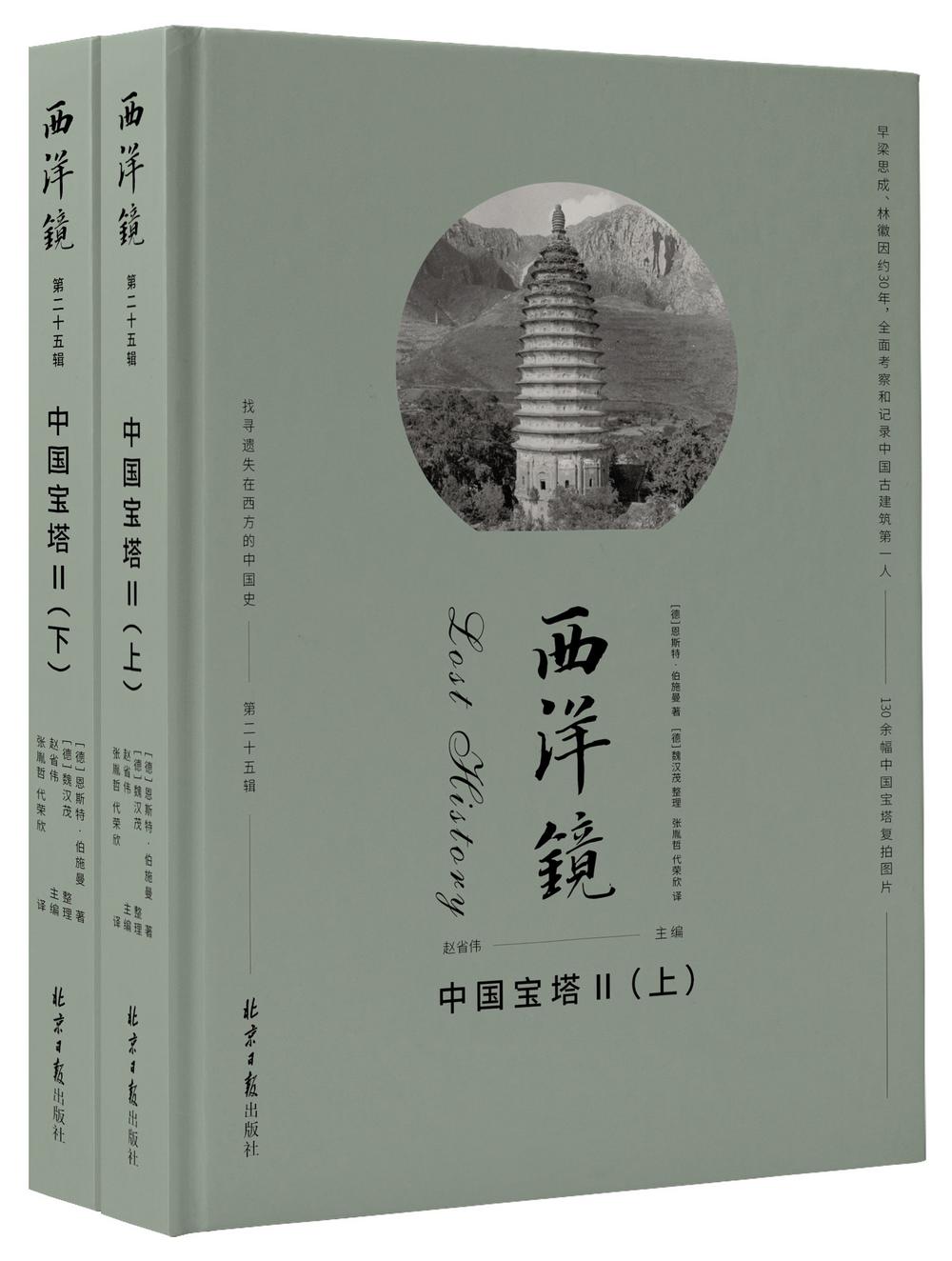

大约100年前,德国建筑学家、汉学家恩斯特·伯施曼开始系统地研究中国的建筑艺术。日前,这位“中国建筑艺术研究先驱”心血之作的第二部分《中国宝塔Ⅱ》由北京日报出版社出版。加上2021年3月引进出版的《中国宝塔Ⅰ》,这部《中国宝塔》终于以完整面貌呈现在读者眼前。

《中国宝塔》是中国宝塔研究的“开山之作”与“扛鼎之作”。作者恩斯特·伯施曼(1873—1949),是“中国建筑摄影鼻祖”,也是国际学界公认的第一位以现代科学方法记录、考察并著书,向西方世界介绍中国古建筑与文化内涵的学者,长期致力于中国文化遗产保护工作。

伯施曼于1902年来到中国,随即被中国建筑的独特魅力深深吸引,他领悟到中国建筑艺术的价值和意义,并把研究中国建筑艺术作为自己的毕生使命。1906年至1909年,伯施曼对中国的皇家建筑、寺庙、祠堂、民居等进行了全方位的考察,整个行程达数万里,并留下8000张照片、2500张草图、2000张拓片和1000页测绘记录。

在那个时代,从事中国建筑历史研究的人很罕见。佛塔在中国建筑史上是一个重要主题,也是伯施曼研究中的重要部分,伯施曼更喜欢把中国佛塔称为“中国宝塔”,可见中国佛塔在他心目中的特殊地位。

当时,其他领域的研究已取得诸多进展,而“中国宝塔”这一主题著作的出版却几乎停滞不前,研究单体建筑甚至建筑细节的著作更是少之又少。伯施曼的《中国宝塔》一书开创了中国佛塔研究的先河,具有重要的学术史价值。

伯施曼的《中国宝塔》同时也是一套失而复得的“宝藏之书”。早在1937年,《中国宝塔》就已完成写作。然而,在当时却难以得到出版。伯施曼去世后,其手稿也不知去向。幸运的是,一次偶然的机会,部分手稿在汉堡大学被发现。经过德国著名汉学家、目录学家魏汉茂的精心整理,时隔80年后,《中国宝塔》这部迄今考察中国宝塔建筑最为翔实的著作终于在德国出版。

2016年的德文版《中国宝塔》收录了430幅老照片,此次中文版特别收录了130余幅复拍图,共计50万字的文字描述和阐释。书中所记载和描述的中国宝塔建筑中有一部分如今已不复存在,因而更加凸显该书的学术价值与文物价值。(黄成)