■吉林长春 马洪

葫芦原产于印度和非洲,在我国种植也很久远。《诗经》中有9篇写到葫芦,如《豳风·七月》就有:“七月食瓜,八月断壶”,摘葫芦的记载;壶、匏、瓠等,都是葫芦的别称。

在古代葫芦被视为吉礼、吉事中的吉器,文献有载:“合卺,夫妇之始也。”将一只葫芦作一对瓢,以绳线相连,用以饮酒合婚,称为“合卺”,象征新婚夫妇连为一体,幸福美满。葫芦爱生长、能蔓延、多果实,葫芦谐音福禄,被民间赋予辟邪趋吉、多子多福、万事如意等寓意和文化内涵。

葫芦题材绘画在明代尚未独立为一种画科,多附属于人物画或以人物为配景的山水画中。举凡道释、钟馗、高士或行乐图,多有葫芦作为配饰者,或以祝寿、祝福为主题的人物画,也常出现葫芦形象。此时葫芦的功能多为容器或法器,或以吉祥寓意的象征符号出现,均为画面配角,不足以登大雅之堂。到了清代,在“扬州画派”代表画家金农、罗聘等人画作中开始出现葫芦,但还未盛行。直至晚清、民国时期,吴昌硕、齐白石等名家将葫芦作为独立形象画入作品中,由此确立葫芦在绘画中的地位。

葫芦是蔬果题材中较为常见的绘画小科目,齐白石创作数以百计的葫芦题材绘画,他继承吴昌硕的笔调,意境又有创新,葫芦是他挚爱的画科,“因喜葫芦能解笑”,相伴其一生,他的绝笔画即是一幅被称为神品的《葫芦图》。白石老人画葫芦,多以没骨法加以表现,以大笔水墨画叶,以藤黄画果,用枯笔勾勒藤蔓,葫芦鲜艳明亮,以色彩取胜。

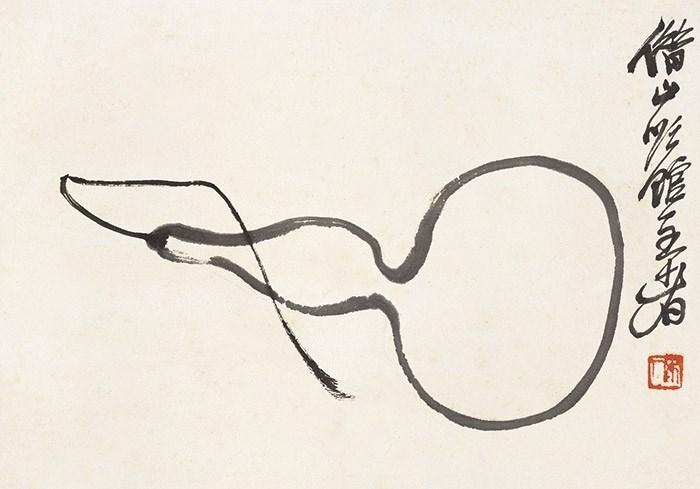

白石老人这帧册页简笔《葫芦图》(见图),笔者初见眼睛一亮,叹为绝妙。也就是用了五六笔吧,他随性勾画出一个栽倒的葫芦,笔墨简之又简,线条凝劲老辣,形态可人。白石老人的有些作品,有着儿童画一般的天真和稚趣,这是他由简到繁、繁复归简的艺术感悟历程。“妙在似与不似之间”,这个葫芦彰显齐白石这句著名的画语。