每一次回乡,我最喜欢待的地方,是灶房。

当幽幽的灶口,弥散出柔柔的光、熏熏的暖、清清的香,一颗心,不再漂泊、不再浮躁、不再慌张。那光、那暖、那香,让人产生一种恍惚之感,仿佛回到从前。

从前的日子,虽清贫,却暖心。

灶,是土灶,是父亲一手垒起的。那年秋,父亲牵着那头老牛,拉着碌碡,将一块收割后的稻田碾平,切成土坯,晒干成砖。然后,花上一天的工夫,一家人和稀泥、砌土灶、竖烟囱、置铁锅,将灶垒就。末了,还贴上对联,置于灶神左右:米面如山厚,油盐似海深;横批:丰衣足食。

黄昏时分,母亲在灶里点燃了第一束柴火。

须臾,一缕泥土、柴草混合的清香,从灶里弥漫出来。那烟火味道,一下子激活了人的原始基因,给人一种温润、拙朴、通透之感。一家人欢呼雀跃,仿佛过节。

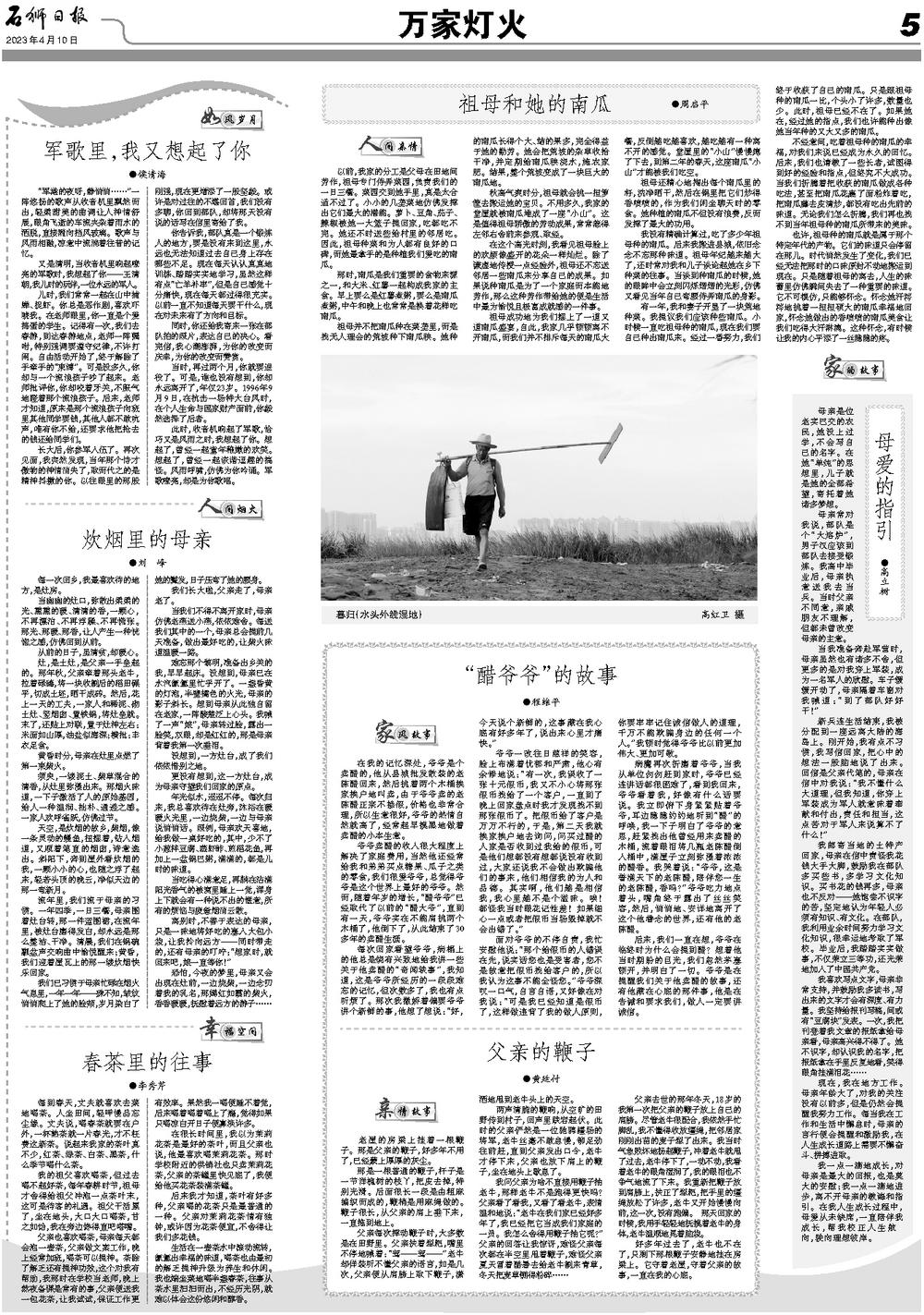

天空,是炊烟的故乡,柴烟,像一条灵动的鳗鱼,扭摆着,钻入烟道,又顺着笔直的烟囱,诗意逸出。斜阳下,奔到屋外看炊烟的我,一颗小小的心,也随之浮了起来,轻若头顶的晚云,净似天边的那一弯新月。

流年里,我们流于母亲的习惯。一年四季,一日三餐,母亲围着灶台转,那一件蓝围裙,在流年里,被灶台磨得发白,却永远是那么整洁、干净。清晨,我们在锅碗瓢盆声交响曲中愉悦醒来;黄昏,我们迎着屋瓦上的那一缕炊烟快乐回家。

我们已习惯于母亲忙碌在烟火气息里,一年一年——殊不知,皱纹悄悄爬上了她的脸颊,岁月染白了她的鬓发,日子压弯了她的腰身。

我们长大啦,父亲走了,母亲老了。

当我们不得不离开家时,母亲仿佛老燕送小燕,依依难舍。每送我们其中的一个,母亲总会提前几天准备,做出最好吃的,让柴火味道温暖一路。

难忘那个黎明,准备出乡关的我,早早起床。没想到,母亲已在水汽氤氲里忙乎开了。一盏昏黄的灯泡,半壁橘色的火光,母亲的影子斜长。想到母亲从此独自留在老家,一阵酸楚泛上心头。我喊了一声“娘”,母亲转过脸,露出一脸笑,双眼,却是红红的,那是母亲背着我第一次垂泪。

没想到,一方灶台,成了我们依依惜别之地。

更没有想到,这一方灶台,成为母亲守望我们回家的原点。

年光似水,迢迢不停。每次归来,我总喜欢待在灶旁,沐浴在暖暖火光里,一边烧柴,一边与母亲说悄悄话。照例,母亲欢天喜地,给我做一桌好吃的,其中,少不了小葱拌豆腐、蒸虾鲊、煎稻花鱼,再加上一盆锅巴粥,满满的,都是儿时的味道。

当吃得心满意足,再躺在沾满阳光香气的被窝里睡上一觉,浑身上下就会有一种说不出的惬意,所有的烦恼与疲惫烟消云散。

离别时,不善于表达的母亲,只是一味地将好吃的塞入大包小袋,让我拎向远方——同时带走的,还有母亲的叮咛:“想家时,就回来吧,娘一直等你!”

恐怕,今夜的梦里,母亲又会出现在灶前,一边烧柴,一边念叨着我的乳名,那嫣红如霞的柴火,香香暖暖,抚慰着远方的游子……